- 職務経歴書は企業側が不要としている場合は提出しなくていい

- 職務経歴書のフォーマットは無いが見やすさを意識する

- 職務経歴書は採用担当者に「会ってみたい」と思われるように工夫する

- 職務経歴書を書く前には必要な情報を書き出しておく

- 職務経歴書は企業研究を行ったうえで丁寧に作成する

職務経歴書は職歴やスキルを応募先企業に伝える重要な書類です。形式や表現方法も自由なため、どのように書くか悩むところです。

この記事では職務経歴書の書き方から郵送の仕方まで、作成時の注意点や職種別のポイントなどをサンプルと一緒に解説していきます。

職務経歴書とは

職務経歴書とは、経験した職務内容や資格・スキル、役職やポジション、実績など履歴書に書ききれない詳細な職務経歴をまとめた書類です。採用担当者は自社が求める人材か、経験してきた職務が自社で活かせるかをこの職務経歴書で確認します。書類選考、面接とも採用担当者が参考にする大変重要な書類です。

履歴書との違い

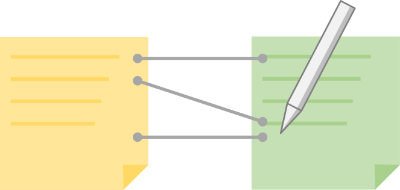

履歴書と職務経歴書はどちらも重要な書類ですが、採用担当者が見るポイントに違いがあります。

履歴書は氏名や住所のほか、学歴や志望動機などのプロフィールを記入する書類です。定型のフォーマットがあり、採用担当者はそこから応募者の基本的な情報を確認します。

職務経歴書は履歴書に書ききれなかった詳細な職歴を記入する書類です。定型のフォーマットを持たないため自由な表現方法があり、経歴に合わせてフォーマットを選べます。採用担当者はそこから自社が求める人材かを確認します。

適切で効果的な書類にできるよう、合わせてご参照ください。履歴書と職務経歴書、違いは? 書き方は? こちらの記事ではより詳しく履歴書と職務経歴書の役割、項目、書き方のコツ、そして送り方までを解説しています。

書く前に準備すること

職務経歴書では今までやってきたことが応募先企業へのアピールになります。書く前の準備と、どのような方向性で書くのがよいかを考えましょう。

まずは自分の経歴や実績を棚卸して、アピールできる材料を集めましょう。合わせて企業研究を行い、応募先企業が求める人材を把握します。そして棚卸した経歴や実績を、企業研究で把握した人物像を目指してまとめます。

職務経歴書には、今までの経歴や実績をどのように活かし、どのような貢献ができるのかを強調して書きましょう。

書き方のポイント

職務経歴書は書類選考だけでなく面接でも使われる重要な書類です。短い時間でチェックされるため、わかりやすく読みやすいようA4用紙1~2枚程度にまとめましょう。

ここでは実際の例を交えて書き方のポイントを解説していきます。

職務経歴書の見本

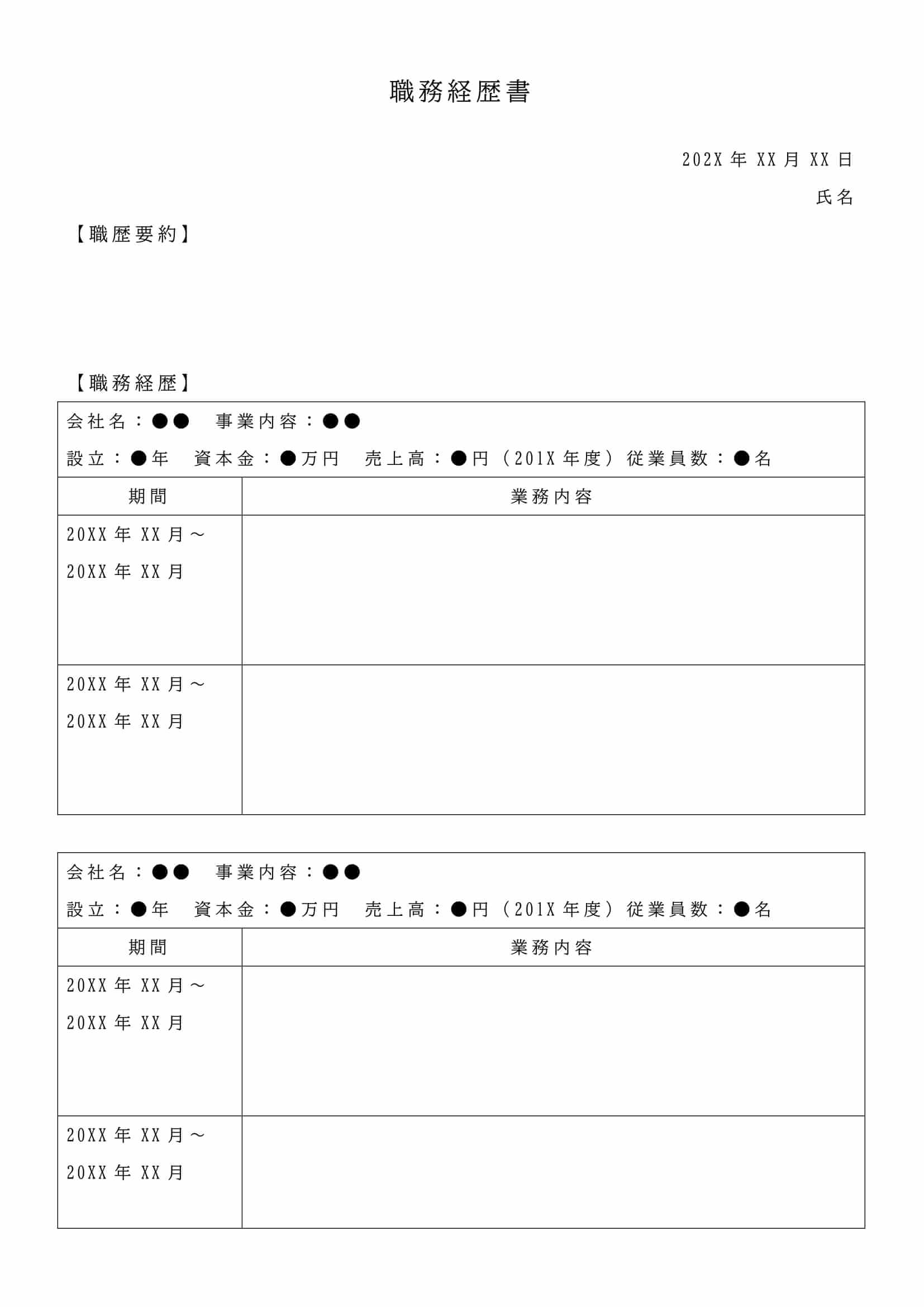

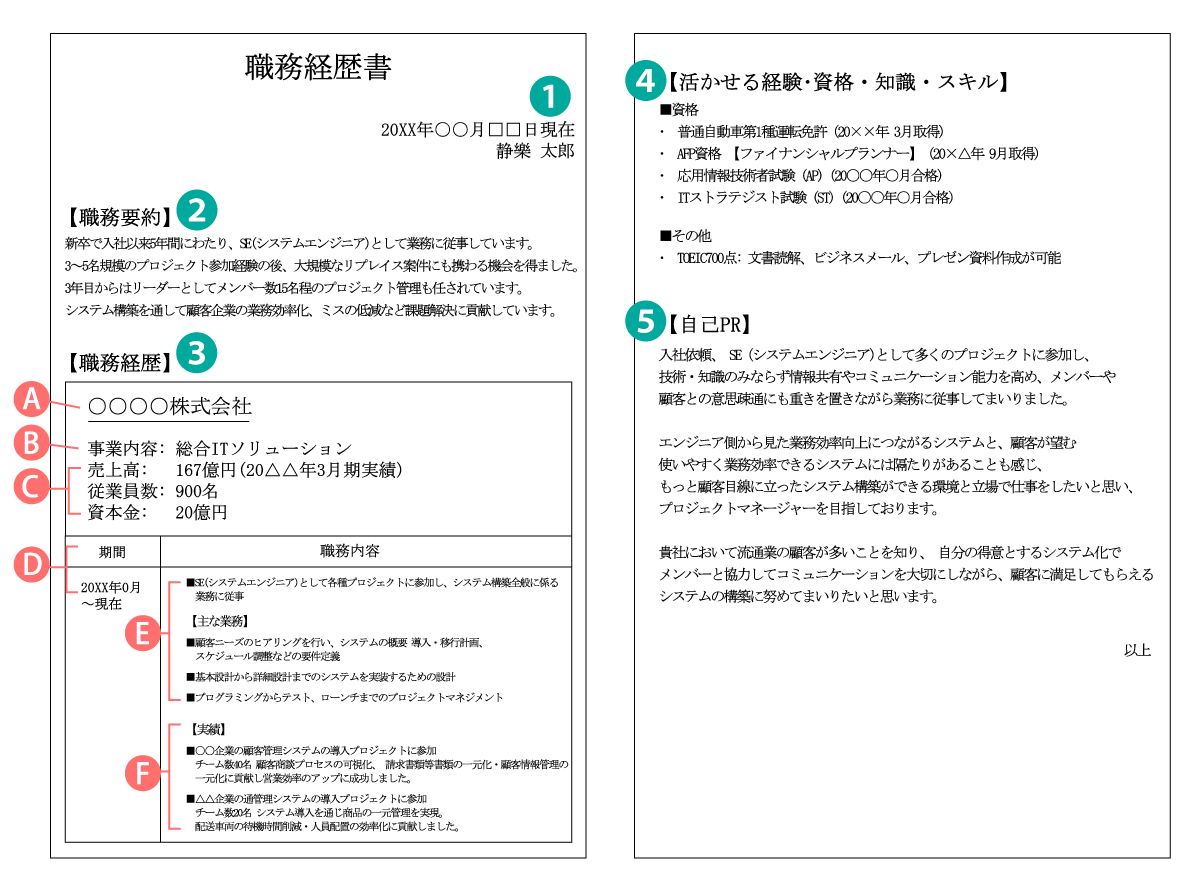

ここでは見本と一緒に職務経歴書の書き方について解説します。

※クリックすると拡大できます

全体的なルールは以下の3点です。守って書きましょう。

- 日付や年号は統一する

和暦か西暦のどちらかに統一し、年号は略さずに記載しましょう。 - 専門用語は使わない

専門用語や社内用語は使わず、できるだけ一般的な言葉を使ってください。 - 社外秘の情報は入れない

企業にはさまざまな守秘義務がありますので、社外秘情報は書かないようにしましょう。

こちらの記事で職務経歴書の見本と書き方(職種別)気を付けたいポイントについて、より詳細にまとめています。

タイトルには職務経歴書と明記し、提出日と氏名を記入します。履歴書など複数の書類と合わせて提出する場合は、同じ日付に統一しましょう。

以下に各項目に書く内容と、書き方のポイントを解説します。

項目の書き方

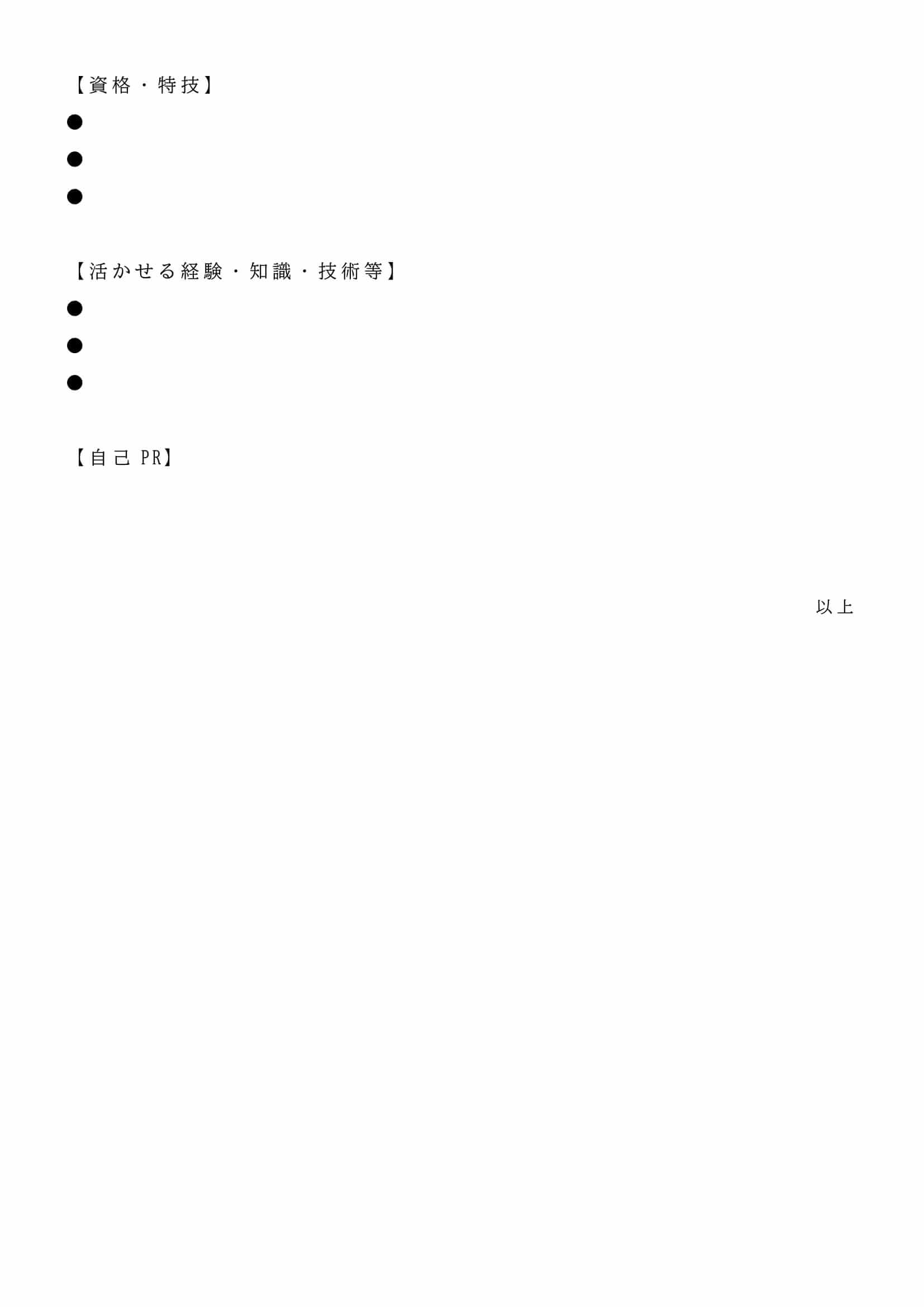

職務経歴書に定型のフォーマットはありませんが、書くべき項目はあります。

- タイトル・提出日・氏名

- 職務要約(あらすじに相当)

- 職務内容(職務経歴)

- 経験・スキル・知識

- 資格・免許

- 自己PR

以下に各項目に書く内容と、書き方のポイントを解説します。

職務要約

職務要約は職務経歴書のあらすじに当ります。今までどこで何をしてきたのか、職務経歴書に書いた職歴の基本的な概要を意識して、わかりやすく簡潔に伝えましょう。

情報の整理をし、読む側への読みやすさに配慮したわかりやすい文章を心がけてください。文字数は200~300字程度が目安です。

職務内容

職務経歴の内容となる部分です。今までに経験した業界や職種、職務内容や経験して身についたキャリアなどを記入します。内容は詳しく書くことも大切ですが、単に事実を羅列するだけの文章にならないよう、数字や見出し、具体的な実績を盛り込むなどして簡潔でわかりやすい文章を心がけましょう。

経験・スキル・知識

応募する企業の業務や職種によって活かせる知識や経験、技術などがあれば積極的に書きましょう。採用後の貢献と活躍につながる能力であれば、企業側にとっても重要な判断材料となります。

記入する内容は、勉強中のものでも問題ありませんが、取組前のものや、まったくできないことを書くのは避けましょう。

資格・免許

資格や免許などは応募する企業の業務や職種と関連するもの、活かせるものがあれば積極的に書きましょう。特に実用的な資格や免許は採否に影響する重要な要素になります。

資格や免許は取得年月、等級やスコアを正しく書いてください。有効期限がある資格は期限が切れていないかも先に確認しておきましょう。

自己PR

職務経歴書内の自己PRはあなたの魅力をダイレクトに伝えられる大変重要な項目です。また採用担当者に伝わりやすい自己PRは、面接時に必ずと言ってよいほど質疑応答に盛り込まれます。

自分の強みや活かせる特技は、箇条書きや簡潔にまとめて、読みやすく伝わりやすい自己アピールにしましょう。

こちらの記事は、職務経歴書に書く自己PRの考え方|採用担当が会いたくなる職務経歴書の書き方【例文付き】です。魅力的な自己PR作りの参考にしてください。

テンプレート|フォーマット

職務経歴書に定型のフォーマットはありませんが、書き方としていくつかの形式があります。ここでは職務経歴書の形式として代表的なフォーマットについて解説します。テンプレートを選ぶ際の参考にしてください。

編年体形式・逆編年体形式

編年体形式は、職務経歴を時系列に従ってまとめる形式です。履歴書と同じ順序のため突き合わせて確認しやすく、キャリアの過程も伝えやすくなります。

逆編年体形式は、現在から過去の経歴に遡っていく形式です。直近の職歴が一番上に書かれるため、職務の熟練度やキャリアの成果が伝えやすくなります。応募職種が現在携わっている仕事と近い場合や、直近の実績をアピールしやすくなります。

キャリア形式

キャリア形式は、職務経験を時系列ではなく業務経験や携わったプロジェクトなどの単位でまとめていく形式です。

記載の順番に自由度があり、アピールしたいキャリアや実績から書けます。専門性の高い技術系の職種や、転職経験が多く複数の職種を経験している方のキャリアや実績を整理してアピールできます。

職種別経歴の書き方例(サンプル)

職務経歴書は職種ごとにアピールするポイントが異なります。ここでは職種別のポイントを解説するためダウンロードできる書き方例(サンプル)をご用意しました。職種別の書き方例を参考に最適なテンプレートを選択してください。

提出前のチェックポイント

職務経歴書が完成したら、提出前によくある間違いや注意点について確認します。

基本的な情報として、適切な形式が選ばれているか、日付は提出日に統一されているか、誤字脱字や入退社などの年月に誤りがないかを確認しましょう。

内容面では読みやすい文章になっているか、棚卸したスキルや実績、アピールが簡潔にまとめられているか、応募先企業の求める人材になっているかを確認しましょう。

よくあるQ&A

職務経歴書に関するよくある質問点や疑問点について、Q&A形式でお答えします。詳しく解説している参考記事をご案内していますので、合わせてご確認ください。

簡単な書き方とは?

履歴書だけでは書ききれない詳細な職歴と自分をアピールするための記事は、職務経歴書を簡単に作成できる書き方はこれ! です。事前準備と書き方のポイントを押さえて、職務経歴書を完成させましょう。

手書きでも大丈夫?

職務経歴書は手書きとパソコンどちらで作成する方がよいのかについては、職務経歴書は手書きでも大丈夫|書き方の注意点と用紙の入手方法は? こちらの記事でメリットやデメリットを紹介しています。

書き方がわからない場合の調べ方?

職務経歴書は応募企業にアピールする重要書類です。書き方がわからなくなったとき、迷ったときには、職務経歴書って何?何を書けばいいの? をご参照ください。こちらの記事では、職務経歴書を記入する際の注意点や対処法などを詳しく紹介しています。

市販されているの?

職務経歴書は市販されていますが、履歴書とセットになっていることが多いです。【職務経歴書】市販の用紙はどこで売っている? 書き方は? の記事では市販の職務経歴書の種類や手書きでの書き方を解説しています。

アルバイトの場合は?

アルバイトの場合も企業に求められた場合、アピールしたい経験がある場合は職務経歴書を提出しましょう。書き方のコツは職務経歴書にアルバイト歴を書きたい場合は? の記事を参考にしてください。

退職理由は書く必要ある?

職務経歴書にはいろいろな項目があり、中でも退職理由は書き方に悩まされる項目のひとつです。職務経歴書の常識を読み解く! 退職理由とそのウラ側とは? の記事では退職理由に関するさまざまなケースを取り上げてみました。退職理由を書くときの参考にしてください。

職務経歴書における退職理由の記載は必須ではないものの、具体的に記載した方が良い場合があります。【例文付き】職務経歴書の退職理由は書くべき?理由別の定型文を紹介 の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

最終チェック項目

- 職務経歴の入社日・退社日は正確に記載されているか(空白期間など記載ミスがないか)

- 誤字脱字がないか

- 企業名や固有名詞について正式名称となっているか

- 自分の棚卸と企業研究の結果からアピールできる自分の経歴を記載できているか

- 応募職種や自分の経歴から最適な形式のフォーマットを選択しているか

- 職務経歴と活かせる経験・知識・技術・自己PRに矛盾がないか

- 各項目を端的にわかりやすく記載できているか

- 具体的な職務内容、仕事の規模、対応人数がわかるか

- 見出しやレイアウトも工夫し読みやすく理解しやすいか

履歴書と職務経歴書

履歴書と職務経歴書は合わせて提出する書類です。ここでは最終確認として職務経歴書と合わせて履歴書のチェックポイントについてまとめます。

採用担当者は履歴書のプロフィールから基本的な情報を確認し、職務経歴書からは詳細な職歴を確認します。2つの書類を突き合わせて資格や自己PR、関連する内容に書き間違いがないか、専門用語を使いすぎていないか、時系列の整合性を保っているかなどを確認しましょう。

同じような項目がある時には、履歴書には優先したい情報を書き、職務経歴書で詳しく説明するように書き分けるとよいでしょう。

送り方について

職務経歴書の送り方には郵送、メール、持参などの方法があり、相手方の要求に従って提出します。ここでは郵送で送る際に注意すべき点やマナーについて解説します。

メールや持参の場合、郵送とはマナーが異なりますので下記の記事を参考にしてください。

履歴書などの書類をメールで提出するケースが増えているようです。履歴書をメールで送る時の作り方やパスワード設定などのルールについて の記事を参考にしてください。

履歴書などの書類を直接持参するパターンもあります。履歴書を持参するときのマナー【封筒の書き方・手渡しの方法】 の記事でマナーを詳しく解説しています。

封筒

応募書類を送るためには封筒を使います。大きさはA4サイズの履歴書を折らずに入れられる角形2号を、色は白色の封筒を使いましょう。以下に宛先の書き方を解説します。

- オモテ面:宛先住所、宛名、内容の朱書き、切手(定形外料金)

- ウラ面:日付(発送日)、自分の住所、氏名、封印を示す「〆」

オモテ面の宛先と宛名は郵便番号も含めて省略せずに記入します。部署あての敬称は御中、担当者個人あての場合は様や役職名を使用します。左下には応募書類在中と朱書きして四角で囲みましょう。切手は定形外料金です。

ウラ面左上には発送する日付と、下部に自分の住所、氏名を省略せずに記入します。すべての書類がそろっていることを確認したらクリアファイルにまとめて封入し、のり付けします。封印を示す「〆」は最後に書き入れましょう。

こちらの記事で応募書類と封筒についてより詳しくまとめています。封入時の参考にしてください。履歴書の封筒の書き方・入れ方・サイズ・色・ペンや手渡し方法など徹底解説

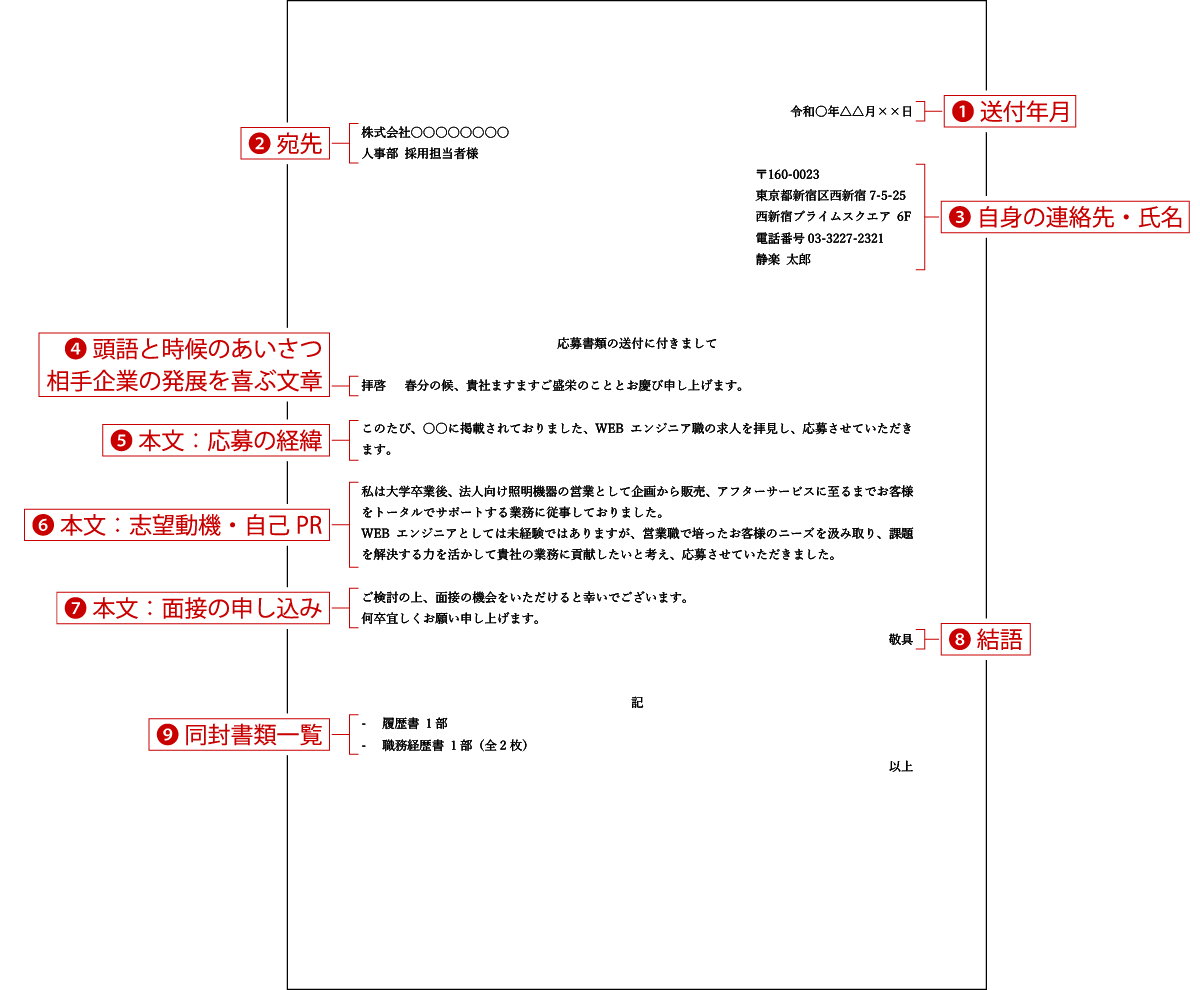

送付状

職務経歴書を送る際には応募書類一式に加えて送付状(添え状)の同封が必要になります。この送付状とは誰が、何を、どれだけ送ったのかを採用担当者に正確に伝えるためのものです。送付状には以下の情報を記入します。

※クリックすると拡大できます

- 送付年月:書類の作成日を右上に記載

- 宛名:日付から一段下げ、左寄せで記載

- 自身の連絡先・氏名:郵便番号から省略せず記載

- 頭語と時候の挨拶:語頭は拝啓が基本、相手企業の発展を喜ぶ文章

- 【本文】応募の経緯:応募にいたった経緯を記載

- 【本文】志望動機・自己PR:志望動機や自己PRを簡単に記載

- 【本文】面接の申し込み:用件を記載

- 結語:拝啓に対して敬具など、語頭に対応した結語

- 同封書類一覧:段落を変えて記載し同封書類の内容と枚数を明記

送付状についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。履歴書の送付状・添え状は手書き?例文で書き方を解説【テンプレート付き】

郵送の仕方

応募書類一式がそろったら封筒に封入・封かんして郵送します。郵送時の切手は定型外の郵便料金になることに注意してください。発送は郵便局の窓口発送が確実です。郵送する前に下記の内容について確認しましょう。

- 応募書類一式がクリアファイルにまとめられているか確認する

- 封筒オモテ面の宛先住所、宛名、内容の朱書きに誤りがないか

- 封筒ウラ面の日付(発送日)、自分の住所、氏名に誤りがないか

- 確認ができたら封筒をのり付けして封印の「〆」を書き入れる

- 切手の料金に不足がないか確認して発送する(定形外、郵便局の窓口発送が確実)

履歴書は普通郵便で送りましょう。速達は問題ありませんが、書留で送ると受け取り時に担当者を煩わせてしまうため、避けた方が無難です。郵送を終えたら採用担当者宛に報告のメールを送りましょう。

失敗しない履歴書の郵送方法(封筒や送付状の書き方、切手代、メールの例文など)はこちらでより詳しくまとめています。郵送時の参考にしてください。

]]>職務経歴書・職歴書にアルバイト歴を職歴として書きたい場合はどうすればよいのでしょうか? この記事では正社員を目指した就職・転職活動で、アルバイト歴を職務経歴書に書く際の方法、書き方のポイントと職務経歴書のNGを事例とともに紹介します。

職務経歴書の書き方について悩んでいる方はこちらの記事をご覧ください。書き方のコツや職種別の書き方例、チェックポイント、送り方まで解説しています。

私は職務経歴書を書く必要がある?

そもそも自分に職務経歴書を書く必要があるのかは、どのように判断すればよいのでしょうか?

職務経歴書の提出は、応募先企業が定める必要書類・雇用条件が正社員/アルバイトのどちらか?・職種や職歴によっては職務経歴書でアピールした方がよい場合もあるなど、状況によって異なってきます。

提出を求められたら作成する

新卒の場合を除き、正社員として就職・転職を希望する際には、応募先から履歴書と職務経歴書の提出が求められます。

職務経歴書は履歴書よりも詳しく職歴を解説するとともに自分をアピールする大切な書類です。履歴書の情報と異なる部分がないよう慎重に作成しましょう。

一方、アルバイトやパートの場合は、応募先から提出を求められなければ、職務経歴書を提出する必要はありません。

ただし詳しくアピールしたい職務経験やスキル、業務の実績などがある場合は、職務経歴書を加えて提出してもよいでしょう。

アルバイト歴を職務経歴書に書いてもいい場合

「今までの職歴はアルバイトだけなのに職務経歴書に書いてもいいのか?」と思う人もいるでしょう。

結論としてはアルバイト歴を職歴として記載することに問題はありませんが、工夫は必要ですので、以下にポイントを4つ紹介します。

1 アルバイトしかしたことがない

学生当時から現在までの職歴働いた経験が「アルバイトのみ」である場合は、職務経歴書に書くべきか悩む方もいると思いますが、アルバイトも立派な職歴です。特に長期のアルバイトであれば問題なく職務経歴として記載できます。就労経験とあわせて仕事への意欲も伝えられるように記入するといいでしょう。

2 社会人としてはまだ若手

職務経歴書には社会人になってからの職歴を記入しますが、社会人としては「まだ若手」と見なされるの時期に職歴が少ないのは当然のことです。第二新卒の年齢(新卒から1~3年以内が目安)までは職務経歴としてアルバイト歴を書いてもよいでしょう。たとえ 学生時代のアルバイトであっても、応募先の仕事で生かせる経験やスキルがある場合は、積極的に書いてください。

こちらの記事で 第二新卒はいつまで? 転職のしやすさや定義、年齢制限はあるのかについて より詳しく解説しています。合わせてご確認ください。

3 アピールしたいアルバイト経験がある

採用担当者は職務経歴書から、自社が求める人材であるか?仕事で生かせる経験やスキルがあるか?という点を確認しています。

アルバイト経験の中から、以下の3点についてアピールできる情報を記載するとよいでしょう。

- 求める人材である・関連する経験がある / 応募先が求める実務経験や人物像、募集条件に近い経験やスキル

- 仕事で活かせる経験・スキルがある / PCスキル、営業力、接客力、コミュニケーション能力など応募先で応用可能な経験やスキル

- アルバイト先で評価してもらえたエピソードがある / 目標達成や成功体験、働く意欲や人物としての魅力が伝わるエピソードなどを手短に

職務経歴書では単に事実を羅列して記入するだけではなく、応募企業と職種に関連するスキル・活かせる経験を盛り込めるように工夫しましょう。

4 離職期間中にアルバイトをしていた場合

3か月以上に渡るアルバイトは職務経歴書に必ず記載してください。記載しないと応募企業に「離職後の空白期間が長いのではないか」と不安視される可能性があります。

1~2か月程度の短期間のアルバイトであれば、特に記載する必要性は低いですが、面接などで離職期間について質問されるケースもあります。質問を受けた際には、短期間のため記載していないことを伝えてから、離職期間中のアルバイトについて説明すれば問題ないでしょう。

アルバイト歴を職務経歴書に書く

アルバイトと正社員の職歴が混在していても、職務経歴書の基本的な書き方は変わりません。ただし、仕事内容の中に雇用形態の項目を設けるなどしてアルバイト/正社員、どちらなのかわかるように記載しましょう。

アルバイト/正社員、混在※アルバイト歴を含めた職歴書のポイント

職歴に正社員とアルバイトが混在する選考の際に採用担当者が気にかけるのは、1.短期で離職せず責任を持って働いてくれるだろうか?、2.企業の一員として組織の仕事に取り組んでくれるだろうか?という点です。

このような心配を払拭できるように、以下のポイントを意識して記載してください。

1 責任感をアピール

アルバイトと正社員の違いは色々ありますがですが、大きな違いとしては雇用期間と責任の範囲があげられます。

雇用期間については、アルバイトの場合は有期契約がほとんどなのに対して、正社員の場合は無期雇用となります。責任について、重要な業務は正社員が担うことが多いようです。正社員ではみずから組織に貢献することを求められます。

これらを踏まえて、正社員として求められる仕事への意欲や責任感があることを示しましょう。

そのためにもアルバイト経験の中で、勤務態度や意欲を評価されたエピソード・みずから考えて工夫してきた事などを記載するとよいでしょう。

2 経験・スキルのアピール

アルバイト経験を通じて、応募先が求める人物像に近いエピソード・仕事で活かせる経験やスキルなどがあれば積極的にアピールしましょう。

たとえば、お客様から褒められたエピソードは接客や営業分野へのアピールに、仲間から慕われたエピソードは人物像やリーダーシップの面にアピールできます。ほかにもアルバイト先での実績や汎用的なスキルなど、応募先でも応用できる経験やスキルがあればアピールしていきましょう。また現時点では未達成でも、勉強中の資格や目標への取り組みがあれば、スキルアップの姿勢としてアピールできます。不足しているスキルや経験があっても、自主的に勉強して補える人材として伝えられれば、好印象を得られるでしょう。

アルバイト歴のみの場合※職歴書のNG

前の項目でも触れましたがアルバイトも立派な職歴です。

企業の多くは、前職の雇用形態(アルバイトor正社員)にかかわらず「自社にマッチする人材かどうか?」と人を見ています。

大切なのは今までよりもこれからですので、アルバイト歴のみの職務経歴書であっても一切問題はありません。ただしNGとなる書き方もありますので気を付けましょう。以下に事例を紹介します。

1 「仕事内容だけ」書くのはNG

企業名と仕事内容だけを羅列した職務経歴書はNGです。

「仕事内容だけ」が並んだ職務経歴書では採用担当者に仕事の概要しか伝える事が出来ず、仕事内容の詳細・仕事への熟練度・仕事に取り組む意欲・仕事に対する熱意など、が伝えられません。特に複数のアルバイト歴が並ぶ場合では、職場を転々とした印象が先行してしまい「責任感」を不安視されしまう可能性もあります。

職務経歴書は、スキルや仕事に取り組む姿勢、仕事の成果や実績を企業にアピールする大切な書類です。

アルバイトの経験から自分なりに工夫したこと、大切にしてきたこと、仕事をする中での学びや成長を思い出して記載しましょう。

2 「あえてアルバイトをしていた理由」がないのはNG

あえてアルバイトとして働いていた理由を説明していない職務経歴書はNGです。

理由の説明と将来像の例文として以下の2点を紹介します。

- 例1:弁護士資格に挑戦していた

私は大学卒業より〇年間、弁護士資格取得に向けて学習を継続し、学習時間の確保のためにシフト勤務のアルバイトをしてきましたが、弁護士資格を取得できませんでした。今後はこれまでの学習で身につけた法務分野の知識とPCスキルを活かして働きたいと考えています。 - 例2:演劇活動に取り組んでいた

私はこれまで劇団員として舞台制作と演劇活動に取り組んでおり、制作と稽古(練習)の時間を確保するためにアルバイトをしておりました。現在演劇活動は一段落したため、今後は演劇で培ったコミュニケーション能力を活かし、チームワークを育める人材として働きたいと考えております。

採用担当者としては、なぜ正社員ではなくアルバイトとして働いていたのかは気になるところです。職務経歴書を通じて今までの説明と、その経験を将来どのように活かして働きたいかを伝えましょう。

まとめ

アルバイトも職歴として職務経歴書に記載できます。

書き方のポイントを押さえて記載方法を工夫することで、応募先の企業にマッチした人材として好印象を得られます。ただしNGとなる書き方もありますので、複数のアルバイト歴がある場合や、正社員よりアルバイトで働くことを選択してきた場合には、理由とともに今後はどのように働いていきたいかを職務経歴書を通じて説明しましょう。

最後のチェックポイント

- 職務経歴書の提出は任意だが基本的には求められたら提出する

- 職歴にアルバイトを記載してもいい場合は4つあるので確認を

- 「アルバイト/正社員」が混在する際には責任感・経験・スキルをアピール

- 「アルバイトのみ」の職務経歴書には避けなければいけないポイントがある

- 「あえてアルバイト」の際は理由と今後どのように働きたいか、の2点必須

就職活動や転職活動をするときに必要なのが職務経歴書です。履歴書は見本がセットに付いてくることがありますが、職務経歴書はちょっとよくわからない……ということが多いのではないでしょうか? この記事では職務経歴書を手書きで作る場合、用紙がどこに売っているか、書き方はどうすればいいか、職務経歴書に関連する全てをご説明します。

職務経歴書の書き方について悩んでいる方はこちらの記事をご覧ください。書き方のコツや職種別の書き方例、チェックポイント、送り方まで解説しています。

手書きの職務経歴書はダメ?

今はインターネットでのテンプレートの配布などが行われ、パソコンで職務経歴書を作成する人も増えましたが、パソコンを持っていない方もまだまだいると思われます。では、手書きではいけないのでしょうか? いいえ、問題ありません。パソコンを持ってない場合でも大丈夫です。職務経歴書を手書きした場合のメリット・デメリットを見てみましょう。

手書きの職務経歴書のメリット

職務経歴書を手書きで書くのは以下のメリットがあります。

- パソコンがなくても書ける

- 字で個性をアピールできる

- 勤め先に対する熱意や丁寧さが伝わる

- 秘書や事務など字のきれいさが重要な職種には有効

ペン字などの資格を持っている、字に自信がある方は応募要項にパソコンで記載に限る、の決まりがなければ手書きで書く方がアピールポイントになる場合があります。

今でも手書きの業務は減りません。手作業で書類を作ることが予想される業務に携わろうとしている場合、きれいな字を書けることをアピールしておくことに損はないでしょう。

手書きの職務経歴書のデメリット

職務経歴書を手書きで書くデメリットもあります。

- パソコンスキルがあまりないと思われる

- ミスをしたら最初から書き直し

- 時間がかかる

- 文字のきれいさが問われる

特に1についてはパソコンスキルが問われるIT企業や外資系企業では不利かもしれません。書類を見る時、パソコンで作った書類はある程度スキルが予想できますが、手書きの場合、最低限のスキルの証明ができないからです。他のデメリットとして書き直しや時間がかかることもあります。後述しますが修正ペンなどを使うのはご法度で、きれいな字で記入しなければなりません。

市販の職務経歴書の用紙の入手方法

では、手書きで職務経歴書を作成する場合、市販の職務経歴書はどこで買えるのでしょうか? 用紙のフォーマットも、売っている場所の種類も多いので、自分に合った場所で入手しましょう。

市販の職務経歴書を売っているところ

基本的な市販の職務経歴書は文具店、コンビニエンスストア、100円均一ショップ、書店などで販売されています。単体ではなく、履歴書とセットで販売されていることが多いです。職務経歴書にはさまざまなものがあるので、よく吟味して選んでみてください。

職務経歴書を買える通販サイト

仕事や学校があり忙しい、事情があり買い物に行けない、そんな方にはAmazonや楽天といった一般的な通販サイトや、オフィス用品専門のECサイトをおすすめします。これらの特徴はコンビニエンスストアなどより職務経歴書の種類が多く、自分に合ったものを選べることです。ネットサーフィンのついでに購入でき、自宅で受け取れるのはメリットです。

フォーマットのダウンロード

もし、自宅にインターネット環境とプリンター、そしてパソコンがあり、あえて手書きを選ぶのならば、記入失敗時のコストの削減のために、職務経歴書をダウンロードしましょう。インターネットで検索すると数多くのフォーマット・テンプレートのダウンロードサービスがあります。ほとんどが無料なので購入するより手軽です。

アプリの活用も

パソコンを持っていないけれど、きれいに手書きする自信も時間もない……、そんな時は職務経歴書を自動作成してくれるアプリを使いましょう。プリンターがなくてもコンビニのプリントサービスを使えば作成したデータを簡単に印刷できます。低コストで確実にきれいな職務経歴書を作成することができるとても便利なツールです。

市販の職務経歴書の選び方

市販の職務経歴書を選ぶときのポイントは、主に3項目あります。ささいなことで書類選考の担当者にマイナスの印象を持たれないように、よく吟味して選んでください。特に、自分で印刷する方は気をつけましょう。

自分の経歴に合った用紙を選ぼう

職務経歴が多い人は職務経歴を書く欄が大きい用紙を選びましょう。職務経歴書のフォーマットは、自己アピールが大きく場所をとるものから職務経歴が大きく場所をとるものまでさまざまです。今まで携わった業務が多い方は職務経歴欄が多いもの、自己アピールをメインにしたいという方は自己PR欄が多いものと、自分に合った用紙を選び、最大限にアピールしましょう。

用紙の厚さ・色

基本的に白で、厚さ0.2mm程度の上質紙を選びましょう。紙ならどれも同じだろうと考え再生紙や古紙などを使うことは絶対に避けてください。薄い用紙も印刷ミスが起きやすいので、職務経歴書は印刷に適した紙を選ぶことが大切です。

書き方の見本付きが便利

書き方の見本付きのものを選ぶのが得策です。職務経歴書はいろいろなフォーマットや書き方があるので、初めはどう書けばわからないかもしれません。選ぶ際は参考になる見本がついてくるものを選ぶのがいいでしょう。

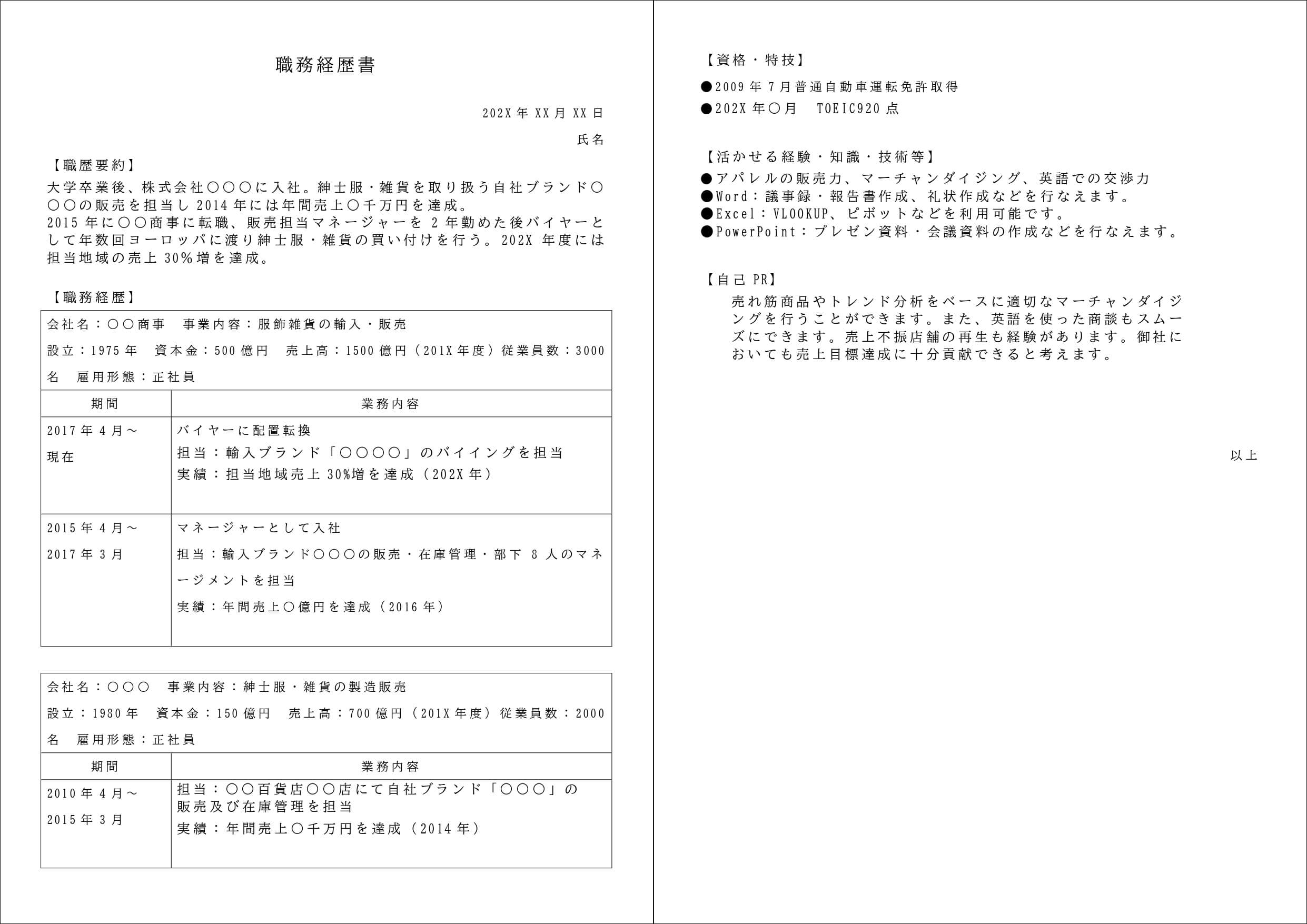

市販の職務経歴書の書き方

では、市販の職務経歴書を作成するときの書き方はどこに注意すればいいでしょうか?

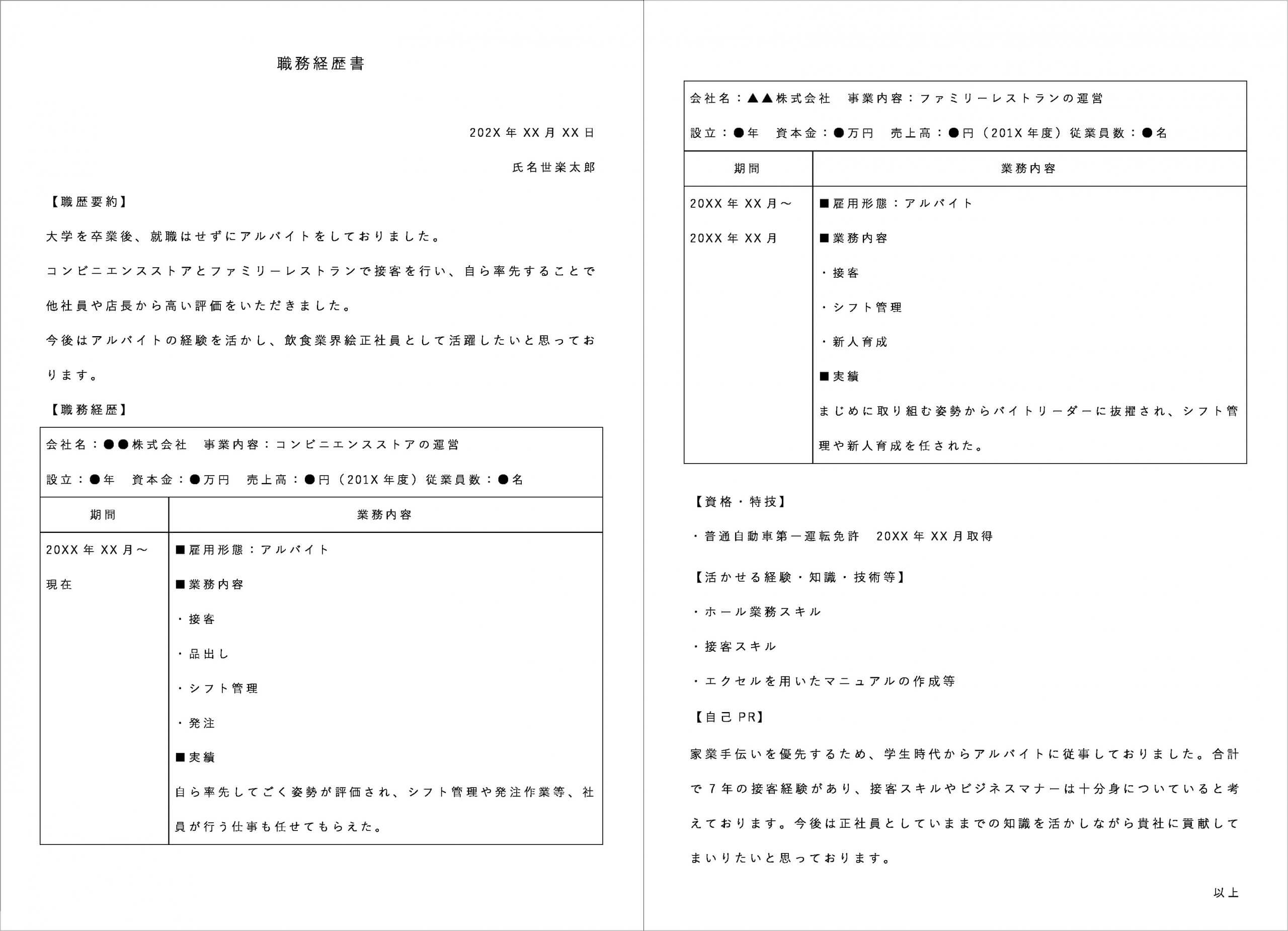

例としてはこのような方式が挙げられます。

例と同じくらいの、少なすぎず多すぎない文章で、自分をアピールしていきましょう。

職務履歴書の具体的な書き方は職務経歴書の見本と書き方(職種別)気を付けたいポイントの記事で紹介していますので、参考にしてみてください。

「職務要約」の書き方

職務経歴書における「職務要約」は、今までの職歴を簡潔にまとめることを求められています。最終学歴の後、どこに勤め、何をし、(転職した場合は)どこに転職してどのような成果を出したのかを書きます。自分が出した結果を数字でアピールすると、インパクトを与えることができます。多少であれば無職期間があっても構いません。最初に担当者が読む部分なので、今まで何をしていたのか担当者の心をつかめるようにしっかりと書きましょう。

「職務経歴」の書き方

職務経歴書における「職務経歴」は職歴を具体的に書くことが求められています。自分が前の会社にいつ入社し、退職したということや、在籍していた会社の詳細情報まで書くのが一般的です。在籍していた会社の詳細情報は、「事業内容」「設立」「資本金」「売上高」「従業員数」などの情報を記入します。退職理由や転職理由のような、ネガティブに取られかねないことを書く必要はありません。この事項ではただ事実だけを述べるのがいいでしょう。

「期間・業務内容」の書き方

どの間(期間)その現場にいたのか、経験してきた業務(例として企画や営業)はどのようなものだったのかは、採用における大切な判断材料になります。期間はそのまま在籍していた期間を書きます。途中で部署などが変わった場合はその期間と業務内容も別途で異動などと書きましょう。業務内容に決まった書き方はないですが、1行で書くと読みやすいでしょう。大切なのは希望職種に今までの業務経験が生かせるかどうかです。貢献できるような実績などを書きましょう。職務経歴書の業務内容と職務内容は混同しがちですが、業務内容は部署やチームに充てられた業務で、職務内容は個人に充てられた業務です。

「資格・特技」の書き方

職務経歴書における「資格・特技」は、そのまま自分の特技や持っている資格を書きましょう。資格はそのままアピールポイントになります。複数あって書ききれない場合は、希望する職種にあった資格や特技をピックアップして書いていけば大丈夫です。例えば、パソコンを使う職場ならパソコンの資格やWordやExcelが使えることをアピールすればいいのです。もし、思いつかない場合は周囲の人に自分の特技を聞いてみるといいかもしれません。

「活かせる経験・知識・スキル」の書き方

職務経歴書における「活かせる経験・知識・スキル」は自分がどのようなものを持っているかアピールしましょう。特に応募先に関連する経験・知識・スキルなどがあるならなおよしです。記入内容は、全くのうそでなければ問題ありません。自分が希望する職場で活かせるものを、積極的かつ簡潔にまとめて書きましょう。面接の際に話のきっかけになるような面白いものでもいいかもしれません。自分にしかないものを魅力的に書きましょう。

「自己PR」の書き方

職務経歴書における「自己PR」では自分が応募先でどのように貢献できるか、自分の強みを全力でアピールしましょう。特に、今まで書いてきた資格、特技、経験、スキルを織り交ぜて自分がいったい応募先の職場でどのように活躍できるのかを書ければ、職務経歴書のストーリーに一貫性を持たせることができます。この自己PRは、面接の際に必ず話題にされるところなので、よく見せようと話を盛りすぎたり、うそをついたりするのはやめましょう。

職歴がパート・アルバイトのみの場合

基本的にパートやアルバイトなら職務経歴書を提出することは少ないですが3カ月以上の勤務の場合、職務経歴書を書くことを求められることもあります。なぜなら、社会保険に入っていた場合は入社後に必要になる情報だからです。短期でいくつも就労先を変えている場合は「〇〇株式会社、他」などと記入しましょう。応募先企業に関連する就業先であればさらに印象がいいです。他はあまりにも空白期間が開かなければ省略しましょう。

転職回数が多い場合

比較的転職回数の多い看護師などの職種の場合、職務経歴書に職歴を詳細に書くのは直近の1~2件に絞って書きましょう。人事が見るのは、その人が業務について何を得てきたかです。自分のやりたかったことを明確にして、それを軸に記入していきましょう。例えば看護師であれば「人の助けになりたい」などです。ポイントは今までの職歴全てをだらだら長く書きすぎないことです。転職回数が多いことは書き方次第でデメリットになることはありません。

その他の注意点

その他にどんな注意点があるでしょうか?

手書きで職務経歴書を書くことを前提として考えてきましたがその場合、特に注意しなければならないことが数点あります。書き直しにならないよう注意して書いていきましょう。

黒の万年筆がベスト

職務経歴書を手書きで書く場合は、黒の万年筆がベストです。ただ、今の時代は黒の万年筆が手元にない場合も多いでしょう。値段も張りますし、コンビニなどで気軽に買うこともできません。その場合は、黒の油性ボールペンでも大丈夫です。水性インクや、消えるボールペンなどは避けてください。

修正ペンはNG

手書きの場合、いくら面倒でも書き間違えたら最初から書き直しです。履歴書の段階でミスをした上、それを隠す、というのは仕事でもそのような態度をとるかもしれない、と印象よく思われません。ですから、少し間違ったからと言って、修正ペンや修正テープを使うのはご法度です。鉛筆で下書きをするのが確実でしょう。こちらの履歴書を間違えたら書き直しましょう【修正テープはNG】の記事をご覧いただくと修正ペンやテープがNGな理由がよくわかります。是非チェックしてみてください。

文章は具体的に、短文で

職務経歴書を書くときは、読み手の立場に立って、全部で用紙1~2枚くらいにおさまるようにしましょう。内容は具体的に短文で書くのが望ましいです。長々と書くのは読む側も大変なので、多くても1項目の文字数、例えば自己PR欄などは400文字程度に収めるのがちょうどいいでしょう。

年月日は統一する

職務経歴書に記入する年月日は統一しましょう。使用するのは西暦でも和暦でもいいですが、どちらかに統一して略さず書きます。そして最も注意すべきことは「履歴書と年月日は統一する」ということです。担当者は履歴書と一緒に、職務経歴書を確認します。違う様式で書かれていると違和感があるので、十分に注意しましょう。

まとめ

職務経歴書は、採用担当者と求職者をつなげる大切なものです。それを手書きで書くのを選ぶのであれば、ミスなく丁寧に仕上げなければいけません。もちろん、履歴書も手書きで書くことになりますが、自分をアピールするチャンスだと思えばその手間も惜しくはないです。手書きで周りに差をつけ、担当者の心を奪うような個性あふれる職務経歴書を作成しましょう。

最後のチェックポイント

- 市販の職務経歴書はさまざまな場所で購入できるので自分に合う場所を選ぶ

- 職務経歴書を手書きで書く場合は用紙に気を付ける(白の上質紙)

- 転職回数が多い場合、詳しく内容を書くのは直近の1、2件

- 手書きで書くときは黒の万年筆か、黒の油性ボールペンで記入する

- 修正テープ、修正ペンは絶対に使わない

- 文章は具体的に、短文で書き、用紙1~2枚の範囲で収める

- 履歴書と職務経歴書の年月日は、西暦か和暦で統一する

職務経歴書にはいろいろな項目がありますが、中でも退職理由は書き方に悩まされる項目のひとつです。ストレートに書いていい退職理由は? ありのままに書かないほうがいい退職理由はあるのか? 書き方はどうしたらいい? この記事ではそのような疑問に答えるべく、さまざまなケースを取り上げてみました。退職理由を書くときの参考にしてください。

職務経歴書の書き方について悩んでいる方はこちらの記事をご覧ください。書き方のコツや職種別の書き方例、チェックポイント、送り方まで解説しています。

退職理由を書くべきワケとは

短い定型文でも構わないので退職理由は必ず書きましょう。退職理由を書かないと応募先企業に納得してもらえず、転職活動が不利になる可能性があります。応募者がどういう理由で前職を辞めたのかがわからないと、新しい企業に入社してもまたすぐ辞めてしまうのではないかと採用担当者は不安になるからです。「応募先企業側に不安やマイナスイメージを与えないように」という目的で職務経歴書には退職理由を書く必要があります。

退職理由についてはこちらの記事【例文付き】職務経歴書の退職理由は書くべき?理由別の定型文を紹介でも詳しく解説されているのでぜひ参考にしてください。

書く必要のない退職理由とは

一方で書く必要のないケースや、書かないほうがいい退職理由もあります。

- 職歴欄に過去退職した企業がない(まだ一社も退職していない)場合

- 退職した企業への批判や不満が理由の場合

- 人間関係トラブルが理由の場合上記にあげたネガティブな退職理由は書いてはいけません。

退職理由の分類とその背景

退職理由にはどのような背景があるのか見つめ直し、整理してみます。職務経歴書に記入する下準備です。自己都合退職、会社都合退職、その他の3つのパターンに分けて見ていきましょう。

自己都合(一身上の都合)による退職

自己都合による退職にはどのような理由が当てはまるのかについて説明していきます。この場合、職務経歴書には「一身上の都合により退職」と記入します。

病気などの体調不良に伴う退職

病気療養のために自分から退職を申し出た場合は自己都合による退職に当てはまります。職務経歴書に病気療養のために退職したことを記入する場合は「現在は完治していて業務に支障はありません」と、もう治っていて現在は就労に問題がないことを強調しましょう。

結婚や出産に伴う退職

結婚や出産といったライフイベントを理由に退職するのも自己都合による退職です。キャリアに空白期間があっても結婚や出産という理由があれば正当なものだと解釈されやすい傾向にあります。結婚が理由の場合、結婚に伴う転居が直接の理由で退職するケースも多いようです。

看病や介護に伴う退職

家族の看病や介護のために仕事が続けられなくなって退職するというパターンです。これは家庭の事情によるものなので自己都合による退職に当てはまります。結婚・出産同様、比較的理解を得られやすい理由です。今は一段落していて問題なく働けることを同時にアピールしましょう。

学業に専念するなどスキルアップに伴う退職

資格や知識、学位を取得するために退職したケースも自己都合による退職です。たとえ資格試験に合格できていなかったとしても、勉強したことを転職先でどう活かせるかをアピールすれば、前向きな退職理由として評価されるでしょう。

会社都合による退職

会社都合による退職は自己都合に比べ「本人に責任のない、仕方のない退職」と解釈されるので採用担当者の印象よいだけでなく、労働者側にとってもメリットがあります。会社都合による退職にはどのようなものがあるでしょう。

早期退職・希望退職募集に伴う退職

企業は人員整理などの理由で、定年よりも早期の退職や希望退職者を募集することがあります。早期退職募集や希望退職募集に応募して退職した場合も会社都合による退職です。

解雇に伴う退職

労働者に非がなく、会社側の一方的な都合によって解雇された場合に会社都合による退職に当てはまります。ただし、労働者側に重い責任のあるケースの解雇(重責解雇)の場合は自己都合です。

倒産・リストラに伴う退職

企業が倒産したり、経営が立ち行かなくなりリストラ(整理解雇)が行われたりした場合の退職は会社都合です。本人に責任はないので、応募先企業にそのまま伝えてもマイナスの影響はありません。

いじめやパワハラに伴う退職

人間関係のトラブルの中でも、いじめやパワハラをされて退職した場合は「労働者責任によらない退職」という扱いになるため、会社都合となります。会社都合の退職にするためには退職願を書かない、会社都合の退職なら受け入れると表明するなど断固とした態度が必要です。失業保険を早く受け取るためにも会社都合のほうが有利なので、いじめやパワハラで辞めるときには自己都合に追い込まれないようにしましょう。

その他の理由による退職

自己都合と会社都合、どちらにも該当しない退職があります。どのようなケースがあるか下記より見ていきましょう。

契約期間満了(雇止め)に伴う退職

契約期間満了とは企業と有期雇用労働者間であらかじめ結んであった契約が終了したものです。契約社員、派遣社員、臨時社員などがこれに該当します。この場合、履歴書や職務経歴書には「契約期間満了により退職」と記入しましょう。ただし、契約期間満了より前に自己都合で退職した場合は「一身上の都合により退職」に該当しますので注意しましょう。

定年に伴う退職

定年による退職の場合は自己都合にも会社都合にも該当しません。定年退職とは企業が定めた一定の年齢まで勤め上げた時点で雇用契約が終了することを意味します。退職理由としては「定年退職」と記入しましょう。

事情別!具体的に書くべき退職理由

基本的に退職理由は「一身上の都合により退職」「会社都合により退職」「契約期間満了につき退職」だけ書けばOKとされていますが、場合によっては具体的に退職理由を書いた方がよいケースがあります。どのような時に書くのか、どのように書けばいいのかについて以下を見ていきましょう。

転職回数が多い場合

採用担当者は長く働いてほしいと思うため、採用する際の判断材料として、転職回数が多い理由を知る必要があります。20代で4~5回以上だと転職回数が多いと判断される傾向にあります。採用担当者が納得できるよう、そして不安を払拭できるよう意識して記載しましょう。記載する際は、会社都合なら問題ありませんが、自己都合の場合は同じ理由を複数回使うのは避けましょう。

離職期間(ブランク)が長い場合

一般的に、前職を辞めてから半年以上経っていると「ブランクが長い」とみなされます。離職期間が長い場合、採用担当者から理由の説明を求められることがあります。「なんとなく」ではマイナス評価になりかねないので、「さまざまなところに目を向け、業界の動向などの情報を収集していた」あるいは「スキルアップのための資格取得」など、転職への意欲が感じ取れる内容を書く必要があるでしょう。また、離職中にフリーランスとして仕事をしていた場合はその旨を記入しましょう。

その他の事情がある場合

スキルアップを理由としても問題はないですが、何のためのスキルアップなのかを明確に説明しなくてはなりません。企画力や技術力、プレゼンテーション力などを身につけ、そして資格を取得して応募先企業での仕事に役立てたいなど、即戦力として役立てるということを上手に書く必要があります。

退職理由をポジティブに書く例文

職務経歴書には基本的に辞めた理由を書かなくてもよいとされていますが、退職理由を具体的に書くように応募先企業から指定されている場合もあります。その場合、採用担当者が疑問に思うようなことがないような書き方をする必要があります。前職に不満があって……というようなネガティブな理由をそのまま書くのは避けましょう。ネガティブな理由はマイナス評価につながります。理由の書き方を工夫して、ポジティブなものに転換するとよいでしょう。以下に例文を挙げていきます。

また、職務経歴書の書き方の基本についてはこちらの記事職務経歴書の見本と書き方(職種別)気を付けたいポイントに詳しく解説されていますので、ぜひ参考にしてください。

試用期間中に退職した場合

お試し期間とはいえ、雇用契約を締結している状態なので、期間が短期だとしても職務経歴書に書く必要があります。もし書かなかった場合、保険加入履歴から判明するので、経歴詐称に問われることもあります。

また退職理由を説明する場合は「職場の雰囲気になじめなかった」「給料が安かった」など、ネガティブな理由をそのまま伝えてはいけません。

例文:「営業職を希望して入社したにもかかわらず、違う部署に配属となり、上司に再三交渉しましたが変更がかなわず退職しました。御社では営業職としてのキャリアを活かし、精一杯貢献したいと考えております」

また、どうしても理由を説明しにくい時は退職理由を書く欄のない用紙やテンプレートを使うのもひとつの手です。

家庭の都合で退職した場合

家庭の都合とは家族の転勤による引っ越しや家族の病気やけが、介護、出産などがこれにあたります。現在の状況もしっかりと知ってもらうために正直に書く必要があります。その上で今は問題なく働けること、「〇〇時~〇〇時まで勤務可能」など、要望があればしっかりと伝えるようにしましょう。

例文:「父親の介護が必要になり退職しましたが、現在は介護施設に入所しましたので勤務に支障はありません」

定年退職した場合

シニア世代での就職活動において、履歴書や職務経歴書に定年で退職したことを書く際はシンプルに「定年退職」と記載します。また、早期退職の場合は「会社業績不振により希望退職」と書きましょう。

定年退職後に再就職を考えたとき、1年以上のブランクが空いてしまっていることもあると思います。その際は即戦力として働けることをアピールするといいでしょう。

例文:「定年退職前は海外出張もあり日常会話程度の英語力はありましたが、退職後は英語力をさらに伸ばそうとTOEICの勉強をしていました。御社での業務に活かせると考えております」

採用担当者の視点を知ろう

職務経歴書の内容に記入漏れがあったり整合性がとれていなかったりすると、面接時にわざわざ採用担当者に質問させるという手間をかけさせることもあります。採用担当者の視点から、退職理由の書き方についてどのようなことに注意していくべきなのかを説明します。

退職予定日が決まっているときは明記する

退職する日が決まっている場合は、職歴欄の最後に「現在に至る(〇〇月〇〇日退職予定)」と書きます。退職予定日をきちんと書くことで、採用担当者もスケジュールを決めやすくなります。

「退社」「退職」の書き間違いに注意

「退社」にも仕事を辞めるという意味合いはありますが、基本的にはその日の勤務時間を終了し、帰宅することを指しますので、履歴書や職務経歴書に記入するときは「退職」と書きましょう。応募書類に誤字があると、仕事でもケアレスミスを起こしてしまうのではないかと思われかねないので注意しましょう。

職歴に一貫性がない場合は理由を書こう

保育士からITエンジニア職に転職するなど、キャリアに一貫性がない場合は「この人は何を目指しているのだろう?」と疑問に思われます。退職理由を通してその疑問点を明らかにしましょう。「〇〇をしている中でもっと〇〇な仕事をしてみたいと思うようになり、この業界を目指しました」などと書くといいでしょう。

ネガティブな退職理由は書かない

人間関係のトラブルや前職での不満など、ネガティブな退職理由は採用担当者にマイナスの印象を与えてしまうので、そのまま書かないように注意しましょう。「前職の経験を活かし〇〇職で働きたいと思うようになり」、「子どものころから憧れていた〇〇という仕事をしてみたいという思いが強くなり」など、ポジティブなものに転換し、志望動機につながるように書きましょう。

面接で退職理由を聞かれたら?

採用担当者は、応募者の働くことへの意欲や責任/仕事に対しての価値観/社風や企業が定める条件になじめるか、などに問題がないかを見極めて判断するので、職務経歴書に退職理由を書いてあったとしても面接の場でも詳細を聞かれることがあります。その際は次の3点に注意してきちんと理由を述べる必要があります。

- 課題に対してどう行動したかポジティブに述べる

- 前職での不満や愚痴を理由に反映しない

- 理由を志望動機につなげ、今後の意欲を伝える

まとめ

職務経歴書などの応募書類のやり取りも、面接も、すべてはコミュニケーションの一環だと言えます。退職理由を書くのも自分という人間を正しく知ってもらい、応募先企業でどう役立ちたいと思っているのかを伝えるのが目的です。こう書いたら相手はどう思うだろう? という視点を忘れずに書き方の基本を身につけ、上手に自己アピールしましょう。

最後のチェックポイント

- 退職理由には自己都合、会社都合、その他の3つがある

- 基本的には具体的な理由は書かなくていい

- 具体的に書くときはネガティブな理由は書かない

- ネガティブな理由はポジティブな内容に転換して書く

- 退職理由は志望動機につながるように書く

職務経歴書はなぜ必要?

職務経歴書は応募者の知識やスキルを企業側が判断するための書類であり、就職・転職活動においては履歴書と同じくらい重要ですので書き方に悩む人も多いでしょう。

今回は職務経歴書を記入する前の準備や書き方のポイント、履歴書との違いなどを詳しく解説します。

履歴書と職務経歴書の違い

履歴書と職務経歴書はそれぞれどのように異なるのでしょうか。

以下からは、「履歴書」と「職務経歴書」の役割・違いについて詳しくご説明します。

履歴書とは?

履歴書は応募者の学歴や職歴などの基本情報を中心にまとめた書類です。

履歴書のフォーマットは定型化されていることが多く、氏名・学歴・職歴欄などの記入が必須の項目と、趣味・特技欄など記入が任意の項目で構成されています。

「履歴書作成をツールで手軽に! 無料フォーマットやアプリも紹介」では履歴書を作成する際に役立つ記事をまとめております。準備するものや各項目の書き方に迷われた際は、ぜひご参考ください。

職務経歴書とは?

職務経歴書は履歴書で記載できなかった具体的なキャリアやスキル・経験、実績・知識などを応募先の企業にアピールするための書類です。また、職務経歴書のフォーマットは定型化されておらず、A4用紙1枚~2枚程度にまとめるのがベターといわれています。

複数企業で就労経験がある場合はすべての職歴を記載する必要があります。職歴を省略したことが判明した場合は、企業側に経歴詐称と見なされて、選考対象から外されたり内定を取り消されたりする可能性があるため注意しましょう。

どのような場合に提出が必要?

企業の多くは求職者に職務経歴書の提出を求めていますので、基本的に提出は必要な書類だと覚えておきましょう。ただし、なかには「応募書類は履歴書のみで構いません」といった旨が記載されている求人もあります。「職務経歴書の作成を省くことでより多くの応募者を獲得したい」という企業側の意図が含まれているため提出しなくても問題ありませんが、不安な方は自主的に作成して提出することをオススメします。

また、パート・アルバイトの求人においては履歴書のみで構わないケースが一般的です。

職務経歴書のフォーマット

基本的に職務経歴書は自由形式とされていますが、簡潔にわかりやすく記載することが望ましいですので、可能であればフォーマットを使用しましょう。以下から、「編年体式」、「逆編年体式」、「キャリア形式」の3つの代表的なフォーマットをご紹介します。

編年体式

職歴を時系列に挙げていくフォーマットを編年体式といいます。新卒の方や転職経験の少ない方など、職務経歴の少ない方にオススメのフォーマットです。時系列のため採用担当者が履歴書と照らし合わせやすいですが、単調な形式のためアピールしたいことが伝わりにくいというデメリットもあります。フォントやレイアウトを工夫して採用担当者の目をひくように工夫しましょう。

逆編年体式

編年体式の逆の形式が逆編年体式です。直近に所属していた企業から過去にさかのぼって記入していきます。転職回数の多い方や直近の職務内容を強調したい方にはオススメですが、経歴の順番を逆に記載するため、キャリアアップの過程が採用担当者に伝わりにくいのがデメリットです。アピールしたいことや強調したいことなどがあれば、自己PR項目や面接の場を活用して補足しましょう。

転職回数が多い方は面接でもうまく理由を伝える必要があります。転職回数3回以上は必見。面接で理由を伝えるときのポイントでは具体的な回答方法を紹介していますのでぜひ、ご参考ください。

キャリア式

キャリア式とは、経験してきた職種や職務内容ごとに分けて記載していく方法です。時系列ではないため、転職回数の多い人にも向いています。また、成果や実績、スキルなどをアピールしやすいため、特定の業界に長く携わった方や専門職の方にもオススメです。逆編年体式と同じく時系列ではないため、採用担当者が混乱する可能性もありますが、冒頭に時系列の略歴を記載することで見やすくなります。

以下の記事でも職務経歴書の見本を紹介しています。あわせてご確認ください。職務経歴書の見本と書き方(職種別)気を付けたいポイント

【見本】職務経歴書の書き方

職務経歴書は応募先の企業からの指定がなければ、手書きではなくパソコンで作成しましょう。手書きで作成するよりも綺麗に仕上がりますし、業種によってはパソコンスキルのアピールにもなるのでオススメです。

1.日付・氏名

冒頭に「職務経歴書」とタイトルを入れたあとに、1行空けて日付を入れます。日付の下には氏名(フルネーム)を記載しましょう。タイトルは中央揃えで、日付と氏名は右寄せです。

日付は職務経歴書の提出日を記載します。持参する場合は持参日、郵送する場合は投函日が提出日です。提出日や年号・元号などの形式は履歴書と統一しましょう。

2.職務要約

職務要約は採用担当者の興味をひくように書きましょう。業務経験や実績にプラスして「応募企業にどのような貢献ができるのか」を「3~5行程度」にまとめるのがポイントです。冗長な文章になると読みにくくなりますが、簡潔すぎると伝わりにくいので注意が必要です。客観的な視点に立って事実を中心に記載することで、短い文章でも説得力を持たせられます。

3-1.職務経歴(A~D)

職務経歴の項目にA~Fを記入する際は職歴ごとに区切り、それぞれ上から「A企業名」「B事業内容」「C売上高・従業員数・資本金」「D期間」「E職務内容」「F実績」を記入しましょう。

職務経歴書を書く前には、以下の6項目(見本のA~D)の情報を別の紙に書き出して整理することをオススメします。以下から、項目ごとの具体的な書き方やポイントを解説しますのでご参考ください。

A.企業名

現在および過去に勤務していた企業の名称は正式名称で記載します。「株式会社」を「(株)」や「有限会社」を「(有)」などと省略しないように気をつけましょう。退職後に元勤務先の名称が変わった場合は、「株式会社◯◯(現:△△株式会社)」、倒産した場合は、「株式会社◯◯(20XX年3月倒産)」と記載します。

B.事業内容

事業内容はわかりやすく簡潔に記載しましょう。文章ではなく、以下のように箇条書きにするのがオススメです。

◆企業名:◯◯

◆従業員数:XXXX名

◆事業内容:△△

C-1.売上高

売上高は、企業ホームページの会社概要や採用ページに記載されていることがあります。上場企業であれば、「四半期報告書」、「有価証券報告書」などのIR情報(Investor Relations:株主や投資家へ発信する情報)も参考になるでしょう。

ただし、後述する登記事項証明書(登記簿謄本)には売上高の情報が載っていませんので、注意が必要です。非上場企業の売上高に関しては、EDINET(金融庁が管理する電子開示システムのサイト)で企業名を検索するか、「官報」、「日刊新聞」で決算公告を確認するといいでしょう。

売上高を掲示する際は、「売上高:◯円(20XX年△月期実績)」と、いつのデータかわかるように記載しておくと丁寧です。

参考:金融庁|EDINET

C-2.従業員数

勤務していた企業の規模を見ることで、採用企業側は応募者の担当業務や担当範囲を推察できます。従業員数には正社員だけではなく、パート・アルバイトなども含めて退職時の人数を記入しましょう。

「単体:1500名、連結7000名」といった記載がされている場合は、どちらを記入しても構いません。

単体は1社のみの従業員数を指し、連結はグループ会社を含んだすべての従業員数を指します。

C-3.資本金

資本金に関しても、企業ホームページやIR情報で調べられます。

また、非上場企業の場合は手数料を払い法務局から企業の登記事項証明書(登記簿謄本)を請求して、確認する方法もあります。

記入の際は、「資本金:◯万円(億円)」と具体的な金額を掲示しましょう。

D.期間

企業に在籍していた期間は「X年△月~Y年◯月」という形式で記載します。「年月」は必要ですが、日にちは記載しなくても構いません。

職務経歴書提出時点で退職していない場合は、「X年△月~現在」と書きます。日付は西暦・和暦のどちらで記入してもOKですが、履歴書や職務経歴書の他の項目欄と統一することが大切です。

3-2.職務経歴(E,F)

勤めていた企業の中で担当業務が変わったり、異動したりした場合などはその分だけD・E・Fを追加しましょう。

以下から、職務経歴の業務内容項目(見本のE,F)の書き方をご紹介します。

E.職務内容(主な業務)

主にどのような業務を担当してきたかを記入する項目です。「どこで」、「誰に対して(取引企業や顧客など)」、「どのような業務を行ってきたか」などをわかりやすく記入しましょう。所属している部署やチームに与えられた業務内容ではなく、自分が実際に請け負った職務内容を記載することが大切です。また、箇条書きにすることで採用担当者に情報が伝わりやすくなります。

F.職務内容(実績)

職務内容で実際に成果を上げた場合は、具体的な数値を用いてアピールしましょう。また、実績が少ない場合は「仕事で何をしたか」よりも「仕事に対してどのような姿勢で取り組んだか」をアピールすると意欲が伝わります。

たとえば、接客業から営業職へ転職希望する場合は営業の実績がありません。しかし、「お客さま方に柔軟な対応を心がけたところ1日あたりの来客数が20%上昇しました」と記載すれば、営業職にも通用すると判断される可能性があります。

アルバイト経験は書いてもいい?

一般的に職務経歴書にはアルバイト経験を書きませんが、応募先の企業で活かせる知識やスキルを得た場合は書いてもOKです。また、アルバイト経験しかない、無職の期間が長くて書くことがないといったケースでも職歴を空欄で提出することは控えましょう。職歴がない事情やその期間をどのように過ごしていたかを前向きに伝えることが大切です。たとえば、アルバイトを通して工夫してきたことや仕事をするうえで大切にしていることなどは、仕事へどのように向き合っていたのかという判断材料にもなりますので、積極的に記載しましょう。

職務経歴書にアルバイト歴を書きたい場合は?では、アルバイト歴を職務経歴書に書く際の書き方やポイント、NG事例をご紹介しています。アルバイト経験がメインの方はチェックしてみてください。

4.活かせる経験・知識、資格・スキル

これまでの経験や知識、資格・スキルなどが応募企業で活かせそうならば、積極的にアピールしましょう。職務経歴書に資格やスキルを記入する際は、履歴書の同項目と統一して箇条書きにするのが望ましいです。

一般的に、履歴書の次に職務経歴書に目を通す採用担当者が多いため、履歴書と職務経歴書の資格・スキルが一致しないと記入漏れなのか違うのか判断できずに、混乱を招くケースがあるためです。

5.自己PR

自己PRは職務経歴の内容を踏まえた上で、「強みをどのように活かせられるか」をアピールしましょう。冗長になりやすいため、強調したい経歴やスキルだけを厳選する必要があります。文字数も300~400字を目安にまとめましょう。

また、履歴書の自己PRと内容が重複しても構いませんが、内容はより詳細に記載しましょう。「どのように貢献できるか」と「どのようなことに挑戦したいか」をセットで書くことで、採用担当者にも意欲が伝わりやすいです。

職務経歴書作成のQ&A

職務経歴書は簡潔にまとめて丁寧に記載することが大切です。しかし、どのように記載していいかわからずに苦手意識を持っていらっしゃる方も多いかもしれません。

以下に、職務経歴書の書き方と、採用担当者に「会ってみたい」と感じてもらえるような具体的な作成方法をまとめましたのでご確認ください。

Q.1:第一印象をアップさせるためには?

丁寧でわかりやすい書類は採用担当者の手間や負担が減るだけでなく、応募者の印象もよくなります。

以下から職務経歴書を書く際に意識するといい具体的なポイントを3つご紹介します。

A.1-1:レイアウトは見やすさを意識しよう!

各項目に見出しを入れて、定期的に段落分けをしたり3~5行ごとに改行を入れたりすると視覚的にもわかりやすくなります。

「従業員数」や「資本金・売上高」などがわからない場合は空欄にせず、企業のサイトやIR情報などで確認します。職務経歴書に空欄が目立つと採用担当者に応募意欲がないと捉えられてしまい、書類選考で落とされてしまう可能性があるため気をつけましょう。

A.1-2:読みやすい文章を心がけよう!

採用担当者に好感を持ってもらうためにも読みやすい文章を心がけましょう。簡潔にまとめるには箇条書きがオススメです。また、文章量はA4用紙1~2枚以内が適切とされています。

誤字脱字にも注意が必要ですので、第三者にチェックを頼んだり作成した翌日に自身で再確認したりする習慣をつけましょう。

A.1-3:目を引くキーワードを使おう!

職務経歴書の自己アピール欄には、採用担当者の目に留まりそうなキーワードを入れましょう。例えば、「勤続年数」や「契約件数」、「前月との売上比」など数字で具体的に表せるものは説得力も増します。また、応募先の職種に合わせてアピールポイントを厳選し、詳しく掘り下げると冗長な文章になりにくいのでオススメです。

ただし、キーワードとして前企業独自のキャンペーンやイベント名などを挙げる場合は、採用担当者も想像がつきにくいため、詳細な説明を加える必要があります。

Q.2:担当者に興味を持ってもらうには?

応募書類を提出した時点で印象が決まるケースも多いため、職務経歴書も採用担当者に興味を持ってもらえるように作成しましょう。以下から具体的な方法をお伝えします。

A.2-1:業務で取り組んだことを具体的に記載しよう!

「どのような業務を担当していたか」、「どのような経験を積んだか」という情報だけでなく、日々の業務の中で取り組んだことや工夫したことを伝えましょう。

たとえば、漠然と「営業を頑張っていました」と書くよりも、「平均して1日に100件営業を回っておりました」と具体的に書くことで企業側も応募者の能力やスキルが把握できます。

A.2-2:企業研究を行い丁寧に作成しよう!

自己PRでは、応募企業が求めている人物像とズレないように気をつけて記載しましょう。志望動機や応募意欲を伝えるうえでも企業の考え方や社風を把握しておくことが重要です。

また、誰が見てもわかりやすい書類に仕上げるためには丁寧に作成する必要があります。他人への配慮ができる誠実な人柄も伝わりやすいため、採用担当者からの好感度も上がりやすいでしょう。

Q.3何を書いたらいいかわからない場合は?

「職務経歴書に何を書いたらいいかわからない」という方は、以下からご紹介する方法を試してみましょう。

A.3:自分の強みを紙に書き出して分析しよう!

書類作成の前には自分の経歴やキャリアを振り返り、紙に書き出して整理しましょう。次に応募先の企業で求められている能力を考えます。紙に書き出した自身の経歴と応募先の企業が求めている能力で一致するものから優先的に記載しましょう。その際は、5W1Hを意識すると簡潔にまとまります。

職種別職務経歴書のサンプル

職務経歴書は業種や職種によってアピールポイントが異なりますので、自分にあったサンプルを選ぶようにしましょう。以下の記事では事務や営業、IT系などの職務経歴書のサンプルを23例ご紹介しております。それぞれ、「DOCファイル」と「PDF」ファイルの2パターンご用意しておりますのでお役立てください。

まとめ

職務経歴書は応募企業に自身を売り込む重要な書類です。職務経験やスキル・資格などが希望職種に活かせるようにアピールすることも大切ですが、誠実な人柄が伝わるように丁寧な作成を心がける必要もあります。この記事を参考に、あなたの魅力が伝わる職務経歴書を作成してみてください。

]]>- 履歴書は基本的なプロフィールを記載するもの

- 職務経歴書はこれまでの仕事内容を具体的に記載するもの

- 事前に自己分析と企業研究をしっかりと行う

- 募集要項とアピール内容は一致させ、誤字脱字や間違った情報は書かない

- PCで見やすいレイアウトを意識して作成する

就職活動をはじめた人が最初につき当たる難関のひとつ、それが履歴書と職務経歴書の作成ではないでしょうか。履歴書と職務経歴書の違いは何? 書き方はどうしたらいい? とわからないことだらけの方も多いことでしょう。

この記事では、履歴書と職務経歴書の役割、書く項目、書き方のコツ、作成時の注意点をご紹介します。履歴書と職務経歴書は就職活動をするうえで非常に重要なツールです。応募先企業の担当者にあなたという人間を十分にアピールできるよう、適切で効果的な履歴書と職務経歴書を作成しましょう。

履歴書と職務経歴書は両方必要?

履歴書と職務経歴書はどちらも必要です。ただ、企業が出している募集要項に履歴書のみを提出との記載があれば、その指示に従ってください。具体的な指示がない場合は、職務経歴書も作成した方が良いでしょう。

履歴書と職務経歴書を両方提出することで、企業からの印象を悪くすることにはなりません。むしろ、入社への意欲が伝わりプラスの印象になるでしょう。

書類を作成する前にしておきたいこと

作成する前に必ずしておきたいことは、自己分析と企業研究です。自己分析と企業研究をせずに始めてしまうと正しく作成できない為、しっかりと行いましょう。

自己分析では、今までのキャリアや自分の取得している資格などを過去から時期ごとに順に書き出してみましょう。また、あなたのキャリアのなかで普通では経験できないものがあれば、そちらも忘れずに整理してまとめておきましょう。求められている募集要項と自分のキャリアをすり合わせて、何がアピールできるポイントなのか書き出すことが大切です。

自己分析の詳しいやり方については、「内定につながる自己分析のやり方。誰でも無料で簡単にできる効率的方法」をご紹介していますので是非ご覧ください。

また応募する企業を事前にしっかりと研究しておくと安心です。リサーチしておくことで、応募する企業の求めている人材に沿った書類づくりができ、採用確率も格段に上がるでしょう。

「企業研究のやり方(就職・転職活動での具体的な方法、どこまで?意味ない?の疑問に答えます)」では企業研究の具体的なやり方を詳しくご紹介しています。是非参考にしてみて下さい。

履歴書と職務経歴書の項目を比較

履歴書と職務経歴書の項目の違いを知るために、それぞれの必要な項目を見てみましょう。履歴書はその人のプロフィールが中心なのに比べ、職務経歴書はこれまでしてきた仕事の内容を伝えるものになっているのがわかります。

履歴書に書く項目

履歴書は、ご自身の経歴や持っている資格など、基本的なプロフィールを説明する書類です。履歴書はある程度定型化されています(JIS規格)。履歴書に書く項目のうち、代表的なものを紹介します。自分に合ったフォーマットを選んでもいいでしょう。

学歴・職歴

学歴は学歴、職歴は職歴で別にまとめます。元号でも西暦でもどちらでもかまいませんが、履歴書と職務経歴書のなかでどちらかに統一しましょう。学歴は高校から書くのが一般的です。特に指定がなければ、義務教育は書かなくても問題ないでしょう。

職歴ではこれまで勤務してきた企業名を書きます。株式会社を(株)と略したりせず正式名称を書きます。会社内で異動があったらそれも書きましょう。職歴で長期のブランクがある場合は「通信教育で〇〇を勉強」等、していたことを簡潔に書くとプラスのイメージになるでしょう。

免許・資格

免許・資格は取得順に書きましょう。資格名は略さずに正式名称で。「合格」と「取得」の区別(「取得」は免許が交付されるものに使う)もつけ、適切に記入します。また、応募職種にまったく関係のない資格や趣味の資格などは「趣味・特技」の欄に記入するといいでしょう。免許や資格をまったく持っていない場合は「特になし」でかまいません。嘘の記載があると経歴詐称になってしまうので注意しましょう。

志望動機

志望動機の欄は、重要度が高いうえに書き方が決まっていないため、書くのを身構えてしまう人も多いことでしょう。

志望動機の書き方にはコツがあります。まず字数は300字程度を目安にしましょう。そして「自分はこういう理由でこの仕事を希望している」という結論から書き始めます。

読む人への強い印象付けがポイントになります。その他具体的な書き方は履歴書の志望動機・志望理由の差がつく書き方【例文10選】を参考にするといいでしょう。

職務経歴書に書く項目

職務経歴書は、一般的な形式はありますが、履歴書ほど定型化されていません。一般的な職務経歴書の例はこのようになります。

例を参考に、ご自身でワードやエクセルで作成してみてください。

職務要約

これまでのすべての職歴を要約して書きます。字数は100字~200字程度を目安に。あなたがこれまでどのような仕事をしてきたかを採用担当者がイメージしやすいように書いてみましょう。職務要約から先の経歴の記述は細かく、字数も多くなりますが、それを読みたいと相手に思わせるのがポイントです。それにはその体験が応募先の職場で活かせる内容であることが重要になってきます。自分の経験のなかから適したものをピックアップしましょう。

職務経験

所属していた会社別に、企業の規模(従業員数など)や業務内容、担当職務などを詳しく記入しましょう。履歴書の職歴欄とは違い、所属部署や職務内容など、より詳細に書きます。その業務をいつおこなったかもきちんと記入しましょう。また、その業務をおこなった際に心がけたポイントも書くと読む人へのアピールになります。

退職理由を書くときは「給料が安い」といった前職の批判にならないように。「身につけたスキルを活かして新しい職種にチャレンジしようと考えた」等のポジティブな書き方にしましょう。

仕事の成果

担当していた職務で成果を数字で表せられるものがあれば具体的に書きましょう。数字で表せられるような成果がない場合でも「業界全体が不況で売上が伸びず大変な苦労をしたが忍耐力が培われた」など、マイナス要素をプラスに転じた経験としてアピールするといいでしょう。また周りからの評価も成果のひとつです。高く評価されたことがあったら書いておきましょう。

培ったスキル

職務で培ったスキルや、自主的に学んだ資格などを記載しましょう。実際に資格は取っていなくても「エクセルを使って〇〇ができる」といったスキルがあれば具体的に記入するといいでしょう。この点が履歴書の資格欄とは大きく違うところです。資格やスキルが多い人は応募先の職種に関係ないものを省略するなど、ポイントを絞って読みやすく書くことも大事です。

自己PR

自分の長所だと思うところをただ並べるのは避けましょう。応募先企業が求めている人物像に沿ったかたちであなたの能力やこれまでの成果、仕事に取り組む姿勢や意欲をアピールします。また、なぜその仕事をしたいと思ったのかについて魅力を感じたところ、自分のスキルが活かせると思ったポイントなどを具体的に書きましょう。

履歴書と職務経歴書を書く時の注意点

履歴書と職務経歴書を作成する際の注意点として、どのようなポイントに気を付けて作成すればよいのでしょうか。順にみていきましょう。

募集要項とマッチした内容にする

企業が応募者に何を求めているかを、採用情報や企業情報などから読みとることが重要です。

そのためには上述した、自己分析と企業研究が必須になります。

自分のスキルやキャリアを募集要項と照らし合わせて、企業に求められている人物像を明確にしておくと書類作成や面接でも役立ちます。

誤字脱字や間違った情報を書かない

誤字脱字をしてしまうと、企業側からだらしない人と判断されてしまうので、注意が必要です。

入社後も雑に仕事をこなす人なのかと採用でマイナスの影響を及ぼす場合があります。

また、履歴書に間違った情報を書くと経歴詐称に該当してしまう為学歴や職歴、スキルや免許などの情報はすべて真実を記載しましょう。

手書きよりもPC作成がオススメ

手書きで作成しても問題はありませんが、効率性や全体的な読みやすさの面からPCでの作成がオススメです。また、企業側から作成する上での指示があればそれらに従いましょう。

企業側の専用のフォーマットがある場合はそちらを使用して作成しましょう。

誰もが見やすいレイアウトを心がける

履歴書や職務経歴書は自分の代わりにアピールしてくれる大切な書類なので、誰もが読みやすい書類に仕上げることが重要です。特に職務経歴書は読みやすいレイアウトが大切です。

フォントや文字のサイズに注意し、履歴書と職務経歴書ともに全体の文章は必ず左揃えで統一しましょう。

まとめ

就職活動では、履歴書と職務経歴書は両方必要な書類です。また履歴書、職務経歴書を作成する前には自己分析と企業研究は欠かせません。募集要項とアピールする内容は一致させて、誤字脱字や間違った情報は書かないように注意して作成することが大切です。履歴書や職務経歴書は自分の代わりにアピールしてくれる大切な書類ですので、PCで見やすいレイアウトを意識し、採用につながる書類を目指しましょう。

]]>職務経歴書にはどのようなことを書くのか悩んだことはありませんか?職務経歴書に記載することは、希望する職種によって少しずつポイントが異なります。この記事では、職業別の職務経歴書の見本を紹介しながら気をつけたいポイントなどをお話していきます。

職務経歴書の書き方について悩んでいる方はこちらの記事をご覧ください。書き方のコツや職種別の書き方例、チェックポイント、送り方まで解説しています。

職務経歴書の見本と書き方

はじめての就職・転職活動や、未経験の職種への挑戦などの場合、職務経歴書の書き方にはとくに気を使う人も多いでしょう。ここでは職務経歴書を作成する際の基本的な情報について押さえていきます。

書くべき内容・項目

職務経歴書には以下の6つの項目に関する記載が必須となります。

- タイトル・氏名・日付

- 職務要約

- 職務経歴

- 資格・特技

- 活かせる経験・知識・技術など

- 自己PR

それぞれを詳しく見ていきましょう。

1.タイトル・氏名・日付

職務経歴書にまず記入する「タイトル」は、とくに難しく考えず一番上の行の中央にバランスよく「職務経歴書」と書き込んでください。

タイトルの次は日付と氏名です。タイトルの次の行に右寄せで記入した日付を、さらに改行して「氏名 ○○○○(フルネームで)」とこちらも右揃えで記入しましょう。

日付は提出日かその前日、郵送する場合は投函日の日付を書き入れます。西暦でも年号でも構いませんので正しく「20xx年xx月xx日現在」と書きます。日付のあとには「現在」の文字も必ず書き入れてください。

2.職務要約

職務経歴書の「あらすじ」となる、ここまでの職歴を要約した「職務要約」では、職歴をわかりやすく簡潔にまとめましょう。

「職務要約」は200~300文字程度の短い説明文で、見出しには「職務要約」や「経歴要約」と書き込みます。「職務要約」を読むだけで、職歴の基本的な概要を理解してもらえるように意識することが大切です。情報の整理をし、読む側への読みやすさやわかりやすさに配慮するといいでしょう。

3.職務経歴

職務経歴書のメインとなる部分で、今までに経験した職種や業務内容、経験して身についたキャリアなどをアピールする重要な項目です。内容は具体的に書くことも大切ですが、ただ羅列するだけの文章ではなく、見出しや数字を盛り込むなどし、簡潔でわかりやすく見やすい状態を目指しましょう。

経歴を書く際は時系列に古い順から書き込んでいきますが(編年体形式)、企業ごとに見出しなどをつけてわけて書いていくと(キャリア形式)、分類化されているため読みやすくなります。

4.資格・特技

資格や特技は、就職を希望する企業と関連するものや、業務で活かせるものがあれば積極的に記載しましょう。資格を取得した年月と等級やスコアを正確に書き入れてください。TOEFLなどの有効期限があるものは、期限が切れていないかも先に確認しておきましょう。

たくさん資格や免許をもっていると有利であるとか、資格や免許を書いていないとマイナス評価につながってしまうなど、誤った認識をもつ人もいますが、そのようなことはありませんので必要なものだけを記入しましょう。

5.活かせる経験・知識・技術等

業務や職種によって生かせる知識や経験、技術などがあれば積極的に書いておきましょう。あなたが採用されたのち、会社にどのように貢献し、どのように働いてくれるのかが想像しやすくなる重要な判断材料となるでしょう。

記入する内容は、まったくできないというレベルでなければ書き入れて問題ありません。しかし自分をよく見せたいがために、できないことを書き込むのは避けましょう。採用後のトラブルに繋がりかねません。

6.自己PR

応募先に対し自分にどのような強みがあって、その強みをどういかし、どのように会社に貢献できるかをアピールする自己PR。書類選考の段階でいかに自分を売り込めるかが腕の見せどころです。

ここで記入した自己PRの内容は、面接でも質疑応答で盛り込まれることはほぼ確実です。しっかりとご自身のスキルや強みを評価してもらえるよう、どの資格やスキルが会社に貢献できるか取捨選択しながら文章を作成するといいでしょう。

転職回数が多い場合は?

さまざまな理由により、転職回数が複数に渡る人もいることでしょう。転職回数が多いと、仕事が長続きしないという印象を与えがちですが、伝え方を工夫することでネガティブなイメージをポジティブに変換することも可能です。

年代順ではなく業務内容別に記載

転職回数が多いとネガティブなイメージを与えてしまうからと、嘘の内容を書くことだけは避けてください。前向きな理由があれば転職回数だけで採用に不利益を被ることはありません。前向きでない転職が多い場合も、ご自身がポジティブに変換できれば印象を変えることもできるでしょう。

書き方のポイントとしては、年代順に書くのではなく業務内容別に記入していく方法を取ることもひとつの手です。業務内容別にすることで、転職回数が多い印象を和らげられます。

書く時に気を付けたいポイント

職務経歴書を作成する際、どのような職種・業種にエントリーする場合でも同じように気をつけておきたいポイントが3つあります。

- 年号の統一、正式名称を使う

- 社内用語や専門用語を使わない

- 社外秘の情報は入れない

3つのポイントについて詳しく説明していきましょう。

年号の統一、正式名称

記入する日付や年号は西暦か和暦か、どちらで記入しても問題はありませんが、どちらかに統一して書くようにしましょう。

なぜ統一するほうがいいのか。その理由は、統一されていないと読みづらい印象を与えてしまうからです。またきちんと確認して和暦か西暦かが統一されていると、違和感なく内容を読み進められ、ていねいに作成している印象を与えられます。

西暦や年号を書く際は、「R」や「H」などのアルファベットでの省略はしません。必ず「平成○○年」「2020年」など正しく記しましょう。

社内用語・専門用語を使わない

説明をする際には、専門用語や社内用語は使用せず、できるだけ一般的な言葉を使って書きましょう。どうしても一般的な言葉への変換がむずかしい場合は、文章のあとに( )をつけて、説明文を書き入れ、読んですぐに理解できる文章に仕上げてください。

せっかくアピールできる強みがあるにもかかわらず、相手に伝わらなければ意味がありません。基本的には専門用語や社内用語は使用せず、誰が読んでもわかる内容で文章を作成するよう意識しましょう。

社外秘の情報は入れない

会社にはさまざまな守秘義務が存在します。それらの守秘義務は、どのような理由があっても職務経歴書に書いてはいけません。たとえ面接で聞かれても、必ず「守秘義務があるため答えられませんが……」と伝えてから、答えられる範囲で返答するなどにしましょう。

守秘義務を守れるかどうかはモラルの問題です。暗黙のルールを守らない人や、社会人としてのモラルに反する人は、ビジネスモラルが低いとみなされても仕方がありません。取引した会社や商品名などが社外秘で守秘義務がある場合は、実名がわからないように伏せるようにしましょう。

採用担当者の目に留まり、採用されるための強い味方である職務経歴書ですが、書き方や手書きでも大丈夫なのかについて注意点などこちらの職務経歴書は手書きでも大丈夫|書き方の注意点と用紙の入手方法は?についての記事で紹介しています。採用担当者の心に刺さるような、より良い職務経歴書が書けるようにぜひ、参考にしてみてください。

職種別!職務経歴書の見本はこれ

職業別で使える職務経歴書の見本を用意しました。職務経歴書は履歴書と違い、強みをピンポイントにアピールできるため、書き方のポイントを押さえておくと効果的です。ぜひ参考にしながら職務経歴書を書いてみましょう。

栄養士・管理栄養士の見本

職務経歴書20xx年xx月xx日現在

氏名 ○○ ○○■職務要約

◇○大学栄養学部栄養学科を卒業後、医療法人□○病院にて管理栄養士として就職。栄養指導や献立の作成をメインに、調理に関する業務全般も経験しています。入院患者様だけではなく、外来患者様向けの栄養指導や栄養相談会を月に1回程度開催し、一般の人にもわかりやすい資料の作成、パワーポイントを使用した講座なども担当してきました。

■職務経歴

医療法人□○病院 20XX年0X月~現在(X年Xカ月)

事業内容:総合病院(外科・内科・整形外科・小児科)

病床数:XXX床

従業員数:xxx人

栄養士数:xx人

所在地:○■県■○市

雇用形態:正社員

20xx年xx月~現在 管理栄養室(栄養士X名) 外来と入院患者様への栄養指導・献立作成

栄養指導と栄養相談は、個別は3名/月、集団は1回/月

栄養ケア計画の作成

厨房業務全般(仕込み・大量調理・盛り付け・配膳・チェック・洗浄)

後輩栄養士や学外実習生受け入れの際の指導など■活かせる経験・知識・技術

指導業務

集団での栄養指導を任されていたため、わかりやすい資料作りや説明の仕方、話し方には自信があります。

外部の人へのコミュニケーションを通じ、さまざまな人との関わり方を学んだことは、後輩や学外実習生への指導や教育にも生かせました。

給食管理能力

大量の調理だけではなく、衛生管理や献立作成など幅広い業務に携わってきました。常に利用者の立場で「おいしい」と思ってもらえるための献立作りや、飽きのこないメニュー開発にも積極的に参加しました。

■資格

管理栄養士(20XX年XX月)

糖尿病療養指導士(20XX年XX月)

■自己PR

毎日入院患者様XXX分の給食を、私を含めた栄養士X名で提供。献立作りや仕入れに関する業務にも積極的に関わることで、四季折々の旬の食材を知り、知識を深めました。その知識を活かし、飽きのこない献立作りやメニュー開発をおこなうことで、食材や栄養に関する知識が深まりました。この経験を活かすことで、老若男女問わずおいしいと感じていただける給食を企画開発し調理までおこないます。地域の外来患者様にも新たな情報を発信していけるスキルも身につけ、話し方や対応の仕方も学びました。

事務の見本

職務経歴書20xx年xx月xx日現在

氏名 ○○ ○○■職務要約

営業事務として営業所でのアシスタント業務に5年間従事してきました。経理業務を含む一般事務、営業アシスタントを担当。見積書や請求書、契約書などの各種書類の作成。帳簿の作成や顧客との電話対応など、社内におけるさまざまな業務のサポートスタッフとして幅広い業務に積極的に携わってまいりました。

■職務経歴

□□□○○株式会社 20XX年0X月~現在(X年Xカ月)

事業内容:通信機器の製造・販売

資本金:x億x千万円(20xx年度)

売上高:x億x千万円(20xx年xx月)

従業員数:xxx人

上場:東証プライム上場

雇用形態:正社員

20xx年xx月~現在 ○○営業所/第1営業部 課長以下12名を3名の正社員でサポート

・製品の受発注業務および納期管理、納期折衝業務(製品数:32アイテム)

・見積書作成および各種営業用資料作成

・顧客管理業務

・電話、来客対応

・部内庶務業務全般

・後輩社員の指導育成■活かせる経験・知識・技術

[PCスキル]

・Word(社内文書作成)

・Excel(売上データ管理・備品管理など。IF関数、ピボットテーブル、VLOOKUP関数)

・Power Point(会議資料作成)

・タイピングスピード(60秒で100文字以上)

■資格

・実務技能検定協会主催 ビジネス実務マナー検定2級

・日本商工会議所簿記検定試験2級

■自己PR

営業アシスタントとしての事務処理経験を通じ、繁雑で細かい業務にも優先順位をつけ、正確に迅速に処理する力を養いました。営業アシスタントとして、営業担当が営業活動に注力できるように業務改善へ取り組むことも常に意識するようにしています。また積極的に挨拶をしたり、外出時の進捗をこまめに報告したりなどを積極的に実施。営業担当が安心して業務に取り組める工夫をしてきました。

介護の見本

職務経歴書20xx年xx月xx日現在

氏名 ○○ ○○■職務要約

大学を卒業後、株式会社□○□○の◇◇支店にて介護スタッフとして就職。利用者様の介助業務全般と、介護サービスに関する企画や改善点の提案などおこなってきました。業務に携わりながらホームヘルパー2級の資格を取得。入居者様だけではなくそのご家族にも満足度の高いサービスができるよう努め、その結果リーダーに昇進し、2つの支店での満足度向上に貢献しました。

■職務経歴

株式会社□○□○ 20XX年0X月~現在(X年Xカ月)

事業内容:介護付き有料老人ホーム、デイサービスの運営

設立:XXXX年

資本金:XXX億円

売上:XXXX億XX万円(20XX年度)

従業員:XXX名

利用者数:XXX名

所在地:東京X拠点、千葉X拠点、埼玉X拠点

雇用形態:正社員

20xx年xx月~現在 ケアリーダー ・ヘルパー業務(食事や入浴、排泄などのサポート)

・業務マニュアルの作成や改訂

・ケアプランの作成

・ご家族に対する近況報告

・レクリエーションの企画立案と実施

・後輩スタッフの指導・教育■活かせる経験・知識・技術

入所者様のお世話を通じ、認知症予防活動支援士の必要性を感じたため、資格を取得しました。業務をしながらほぼ独学で資格取得できたことは、自分への自信につながっています。人と話すこと、かかわることが好きなため、入所者様を笑顔にするためのイベントの企画なども積極的におこなってきました。一人ひとりにあった運動や楽しみ方を考えることで、入所者様が新たな生きがいを感じてもらえるよう努めています。

■資格

・介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)(20XX年XX月)

・社会福祉士(20XX年XX月)

・認知症予防活動支援士(20XX年XX月)

・普通自動車第一種免許(20XX年)

■自己PR

コミュニケーション能力の高さを生かし、入所者様だけではなくそのご家族まで笑顔になってもらえるような関係性を作ることに努めてきました。どのような話し方をすればいいか、関わり方をすればよいかを考え、試行錯誤しながら実践してきたことで確実に信頼を得られ、その経験を評価してもらいリーダーに昇進。後輩スタッフへの指導育成にも力を入れ、スタッフ全体の能力の底上げにも力を入れました。これらの経験は、今後にも生かせると考えております。

営業の見本

職務経歴書20xx年xx月xx日現在

氏名 ○○ ○○■職務要約

大学を卒業後、広告代理店に従事してまいりました。先輩の働く姿から多くを学び、マネージャーを経て現在は営業部長として38人の部下をまとめる立場にあります。強豪が多いなか、徹底した分析と顧客のニーズに答える方法を部下とディスカッションし戦略を立て、部下1人あたり年間XX万円増の結果を出しました。

■職務経歴

○◇△株式会社 20XX年0X月~現在(X年Xカ月)

事業内容:広告代理業

資本金:x千万円(20xx年度)

売上高:x千万円(20xx年xx月)

従業員数:xxx人

上場:東証プライム上場

雇用形態:正社員

20xx年xx月~現在 ○○営業所 営業部 営業1課/マネージャーを経て営業部長 ・20XX年からマネージャーに。部下の数は7名

・20XX年から部長に。当初の部下の数は38名

・中小企業に向けたWeb広告代理業

・部門年間アクションプランの作成

・経営指標の予算や実績管理

・部下のマネジメント管理

営業実績

・20XX年度 担当チーム年間売上:○○万円(対予算比190%)

・20XX年度 営業部年間売上:○○万円(対予算比93%)■活かせる経験・知識・技術

1.マネジメントスキル

部下の管理では信頼関係の構築と部下の現状の把握、コンディションを確認することに重点を置いた、マネジメントを実施。1日1回は会話をすると決め、仕事の進捗状況や課題や問題点の共有などをおこないました。そうすることで信頼関係も強まり、チームが一丸となります。密なコミュニケーションをとり続け、業務をスムーズに遂行するために、業務中に起こる課題に対しいち早く把握でき、速やかに判断をしてバックアップして参りました。

2.コストに対する意識

業務上、売上を重視して活動をしなければならない分、ムダを省くことに注力し、営業部内でのコスト削減に対する意識に注意を払いました。売上アップだけではなく、コストを削減することも重要であると部下と徹底的にディスカッションをおこない、部内のコストに対する意識を格段にアップ。その結果、残業時間などをはじめとするさまざまな費用を前年比15%削減することに成功しました。

■資格

・パソコンスキル:Word/Excel/PowerPoint

・TOEIC 730点 (20XX年XX月)

・普通自動車第一種免許(20XX年XX月)

■自己PR

データの分析には自信があり、常に顧客のニーズに応えるための情報収集と、データ整理を確実に行うことで成果を上げてきました。ひとりよがりにならないよう、常に部下とのコミュニケーションを大切にし、意見交換をおこなうようにしています。指示を出すだけではなく、部下とともに考え行動することで、課題発見力や戦略立案力などが養える指導を行えました。このような経験を生かし売上の貢献とともに、部下の育成にも尽力していきたいと考えております。

薬剤師の見本

職務経歴書20xx年xx月xx日現在

氏名 ○○ ○○■職務要約

大学を卒業後、医療法人○○△病院にて薬剤師として約X年間、調剤と薬剤管理、服薬指導に従事してまいりました。その後、地域に根づいたかかりつけ薬剤師を目指し、株式会社△◇ドラッグへ転職。病院薬剤師として従事した経験を生かしつつ、OTC業務にも力を入れ、誰にでもわかりやすい説明と適切なアドバイスと笑顔での接客を心がけて来ました。その結果、20xx年には地域で一番の売上を誇る店舗に成長しました。

■職務経歴

医療法人○○△病院 20XX年0X月~20XX年0X月(X年Xカ月)

事業内容:総合病院(外科・内科・整形外科・循環器科・リハビリテーション科)

病床数:XXX床

従業員数:xxx人

薬剤師数:常勤xx人

処方箋枚数:約×××枚/日

雇用形態:正社員

20xx年xx月~20XX年0X月 医療法人○○△病院/薬剤部 ・入院患者の調剤、注射剤調剤

・医薬品の在庫管理、発注、医薬品の新規採用、使用医薬品の変更検討などの薬剤管理

・医師、看護師からの問い合わせ対応、メーカーへの問い合わせ

・患者さんの薬物動態管理

・服薬指導:外来および入院患者

・管理薬剤師業務:申請書類作成、届出対応

・業務改善や新人職員の指導株式会社△◇ドラッグ 20XX年0X月~現在(X年Xカ月)

事業内容:ドラッグストア経営、調剤薬局経営

従業員数:xxx人

薬剤師数:常勤xx人

処方箋枚数:約×××枚/日

雇用形態:正社員

20xx年xx月~現在 株式会社△◇ドラッグ/△◇薬局 ・処方箋のチェック

・調剤

・服薬指導

・経過確認

・薬歴資料作成

・疑義照会

・近隣の店舗へのヘルプ■活かせる経験・知識・技術 病院薬剤師を経験しているため、大量の処方箋を間違いなくスムーズに処理することが得意です。OTC医薬品の勉強も常にしていますので、薬に対する知識も豊富にありお客様への適切なアドバイスもおこなえます。お客様の反応や様子を見ながら、できるだけわかりやすく丁寧な接客を心がけています。丁寧な接客の結果、わからないことなども気軽に相談してもらえ、最終的には地域の売上トップ店舗となりました。

■資格

・薬剤師免許 (20XX年XX月)

・普通自動車第一種免許(20XX年XX月)

■自己PR

ただ薬を渡すだけではなく、地域に根づいた顔が見える薬剤師、薬局を作りたいと考えています。人と話すことが好きで、人の顔色や反応に敏感に反応できるため、かゆいところに手の届く丁寧さが自慢です。接客にだけこだわるのではなく、接客をするための時間を確保するための業務の効率化やコスト削減、チームワークの確立などにも力を注いできました。

フリーターの見本

職務経歴書20xx年xx月xx日現在

氏名 ○○ ○○■職務要約

高校時代から接客・販売スタッフとして□○□○フーズ株式会社の○○支店で約○年間従事。最初は品出しや接客・レジ対応・清掃をメインにおこなってきましたが、○年の勤務経験を評価され在庫管理や新人バイトの育成も任されるように。いつも笑顔でお客様がまた来たいと思ってもらえる店作りを意識して勤務していました。

■職務経歴

□○□○フーズ株式会社 20XX年0X月~現在(X年Xカ月)

事業内容:製菓の製造、販売

従業員数:xxx名(社員xxx名、準社員xxx名)

雇用形態:アルバイト

20xx年xx月~現在 ○○支店/販売スタッフ ・品出し

・在庫管理

・接客、レジ対応

・店内清掃

・新人バイトの育成■活かせる経験・知識・技術

パソコンを触ることが好きで、商品の説明となるポップやポスター、チラシなどの作成をさせてもらっていました。そのため販促ツールの企画・製作が可能。自分で考えたキャッチコピーを見て、お客様が商品を手にとってくださることで、やりがいを感じます。

販売・接客の仕事がとにかく好きで人見知りもないため、どのような年代の人とでもきさくにコミュニケーションを取ってきました。お客様のお名前や誕生日などの情報を覚えることも得意なため、繰り返し来店されたお客様には事務的にならないよう、簡単な世間話なども織り交ぜるようにしています。そのおかげか、お客様に名前を覚えてもらえ、声をかけてもらえることも増えました。

■資格

・普通自動車第一種免許(20XX年XX月)

■自己PR

前職は非常にやりがいのある職場でした。自分から手をあげることで、多くのジャンルの作業に挑戦させてもらえ、結果につながれば任せてもらえることも多くありました。任せていただければ最大限の努力をし、お客様に喜んでもらえるサービスを提供できる自信もあります。今度は正社員として、さらに責任のある立場でお店の売上げアップや、スタッフの指導、商品の企画などでも貢献していきたいと考えています。

未経験職種に就く時の見本

職務経歴書20xx年xx月xx日現在

氏名 ○○ ○○■職務要約

高校時代にアルバイトで勤めていた株式会社スーパー○○にて、高校卒業後からは正社員として約○年間従事。勤務態度や長年の勤務期間などを評価され○○支店の店長をX年務めました。作業効率アップや仕入れのムダを見直し、スタッフの意思疎通、問題点の共有などをおこなった結果、売上もアップし地域に根づいた店舗として発展させるまでに成長。

■職務経歴

株式会社スーパー○○ 20XX年0X月~現在

事業内容:食料品、生活雑貨の仕入れ・販売

設立:XXXX年

資本金:XXX億円

売上:XXXX億XX万円(20XX年度)

従業員:XXX名

利用者数:XXX名

所在地:東京都○○区(本社)

雇用形態:正社員

20xx年xx月~現在 ○○店 アルバイトリーダーを経て店長 店頭業務

・接客、販売

・売り場レイアウト作成

・仕入れ、在庫管理、棚卸し

・クレーム対応

・スタッフ教育

事務業務

・パソコンを使ったシフト作成、管理

・商品や備品の発注

・パソコンや手書きの販促ツール(POPなど)の作成

・各種報告書の作成

実績

・20**年度予算費101.8% 前年比103.7%

・20**年度○○エリア内の支店売上・顧客満足度1位達成■活かせる経験・知識・技術

書類作成やスケジュール管理、シフト作成で培ったスケジュール管理能力、定例会議などで発表する際の資料作成なども行っていたため、事務的なパソコンでの業務は問題なく作業可能。アルバイト時代から培った接客のテクニックをもとに、相手の希望を汲み取り、適切な一手を打てます。接客と営業職では、職種は違えど業務内容はかなり近似しているので、経験を生かせると考えております。

■資格

・パソコンスキル:Word/Excel/PowerPoint

・普通自動車第一種免許(20XX年XX月)

■自己PR

営業の仕事はまったくの未経験ですが、前職で貴社の商品を仕入れ・販売していた際、お客様に愛される商品であることを知りました。どのような苦境にも負けず、品質の高い商品を低価格でお客様に提供する貴社のスタイルに心惹かれました。今までの販売・接客で培ったコミュニケーション能力と、事務的な業務で培ったマネジメント力などを生かし、お客様を待つスタイルから、自社の商品をお客様に届ける営業職で貴社に貢献したいと考えております。

まとめ

職務経歴書は志望する職種によってアピールするポイントが異なります。しかし、すべてに共通することは、職務経歴書をみた企業側に対して「この人に会ってみたい」と思わせられるものであることが重要です。

実績やスキルがあまりない場合も、体験したことなどを交えてアピールすることも可能です。何をアピールして、どう表現するのか。足し算と引き算をうまく使い、フォーマットをもとに職務経歴書を作成していきましょう。

各職種別の見本を参考に、自分らしさと熱意がアピールできる職務経歴書を作成してください。

企業側が求める人物像について抜かりなく事前リサーチを徹底することでミスマッチを防ぐことができます。職務経歴書を書く前の事前準備について、こちらの職務経歴書を簡単に作成できる書き方はこれ!の記事でも詳しく紹介していますので、ぜひ、チェックしてみてください。

最後のチェックポイント

- 職務経歴書には基本の型はあるが内容は職種によって微妙に異なる

- 必ず書き入れる6項目に間違いがないか注意する

- 実績やスキル、経験したことや評価されたことも書く

- 具体的に数字を書き入れることで伝わりやすくなる

- 職務経歴書は自分をプレゼンするための資料であることを意識する

応募にあたっては履歴書のほかに、職務経歴書の提出を求められます。職務経歴書はどこで入手すればよいか、手書きとパソコンどちらで作成する方が良いのか、メリットやデメリットをご紹介します。職務経歴書は書類選考等でも履歴書以上に重視される資料です。

記事を参考に、パソコンと手書きで作成する場合のメリット・デメリットを確認し、より良い職務経歴書を作成しましょう。

職務経歴書の見本と書き方(職種別)気を付けたいポイントをまとめた記事もございますので、作成する前にあわせてチェックしておきましょう。

職務経歴書の書き方について悩んでいる方はこちらの記事をご覧ください。書き方のコツや職種別の書き方例、チェックポイント、送り方まで解説しています。

職務経歴書の手書きはNG?

決してNGではありませんが、昨今パソコンで作成する傾向が高いと言えそうです。パソコンで作成する場合と手書きで作成する場合のメリット・デメリットをまとめましたので、確認しましょう。

パソコンで作成するメリットとデメリット

パソコンで作成した場合のメリットは、一度作成すれば、次回以降、日付を直し印刷するだけで使用することができます。また、間違って記載してしまった場合も、誤字や脱字をパソコンのソフトが指摘してくれたり、すぐに修正できますので、より効率的に書類を作成することができます。

デメリットを挙げるとすれば、職務経歴書の出来から「PCスキル」を判断されてしまう可能性があることです。レイアウトが整っていない、フォントサイズが適切でないなどの不備があると、パソコンの使用経験があまりないのでは?と受け取られ、採否に影響が出ることも考えられます。

手書きで作成するメリットとデメリット

手書きの職務経歴書のメリットは、パソコンで印字した画一的な文字ではない、手書きの文字が醸し出す、応募者の想いや性格などを、採用担当者に伝えられる点でしょう。丁寧で、きれいな書体で仕上げることができれば、心の込もった、意欲ある応募者であるような印象を与えることができます。

デメリットは、何より効率が悪い点にあります。応募のたびに、1枚1枚書き上げる必要がありますし、一文字書き間違えただけで、また一から書き直す必要がありますので、職務経歴書を作るという、転職活動の前作業に時間を要してしまうことになります。

また、きれいな文字を書くことが得意でないと、マイナスの印象を与えてしまいますので、その場合はパソコンで作成することをおすすめします。

履歴書と手書きに統一にしたほうがいい?

指定されていない限り、特に決まりごとはありません。一般的には履歴書は手書き、職務経歴書はパソコン作成することが多いです。ただし最近は、パソコンで作成した履歴書も珍しくありませんので、上記メリット・デメリットを参考に決めると良いでしょう。

職務経歴書の日付は手書き?

職務経歴書の日付は、パソコンで作成した場合は手書きにする必要はなく、パソコンでOKです。表題下の右端上部に記入しましょう。

職務経歴書を入手するには?

WEBサイトから、テンプレート/フォーマットをダウンロードできます。

職務経歴書のフォーマットには、編年体形式・逆編年体形式・キャリア形式があります。いずれも無料でテンプレートが用意されていますので、自身の経歴に沿った形式を選んで利用できます。

市販の用紙を購入する

履歴書に比べると少ないですが、文具店やコンビニ・100円ショップで購入することもできます。履歴書とセットになっている場合もありますので、自分の使用したいフォーマットを確認して購入するようにしましょう。

手書きで書く時の注意点

手書きで書く際は以下の点に注意して記載しましょう。パソコンと異なり、自身で確認しないとダメな点が多いので、余裕を持って作成するように心がけましょう。

読みやすい字を書く

他人の書く文字は得てして読みにくいものです。また、文字運びやトメハネなどに、書いた人の性格も現れます。読む方のことを考えて書くように心がけましょう。きれいで、バランスの良い、丁寧な職務経歴書は、印象アップにつながります。

誤字脱字に気を付ける

見本とする職務経歴書をひとつ先に仕上げておく、用紙に先に鉛筆書きする、などの工夫をして、誤字や脱字が生じないように十分注意しましょう。記入した後も、あらためてよく確認しましょう。声に出して読むと、黙読では気がつかなかった間違いを発見できたりしますので、試してみると良いでしょう。

修正テープは使わない

企業に自身の経歴を説明する資料ですので、間違ってしまった場合は、修正液や修正テープは使わず、必ずもう一度最初から書き直すようにしましょう。面倒に感じるかもしれませんが、修正液や修正テープは絶対にNGです。

職務経歴書を作成する際は、以上のことをしっかり把握しておきましょう。

職務経歴書を簡単に作成できる書き方はこれ!の記事では、簡単に作成できる書き方を詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

まとめ

転職活動においては、入社を希望する会社で欲している人材と応募者自身がマッチしているかが大きなポイントになります。その判断材料の1つが職務経歴書です。パソコン・手書きどちらで作成しても問題ありませんが、それぞれにメリット・デメリットがありますので、自身の得意不得意も加味し決定しましょう。

最後のチェックポイント

- 手書きの職務経歴書は意気込みや気持ちが伝わりやすい

- パソコンで作成した方が効率的

- 職務経歴書も店舗やWEBで市販されている

- 手書きの場合は誤字脱字には特に注意

- 修正液や修正テープは絶対にNG

履歴書だけではまとめきらない自分をアピールするための情報を記入する「職務経歴書」。今回は職務経歴書を簡単に作成できる書き方を紹介します。事前準備と書き方のポイントを押さえて、職務経歴書を完成させましょう。

職務経歴書の書き方について悩んでいる方はこちらの記事をご覧ください。書き方のコツや職種別の書き方例、チェックポイント、送り方まで解説しています。

作成する前の事前準備

職務経歴書をいかにわかりやすくまとめ、いかにして印象をよくするかについては、事前準備が肝となります。ここでは職務経歴書を簡単に作る上で押さえておくべきポイントを紹介します。

- 企業側が求める人物像をチェックする

- 今までのキャリアを整理する

事前準備では以上の2つのポイントに重点を置いて準備を進めていきましょう。またテンプレートやフォーマットを用意する方法も合わせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

企業側が求める人物像をチェックする

企業とのミスマッチを起こさないためにも、職務経歴書に書き込む内容は企業が求める人物像に沿った内容に近づけるよう、事前にリサーチしておくことが大切です。志望する企業がどのような人材を求めているかをチェックすることは、事前準備の中でも重要な役割を果たすでしょう。

求められている人物像が見えてくることで、「私はこのような人間です」とアピールもしやすくなります。余計な情報を省き、理想的な人物像に必要なスキルや資格、経験を記入しておけば、企業にとって必要な人材だという判断材料にもつながるでしょう。職務経歴書を読むだけで「この人に会いたい」と思わせることも可能です。

今までのキャリアを整理する

自分をアピールするためには、自分がどのようなキャリアをもっているかを整理しておくことが大切です。今までのキャリアをすべて書き連ねても意味はなく、企業側が求めている人物像に沿ったキャリアだけを厳選して書き入れていきます。情報が整理されていることで、職務経歴書を書く際も見やすくまとめられるでしょう。

自分のキャリアを整理し、企業が求める人物像との共通点を探していきます。共通点を探しながら、何を書いて何を書かないかの取捨選択もしていきましょう。

まずは時系列にどのような会社で、どのような仕事をしてきたかを書き出してみてください。たくさん書き出すことで、キャリアが把握できますし、何にポイントを置いてアピールするかも見えてくるはずです。

テンプレート/フォーマットを用意する

職務経歴書にコレという正解はありませんが、望ましい書式は存在します。しかし職務経歴書を書き慣れていない場合など、どのようにまとめることが重要かをすぐに理解するのはむずかしいでしょう。そこでオススメしたいのは、テンプレートやフォーマットを用意することです。

テンプレートやフォーマットがあれば、簡単に職務経歴書に書く内容を考えたり、作成したりできます。さらには書式をどうするかに時間を取られることがありません。無料で公開されている職務経歴書などを活用し、簡単に作成できるけれど内容が濃い、採用担当者に刺さる職務経歴書を作成してください。

職務経歴書の簡単な書き方を押さえよう

ここからは4つのポイントをもとに、職務経歴書を簡単に書く方法を押さえていきましょう。

- 伝えたい実績やスキルを書く

- 業務で主に何を成し遂げたのか書く

- 工夫や取り組みを書く

- 失敗を教訓に活かしたことを書く

これら4つのポイントをそれぞれわかりやすく紹介します。

伝えたい実績やスキルを書く

事前準備としてキャリアの整理をあげましたが、同時にどのようなスキルや実績、資格などをもっているかについても整理しておきましょう。

整理したのち、企業が求める人物像とすり合わせをおこない、ご自身が強くアピールしたい実績やスキルなどを書き入れていきましょう。一見、志望する企業の職種や仕事内容に関係がないように思えるものでも、整理していくうちに武器となるアピールに変化することもあります。

たくさん書き入れてもいいですが、最も伝えたいことがぼやけてしまわないようにする必要があります。一番売り込みたい部分や、ここだけは見逃さないでもらいたい情報がきちんと伝わるような書き方も大切です。

業務で主に何を成し遂げたのか書く

今までの職務経験のなかで、どのような業務に携わり、そこで何を成し遂げたかについても、職務経歴書でアピールしていきましょう。

何も成し遂げたことがないと思い、何も書けないと感じるのなら、今までに働いた業務のなかでどのような経験をしたかを思い出してみてください。思い出した経験の数々から、なにか感じることはなかったでしょうか。

嬉しかったり、悔しかったりなど、感情はさまざまだと思います。そしてその感情をもとに次に行動したことがあれば、それらを書き加えていくといいでしょう。

このように一つのことを深堀りしていくことで、大きな結果につながらなくとも、確実に何かを成し遂げている結果へとつながっていくでしょう。

工夫や取り組みを書く

結果だけを書き連ねるのではなく、結果が導き出された過程をアピールすることも、職務経歴書の大切なポイントです。職務経歴書でアピールをすることがないとか、書くことがないと悩まれている人は、とくにどのような工夫をしていたか、結果どうなったかなどの過程を積極的に書き込んでみましょう。

工夫を重ねて失敗したとしても、そこから見えてきた問題点やさらなる改善方法、問題を解決するために動いたことなども、すべて評価につながる可能性があります。工夫や取り組みをしてきたことも自分の強みであると思い、ぜひアピールしてください。

工夫や取り組みについてアピールする場合は、他の項目よりもよりいっそう5W1H(だれがいつどこで、なにをなぜどうした)を意識するようにしてみましょう。

失敗を教訓に活かしたことを書く

業務を行なうなかで、うまくいかないことも何度もあったことでしょう。しかしその問題点や失敗したことをそのままにせず、そこから何を考え、何を得たのかのような「生かされた教訓」を書くこともオススメです。

ただ業務をこなすだけの人材ではないことがアピールできるメリットもありますし、失敗しても乗り越えていける強さをアピールできます。

先輩や同僚からのアドバイスなどをもとに、おこなった実績や過程も盛り込んでみてもいいでしょう。逆に後輩などへのアドバイスで改善したことなどがあれば、そのあたりも上手に盛り込んでください。

ここでも5W1Hを意識して、教訓から生かされたできごとを書いてみてください。

まとめ

職務経歴書は上手に書くことも大切ですが、いかに簡単に簡潔に、あなた自身の強みをアピールできるものとして完成させるかも重要です。そのためにも余計な手間を省けるテンプレートなどを使って、作業量を軽減することもときには必要になるでしょう。

大切なことは、書きはじめる前の準備に力を入れることです。必要となるキャリアの整理や、過去に得た知識や経験、実績やスキルなどを把握しておくことで、志望する企業が求める人材と自分との共通点がはっきりと見えてくるでしょう。

過去を振り返りながら一つひとつを深堀りしていくことで、あなたの強みをアピールできる職務経歴書が完成するはずです。

最後のチェックポイント

- 職務経歴書は書きはじめる前の事前準備が重要

- キャリアの整理など、過去の経験や実績をまとめる

- 企業側が求める人物像をチェックしてミスマッチを減らす

- テンプレートやフォーマットを作り、さらに作業を簡単に

- ただ書き連ねるのではなく、何を強みにするのかを明確にする

職務経歴書に退職理由を書くことは必須ではありません。「一身上の都合により退職」といった定型文がいくつかありますので、これらを挟み、次の職歴を記載すれば十分です。ただし、より具体的に退職理由を記載した方が良い場合もあります。とはいえ、あまりネガティブな内容を書くことは望ましくありません。以下では、

- 代表的な「定型文」

- 具体的に退職理由を記載した方が良い典型例

- 理由別の退職理由の例文

をご紹介していきます。この記事を参考にして、より良い職務経歴書を仕上げましょう。

職務経歴書の書き方について悩んでいる方はこちらの記事をご覧ください。書き方のコツや職種別の書き方例、チェックポイント、送り方まで解説しています。

職務経歴書に退職理由は書かないといけないの?

繰り返しになりますが、職務経歴書については、基本的に退職理由を書く必要はありません。ただし、転職回数が多い、離職期間が長いといった、採用担当者にネガティブな印象を与えてしまうような場合は、事情の汲み取れる、納得性のある理由を書くことが望ましいです。

離職期間が長い場合

業務のペースについていけるか、何か隠している理由があるのでは?といった印象を与えてしまいます。2-3ヶ月程度であれば大丈夫ですが、6ヶ月や1年も離職期間があると、その間なにをしていたのか、具体性のある記載が必要でしょう。

<記入例>

- エンジニア職へのジョブチェンジを目指し、プログラミングスクルールに通うため退職

- 父(母)親が病気となり、看病のため退職

転職回数が多い場合

採用担当者に、自社に入社した場合も短期間で辞めてしまうのでは?との疑念を与える可能性が高いです。採用担当者は当然、長く、安定して働いて欲しいと願っています。新しい職場で同じことが起きないか、繰り返されないかといった不安を払拭する、納得性のある記載が必要でしょう。

<記入例>

- 他社より誘いを受け、自身のキャリアアップを図りたく退職

- ●●資格を取得(●●言語を習得)したため、それを活かせる職種へチャレンジしたく退職

大きく分けて3種類

退職理由は大きく分けてこの3つです。

いずれも「定型文」がありますので、自身がどのケースに当たるか確認し、使用すると良いでしょう。

一身上の都合により退職

自己都合による退職の場合に使用します。自ら退職を志願し、会社との労働契約を解除した場合がこれに該当します。退職年月とともに「一身上の都合により退職」と記載しましょう。職務経歴書では最も良く使われるフレーズです。

会社都合により退職

会社側から申し出があり退職した場合に使用します。会社側から労働契約を解除した場合がこれに該当します。典型的な例としては、会社の経営不振や倒産、リストラ(希望退職)、給料の未払いなどです。退職年月とともに「会社都合により退職」と記載しましょう。

契約期間満了により退職

契約社員や派遣社員など、期間に定めのある契約を締結して働いていた場合がこれに該当します。退職年月とともに「契約期間満了により退職」と記載しましょう。なお、契約期間満了よりも前に、退職を申し出た場合は、自己都合による退職の場合にあたりますので、「一身上の都合により退職」と記載するようにしましょう。

職務経歴書ってどう書けばいいの?気を付けたいポイントとは?の疑問に戸惑うこともあるでしょう。様々な分野からみた見本を紹介していますので、職務経歴書の見本と書き方(職種別)気を付けたいポイントの記事も参考にしてみてください。

理由別!退職理由の例文の書き方はこれ

退職の理由別に例文を紹介します。上記「定型文」を記載するのが一般的ですが、何度も入退社を重ねていたり、離職期間が長い場合は、採用側に何か理由があるのでは?と不信感を抱かせてしまい、転職活動が不利になってしまうケースも考えられます。とはいえ間違っても、前の職場や他者のせいにしてはいけません。退職理由をより具体的に書く必要がある場合は、こちらを参考にしてみてください。

人間関係

ポジティブな退職理由にならないため、ストレートには記載せず、上記「定型文」を使うのが良いでしょう。ただし離職期間が長い場合や転職回数が多い場合は、別の理由に置き換えて記載すると良いでしょう。

結婚

- 結婚に伴い配偶者と同居のため退職

- 結婚に伴い配偶者家業手伝いのため退職

体調不良・病気

- 体調不良のため退職。現在は体調も復活し、勤務に支障はありません。

- 病気治療のため退職。現在は完治しており、勤務に支障はありません。

パワハラ

こちらも、ポジティブな退職理由にならないため、ストレートには記載せず、上記「定型文」を使うのが良いでしょう。ただし離職期間が長い場合や転職回数が多い場合は、別の理由に置き換えて記載すると良いでしょう。

スキルアップのため

- 営業職からエンジニア職に挑戦するため退職

- 資格取得のため退職。●年●月<資格名等>を取得(合格)

なお、ネガティブな内容をストレートに伝えるのが良くないだけですので、嘘の退職理由を記載することは望ましくありません。書く本人も抵抗を感じるでしょうし、仮にうまく入社できたとしても、入社後ばれないか気になる、嘘の自分を演出し続けることになるなど、長期的にはマイナスです。視点を変えて、ポジティブな理由になるように工夫し、面接で退職理由について聞かれた際にも、齟齬が生じないように考慮して記載することをおすすめします。

職務経歴書の事前準備や作成方法のポイントなど紹介しています。こちらの職務経歴書を簡単に作成できる書き方はこれ!の記事を確認し、より良い職務経歴書を書けるようにしましょう。

まとめ

職務経歴書は、これまで自身が積み重ねてきたキャリアを見せるためのものです。そのため退職理由は、「定型文」を記載すれば基本的には問題ありません。ただし、離職期間が長い場合や転職回数が多い場合は、採用担当者にネガティブに捉えられてしまう可能性がありますので、例文を参考に少し具体的に記載することをお勧めします。また、資格取得など、退職理由が自身のアピールにつながる場合も、具体的に記載しても良いでしょう。

最後のチェックポイント

- 退職理由は「定型文」を記載すれば基本的に問題なし

- 「定型文」に当てはまる場合はそれを利用

- 離職期間が長い場合や転職回数が多い場合は具体的に記載

- ネガティブな内容は避けポジティブな理由に

- 嘘の理由は書かないこと

- スキルアップなどの場合はあえて記入しアピール

また書類選考に落ちた。そんな方は、自己PRがただの「自己紹介」になってしまっていませんか?

企業の採用担当者は、「あなたがどんな能力を持っているのか」「どの程度のやる気があるか」を自己PRによって判断しています。魅力的な自己PRが書けなければ、書類選考を通ることはできません。

裏を返せば、採用担当者に“刺さる”自己PRが書ければ、経歴や資格欄が寂しくても採用担当の目に留まることができるということです。

この記事では、自己PRの考え方、書き方のテクニックを学ぶことができます。「そもそもアピールできることがない」「文章を考えることが難しい」という方も、考え方の3ステップを実践することで、簡単に魅力的な内容に仕上げることが可能です。

後半では、職種別の自己PR例文を紹介しています。

※この記事は、年間数百通の履歴書・職務経歴書に目を通してきた筆者が、採用担当者としての視点を踏まえて書いています。 履歴書の書き方全般がわからない方には、以下記事をオススメします。

職務経歴書の書き方について悩んでいる方はこちらの記事をご覧ください。書き方のコツや職種別の書き方例、チェックポイント、送り方まで解説しています。

自己PRとは

自己PRとは企業に対して自分を「アピールする=売り込む」ためのものです。あなたが企業にとって魅力的であるかどうかを判断してもらうためには、自己紹介にならないように注意しましょう。

今までに何をしてきたのか、企業のために何ができるのか。最終的には企業に貢献するためにどうしていきたいのか。自己分析し、明確に盛り込むことが大切です。

自己PRの考え方3ステップ

はじめから文章を書こうと思うと気が重いですよね。自己PR作成に取り組む前に、まずは自分自身と応募先企業の分析をしてみましょう。

分析といっても、難しく考える必要はありません。次の3ステップを、付箋やメモ帳などに書き込みながら実践してみてください。(実際に書きながら読むことをオススメします)

この方法であれば、未経験の職種にチャレンジする際にも効果的な自己PRを考えることができます。

ステップ1.これまでの経験や実績をリストアップする

転職の場合は、これまで経験してきた業務内容をリストアップしましょう。「実績なんてないよ」という方は、学生時代の経験や趣味などでも問題ありません。

それらの実績の中で、「これは印象に残っているな」と感じるものをいくつかピックアップしてみましょう。特に良いのは、困難な状況を乗り越えたエピソードです。

同時に「得意なこと」や「苦手なこと」を思いつくかもしれません。こちらも書き出していきましょう。

ステップ2.応募企業の職種で必要な能力は何か考える

応募する企業で担当するのはどんな仕事ですか?職種を研究してみましょう。例えば営業職なら、コミュニケーション能力、根気強さ、企画力など。事務職なら、正確な作業やExcel・Wordなどのツールの使用経験がアピールできます。

「どんな仕事を任されることになるのか」、そして、「その仕事にはどのような能力が必要になるのか」という順序で考えて書き出してみましょう。

ステップ3.自分と応募職種の重なる部分を探す

ステップ1とステップ2で洗い出した項目を並べて、共通する部分や活かせそうなものがないか探してみましょう。

未経験の業務については、視野を広げて似たような経験が無いか探してみましょう。

例えば未経験から営業職にチャレンジする場合は接客のアルバイト経験、事務職ならサークル活動の事務処理など。「未経験でもチャレンジしたい」と考えるからには、ご自身の中にそれを「やりたい」と思うきっかけとなった経験があるはずです。それを探してみましょう。

うまくできましたでしょうか?例を見ながら解説していきます。

ステップ1の例文:これまでの経験や実績

- 学生時代の学園祭協賛企業集めの経験

- 良い返事をもらえず大変だった

- 初めて1社獲得できたときの喜び

- 営業の仕事はやりがいがありそう

- 自分の強みは、あきらめない「粘り強さ」かも

- 地元に根付いた企業に的を絞ってアプローチした

- 協賛することで得られるメリットも説明した

ステップ2の例文:応募企業の職種で必要な能力

- 企業様向けの提案=コミュニケーション能力

- 提案先企業のリストアップ=戦略的に考える力

- 商品アピールのための企画=市場研究する力

- 営業経験者を優遇します=営業経験

ステップ3の例文.自分と応募職種の重なる部分を探す

- コミュニケーション能力=協賛企業開拓の経験

- 戦略的に考える力=優先順位を決めてアプローチした経験

- 市場研究する力=?

- 営業経験=協賛企業開拓の経験

この場合、学生時代とはいえ「企業に企画を売り込んだ」という経験があります。これも立派な法人営業経験です。コミュニケーション能力としても評価されるでしょう。募集要項には「営業経験者優遇」とありますが、十分に活躍できるポテンシャルがありそうです。自分自身で考えてアプローチ先企業の絞り込みをしたことも、戦略的な思考ができる点でポイントが高いと考えられます。

この例では「市場研究する力」の部分で弱いかもしれませんが、未経験という点を考えればアピール材料として充分ではないでしょうか。

ここまで、できましたでしょうか?次のパートでは、実際に文章を書いてみましょう。

自己PRのまとめ方

前のパートで考えた内容を文章にまとめましょう。「経験」「実績」「業務に活かせること」という順序で書くと読みやすい文章になります。

まずは、文字数など気にせず書いてみましょう。はじめから完成形を目指さず、とにかく文章にしてみることが重要です。書いているうちに、自分自身の実績や強みが整理され、面接で話す際にも役立ちます。 先ほどの例をもとに文章案を書いてみます。

学生時代、学園祭への協賛企業を集めるため、電話や飛び込みでアプローチした経験があります。

なかなか獲得できずに苦労しましたが、やっとの思いで協賛いただけたときの喜びがとても大きかったことを覚えています。多数の企業様の中から企画に興味のある企業を探すため、まずはアプローチ先の絞り込みを行いました。卒業生が多数働いている企業なら、「母校の応援をしよう」という想いも強いのではないかと考え、優先的に連絡を取ることにしました。企画の紹介をする際にも、協賛する場合のメリット(パンフレットやポスターへの掲載)を具体的に伝えることを心がけていました。

この経験から「将来は営業職として働きたい」という想いを抱くようになりました。

私の強みは「粘り強さ」だと考えています。貴社においても強みを活かし、お客様と商品を結びつけるため、お役に立ちたいと考えています。

文章としてはまとまっていると思いますが、若干読みにくいですよね。

そこで、箇条書きのテクニックを使います。箇条書きは、読み手が理解しやすいだけでなく、情報を整理しながら書けるというメリットもあります。1つの見出しに対し、5~6行(150文字)程度までで文章をまとめると、テンポよく書き進められます。

先ほどの文章案には、いくつかの要素が含まれていました。これらを分解して見出しを付けて書いてみましょう。文章案をパート分けしてみます。今回は「粘り強さ」「効率的なアプローチ」「お客様視点」の3つに分解します。

エピソードがあると効果的なので、以下のように導入文を付けるのもおすすめです。

学生時代、学園祭への協賛企業を集めるため、電話や飛び込みでアプローチした経験があります。やっとの思いで協賛いただけたときの喜びがとても大きく、「将来は営業職として働きたい」と考えるきっかけになりました。この経験から得た強みを活かして貢献したいと考えております。

【粘り強さ】

協賛企業開拓において、断られてもくじけず、粘り強くアプローチしました。個人で3社獲得することができたのは、この諦めない姿勢によるものです。【効率的なアプローチ】

興味を持っていただけそうな企業を効率的に探すため、アプローチ先の絞り込みを行いました。卒業生が働いている企業に優先的に連絡を取ったことで、早期の獲得につながりました。【お客様視点】

提案の際には、協賛する場合のメリットを具体的に伝えることを心がけていました。パンフレットへの掲載以外に、クーポンを配布できることも伝えたことで、前向きにご検討いただくことができました。

強みの項目は、優先度の高い順に書きましょう。ここでの優先順位は、自分自身のアピールしたいポイントではなく、応募する企業が何を重視しているかを考えて決めましょう。ここではオーソドックスに「粘り強さ」を最初に書きましたが、IT企業など効率重視の企業には「効率的なアプローチ」を、お客様を大切にしていることが感じられる企業に応募する際は「お客様視点」を先に書いたほうが良い反応が得られそうです。

職務経歴書のサイズによって短く書かざるを得ない場合は、優先順位の低いものから削りましょう。やむを得ず削った項目も無駄にはなりません。面接のときに話すネタとして取っておきましょう。

面接対策のときには、面接で志望動機を伝えるときのコツもチェックしてみてください。

自己PRの書き方のポイント

文章をさらに強化するポイントとして、以下3つを押さえておきましょう。

- 資格・スキルをアピールする

- 情報に一貫性を持たせる

- 文字数に気を付ける

資格・スキルをアピールする

応募する企業に貢献できることをアピールする際に有効なもののひとつに、資格やスキルがあります。これを使わない手はないので、自己PRに盛り込み上手にアピールしていきましょう。

持っている資格があれば、実務経験がなくても必ず記入することをオススメします。「資格を取れるほど勉強した」という証明になるため、「目標に向かって努力できる人」であることをさりげなくアピールできます。

資格がない場合は、自己分析から見えてきたご自身の経験や実績、成功体験などのなかからスキルに繋がりそうなものを見つけ出してください。例えばプログラミングやExcelスキルなど、応募する職務によっては強力な武器になります。伝える際に重要なのは、具体的な例を出すこと。プログラミングであれば「Webサイトを一人で作れます」、Excelなら「VLOOKUP関数、SUMIF関数が使えます」など、読み手のイメージしやすさも考慮しましょう。

ただし資格にせよスキルにせよ、応募する企業や職種に関連するものであることが重要です。資格やスキルであれば何を書いてもいいわけではありません。

履歴書の資格欄への記載方法については履歴書の免許/資格欄への書き方をご覧ください。

情報に一貫性を持たせる

自己PRの内容は一貫性があることも大切です。培ってきた経験や強みや志望動機、そこからアピールポイントへつながる一連の流れが完成していて、一貫性があるかどうかは大きなポイントとなります。一度書いたものは繰り返し読み、矛盾点がないかどうかも確認しておきましょう。

情報に一貫性がないと、どのような素晴らしいスキルや実績、成功体験などがあっても説得力を欠いてしまいます。矛盾点が見つかれば、書かれていることすべてに違和感を持たれてしまう可能性もあります。

一貫性を持たせるためには、何よりも「自分自身の経験をもとに書く」ということが重要です。自分の経験を前述の3ステップに当てはめて書くことで、エピソードと自己PRが強く結びつき、ゆるぎないものになります。本で読んだことや他人の体験をもとにすると、必ず矛盾が生まれます。何よりも、採用担当者が「読みたい」と思えるような面白い文章になりません。自己PRには、必ずあなた自身のことを書いてください。

自己PRの文字数に気をつける

「文字数」も、自己PRでは重要なポイントです。長文で思いの丈を綴った文字数が多い自己PR文は読みにくく、採用担当者が読むことを敬遠してしまうかもしれません。

長すぎる文章は、最も伝えたいことがぼやけて伝わりません。自己PRの文字数の目安は約300~400文字程度です。前述のように、見出し+本文の箇条書きスタイルでスッキリとまとめましょう。

もし企業側から文字数の指定があった場合は、できるだけ制限文字数以内にしてください。指定されたとおりに書けないと、「募集要項をしっかり読んでくれたのだろうか?」という余計な心配を与えてしまいます。文字数が少なすぎてもよい印象を与えませんので注意してください。 書類に書ききれないことは、面接の場で直接伝えましょう。

転職が多い場合の書き方のポイント

転職回数が多いと「入社しても続かないのでは」という懸念を持たれがちです。転職した動機や、転職した業種・職種が大きく異なり一貫性が無い場合、さらにすぐに辞めてしまうのではという懸念が広がります。

- 転職理由を明確にする

- 前向きな表現に言い換える

これら2つのポイント押さえ、転職回数が多い場合の自己PRの書き方をみていきましょう。

転職理由を明確にする

転職回数が多い場合、できる限り転職した理由を明確に伝えることが大切です。もちろん伝えにくい内容の場合は別ですが、契約満了などのケースで転職している場合などは、正当な理由となりますので、むしろきちんと伝えるほうが好印象です。

転職理由が伝えにくい場合、少しでもよく見られたいと嘘の理由を書いてしまう人もいますが、このようなことは極力避けてください。ただし、人間関係や体調不良などによる退職の場合、それを正直に記載すると「受かりにくい」職務経歴書になってしまうことは避けられません。

こんな方にオススメなのは、人間関係や体調不良という大きな要因以外の理由に目を向けるということです。多くの場合、退職理由は一つだけではないはずです。「異業種にチャレンジしたくなった」など前向きな理由があれば、それをクローズアップして伝えることをオススメします。

やむを得ず伝えにくい理由しかない場合には、そこから自分なりに考えた反省点を盛り込むことで、印象を損ねることを避ける努力をしましょう。企業側としては「長く続けてもらいたい」という希望を持っています。「この人なら大丈夫そうだな」と納得させられれば問題ありません。

前向きな表現に言い換える

自己PRだけに限らず、就職活動の際になんらかの理由で不利になると思われることは、できる限りポジティブで前向きな表現に変換することが基本です。マイナスワード、ネガティブにつながるような言葉は極力避け、失敗を乗り越えられる力強さや、前向きな姿勢をアピールしていきましょう。

たとえば転職回数が多い場合は、多くの経験を積んでいることがアピールできます。転職回数が多いことを悪いことと捉えネガティブにならず、「今までの経験があるからこそ今の自分があって、その経験がここで生かせるのだ」と力強くアピールすれば、ポジティブな印象を与えられます。

自己PRに書かない方がいいことは?

ネガティブワードや、明らかに採用に不利な影響を受けそうなことなど、自己PRに書かないほうがいいとされることはいくつかあります。これら以外にも志望する企業や直接仕事と関係がないことは書かないでおきましょう。

直接仕事と関係ないことは書かない

アピールしたいことが多いあまりに、応募先の企業や仕事内容とは明らかに関係のない話題を自己PRに盛り込むことは避けましょう。

また抽象的な表現も多用してしまうと、仕事内容とどう関係するのがわかりにくく、あまりよい印象を与えられない可能性も出てきます。例えば「コミュニケーション能力がある」ということを伝えたい場合は、その根拠となるエピソードを添えることを心がけましょう。

企業側が自己PRのなかから見つけたいのは、仕事の中身に関することです。曖昧な表現や、仕事につながらないアピールは、「アピールすることがないのではないか」と思われかねません。

仕事内容に関係ないことは書かず、きちんと一貫性のある文章に仕上げましょう。

これで悩まない!自己PR例文(職種・性格別)

自己PRに書けるような実績やスキルがないと悩んではいませんか? 自己PRでアピールできるポイントはスキルや実績だけではありません。あなたがどのような人間性であるか、どのような長所があるかも重要な役割を果たします。

前述の3ステップを実践し、あなたの長所や人間性から、企業へアピールできる強みを見つけ出しましょう。それらを踏まえて、代表的な職種別で使える自己PRの例文をご紹介します。

職種別では

同じ内容で自分の性格や長所などをアピールするにしても、職種によってはアピールポイントや、アプローチのやり方が異なります。

この中にご自身が目指す職種がない場合には、性質の近いものを当てはめて考えてみてください。

- 事務

- 製造

- 営業

- 接客

- 医療事務

- 看護師

- マネジメント系

事務での例文

・「正確性」や「責任感」をアピールする例文

【丁寧な確認作業で、正確性の高い業務を行います】

学生時代のアルバイトで2年間在庫管理をしていましたが、在庫数の入力ミスは一度もありませんでした。常に仕事に強い責任感をもち、ミスは許されないと考え、ダブルチェックやチェックリストを用いて、ミスを発見しやすい仕組みも取り入れました。このときの経験を生かし、正確性の高い業務を行います。

・「気配りができる」や「協調性」をアピールする例文

【周囲への気配りを意識し、業務の効率化をアップします】

アルバイトでのスタッフ管理や、サークルの後輩指導などから、ムダなく効率よく仕事を進めるためにはどうすればいいかを学びました。周囲の状況を把握し、作業の優先順位をつければ、効率よく業務を進められます。業務の効率化を実現するために、周囲への気配りと相手の立場に立って考えることで業務の効率化を提供します。

・「チームワーク」や「気配りができる」をアピールする例文

【チームワークを重視し、効率良く業務を行います】

学生時代に後輩の面倒をみていくなか、必要なことは現状をしっかりと把握し、チームワークを大切にすることで、問題解決への道は拓けると学習しました。コミュニケーションを十分に取ることで、相手の立場や状況も理解できます。その結果チームワークがよくなり、業務をスムーズに行えます。

製造での例文

・「協調性」をアピールする例文

【周囲の言葉に耳を傾け、業務の問題点を改善します】

アルバイトでライン作業に従事していたとき、トラブルが多発し、進捗がかなり遅れるトラブルに直面。担当のメンバーと丁寧に話し合いを繰り返し、みんなで問題点を洗い出しました。その結果見えてきた問題点を検討し、問題解決へのアドバイスを行なった結果、トラブルは激減し、信頼しあえる関係性を築きチームワークもよくなりました。

・「真面目な性格」や「コツコツ」「正確性」をアピールする例文

【地道な作業もコツコツと確実に行います】

もともと真面目な性格と言われることもあり、与えられた仕事には常に責任感をもって向き合ってきました。周りがやりたがらない細かな作業もコツコツと確実にこなし、正確な作業ができると評価されてきました。作業効率をアップするためには、作業環境を整えることも大切だと考えていますので、常に職場環境の整理整頓を心がけ、維持することにも力を注いでいければと思います。

・「体力/忍耐力」をアピールする例文

【細かな作業も丁寧に最後までやり通します】

子どもの頃からそろばんを習っており、今年で16年目を迎えました。やり続けるなかで、大変でも諦めない力や強さを習得しました。難しい問題も諦めず努力し習得できた経験は、試行錯誤を繰り返し、少しでもよいものを作ろうとコツコツと作りあげる製造業でいかせると思います。この粘り強さで、貴社の製品をさらに発展させられるよう頑張りたいです。

営業での例文

・「体力/忍耐力」をアピールする例文

【陸上部で培った体力と忍耐力で、諦めず顧客獲得に励みます】

学生時代に陸上部に所属し、コツコツと苦しい練習を乗り越えて結果へと導くための努力を行ってきました。そのため体力と忍耐力・精神力には自信があり、営業先で門前払いされたとしても、何度でも挑戦する自信もあります。今までに積み上げてきた経験で、お客様の喜ぶことは何かを常に考え、諦めず行動することが大切な営業職で生かせると考えております。

・「協調性」「気配りができる」をアピールする例文

【相手に合わせたコミュニケーションで、顧客との信頼関係を構築】

飲食店でのアルバイトでは、相手の状況を考えその人に一番あうコミュニケーションを取り、お客様への満足度をアップさせました。相手の状況に応じてコミュニケーションを変化させてきた経験は、お客様との信頼関係構築にもつながり、営業職としても生かせる経験ではないかと考えます。

・「チームワーク」「責任感」をアピールする例文

【チームメイトそれぞれのポテンシャルを高め、業務を遂行します】

大学時代のイベント運営で、さまざまな部門のリーダーの話を聞き、とりまとめるリーダーを任されたことがあります。そのとき意識したことは、各部門の魅力を最大限に引き出すことでした。イベントの目的や趣旨を丁寧に話し、実現するために自分たちで行動してもらうようサポートに徹することで、トラブルも減り、イベント当日は問題なく進行できました。

接客での例文

・「真面目な性格」「チームワーク」をアピールする例文

【チーム一丸となってお客様の笑顔を引き出します】

お話ししたことがある人の顔と名前を覚えることが得意なため、お客様のお名前や好みをデータ化し、他のスタッフとも共有するように努めていました。お好みや以前購入したものの情報を共有することで、お客様の望む商品を的確にご案内できるようになります。お客様のために入手した情報も、共有することで売上げアップにもつながりました。

・「コツコツ」「責任感」をアピールする例文

【常に情報をアップデートし、商品の魅力を伝えます】

自分の担当売り場の商品に関する情報は、常に先取りして情報収集しまとめるようにしています。お客様に気持ちよく購入してもらいたい。そのためには最善のアドバイスができるよう、日頃からアンテナを貼ることが重要です。地道に情報収集をすることが得意なので、販売促進にも貢献していけると信じております。

・「協調性」「気配りができる」をアピールする例文

【ひとりでは成し遂げられない目標も、協力しあって目標達成を目指します】

販売において売上目標を達成するためには、周囲との協力が必要不可欠です。そのためには周囲の状況を確認しながら、自分の役割やするべきことを考えるように意識しています。手の回っていない人がいればできる限りのサポートをし、自分が困ったときも早めに協力を要請することがよい結果につながりました。

医療事務での例文

・「真面目な性格」「正確性」をアピールする例文

【独学で習得した知識とスキルを実務経験にいかします】

学生時代からExcelが得意で、独学でコツコツと勉強を続けてきました。合間にタイピングソフトで入力の練習もおこない、1分間に60~65文字を間違いなく入力できます。現在は医療事務技能審査の資格取得を目指し勉強中です。独学で身につけたスキルを実務経験で生かし、御院の発展に貢献したいと思います。

・「協調性」「気配りができる」をアピールする例文

【人と人のコミュニケーションで、よりよい人間関係を目指します】

人と話すことが得意で、相手を笑顔にすることが大好きで得意です。何気ない会話のなかから信頼関係を築き、お客様から気軽に声をかけてもらえることもあります。このような強みをいかし、貴院でもコミュニケーションを円滑にし、来院される患者様や職場の仲間とよい人間関係を築いていけるよう努めたいと考えております。

・「責任感」「協調性」をアピールする例文

【責任感をもって仕事をし、周囲と助け合い効率化を行います】

仕事においてミスを最小限に抑えることは、1人ですべてを背負わないことだと考えています。仕事に責任感を持って、周囲の状況を見渡し、困っている人がいないか、自分の作業にミスはないかなど常に確認を怠らないよう意識しています。後輩にも、頼ることも仕事に向き合うために大切なことだと指導してきました。全員が同様に責任感をもつことで業務のミスやトラブルが減り、効率アップできると思います。

看護師での例文

・「体力/忍耐力」をアピールする例文

【体力には自信があります。笑顔で患者さんに接するために体力づくりは欠かせません】

学生時代から続けているバレーボールを今でも継続しています。長きに渡り培ってきたおかげで体力には自信があります。患者さんのお世話が厳しいときでも、体力があることで乗り切れたことは何度もありました。常に笑顔で患者さんに対応できるよう、これからも体力づくりを意識し、貴院で活躍できるよう貢献していきたいと思っております。

・「コツコツ」「真面目な性格」をアピールする例文

【こまめな情報のアップデートで、患者さんの不安を取り除けるよう努力します】

私はコツコツと学ぶことが得意なため、日々進化する医療の現場で少しでも役立てられるうよう、普段から情報収集と勉強を怠らないように意識しています。学ぶことが好きなので、勉強することが苦にならないことは私の強みです。少しでも患者様のお気持ちに寄り添えるよう、専門分野を広げ、さまざまなことに対応できるよう実務経験を積んでいきたいと考えております。

・「正確性」「責任感」をアピールする例文

【責任感をもち、ミスを減らすための指導をおこないます】

看護の仕事は患者さまの命を預かる仕事のため、責任感を持って努めたいと考えております。ミスを起こさないためにはカルテなどの情報を正確に読み取り、わからないことはすぐに確認するよう意識しています。質問や確認がしやすい環境を整える努力もしてきました。その結果、新人の看護師にも情報や伝達の大切さを理解してもらえ、繰り返される些細なミスが減少したこともあります。

マネジメント系での例文

・「真面目な性格」「コツコツ」をアピールする例文

【チェックリストと個人を伸ばすサポート力で結果を出します】

学習塾講師のアルバイトをしていたとき、生徒の目標設定を早めに行い、その目標に向けマネジメントを行いました。ゴールから逆算し、やることをまとめた「チェックリスト」を作成。生徒自身が自ら学ぶ環境をアドバイスし、徹底したサポートをおこなったことで、見事第一志望に合格できました。諦めず根気強く最善を尽くせた経験は、マネジメント力として今後も仕事に生かせると考えています。

・「協調性」「真面目な性格」をアピールする例文

【個人差を個性と考え、それぞれにあったサポートで売上げアップ】

アルバイト先で販売促進キャンペーンがおこなわれた際、リーダーとして8人の新人スタッフをまとめる役職に就きました。同じ新人でも能力差が激しく、個々の能力にあった課題を話し合いながら決定していくことで、30チーム中最下位と言われていたところ、第4位という結果を出せました。派手なことはせず個人を見てサポートしたことが結果につながったと思います。

・「気配りができる」「チームワーク」をアピールする例文

【個々に適したサポートとディスカッションでチームワークを強化。結果前年費120%の売上を達成】

後輩を育成するときに心がけたことは、モチベーションの維持と、個人の特徴や強みを生かせるサポートでした。コツコツと地道にディスカッションを重ね、個人に沿ったサポートをすることで、仲間同士で助け合い、伸ばし合うようになりました。結果チームワークもよくなり、2年連続で売上前年比120%を達成できました。

まとめ

よい自己PRは書けましたか?

今までの経験などを踏まえ、自己分析を徹底的に行えば、何も書くことがないと思っていた自己PRの文章も、個性的で魅力あふれるものになるはずです。大切なのは、採用担当者から「仕事を任せられそう」「一緒に働きたい」と思ってもらうこと。それを踏まえて、自信を持って自分自身を売り込んでください。

書類の書き方を見直したい場合には、以下の記事がオススメです。

最後のチェックポイント

- 自己PRとは自己紹介ではなく自分を売り込むアピール

- 自己PRの考え方3ステップで自分の魅力を再発見する

- 箇条書きの見出しをつけ、読みやすさを意識する

- 持っている資格やスキル・経験は惜しみなくアピールを

- 自己PRの内容に矛盾はないか、一貫性をもたせよう

- 長文は読みにくいので、文字数は400字程度まで

- 仕事や業務に関係ないことは書かない

- 希望する職種や性格によってアピールのやり方は異なる