確定申告とは?対象者・やり方など初心者にもわかりやすく解説

はじめに

- 確定申告は、個人が一定期間内の収入や支出を報告し、正確な税額を計算して納税する手続き

- 申告納税制度を採用しているため、収入を得た本人が自ら申告する

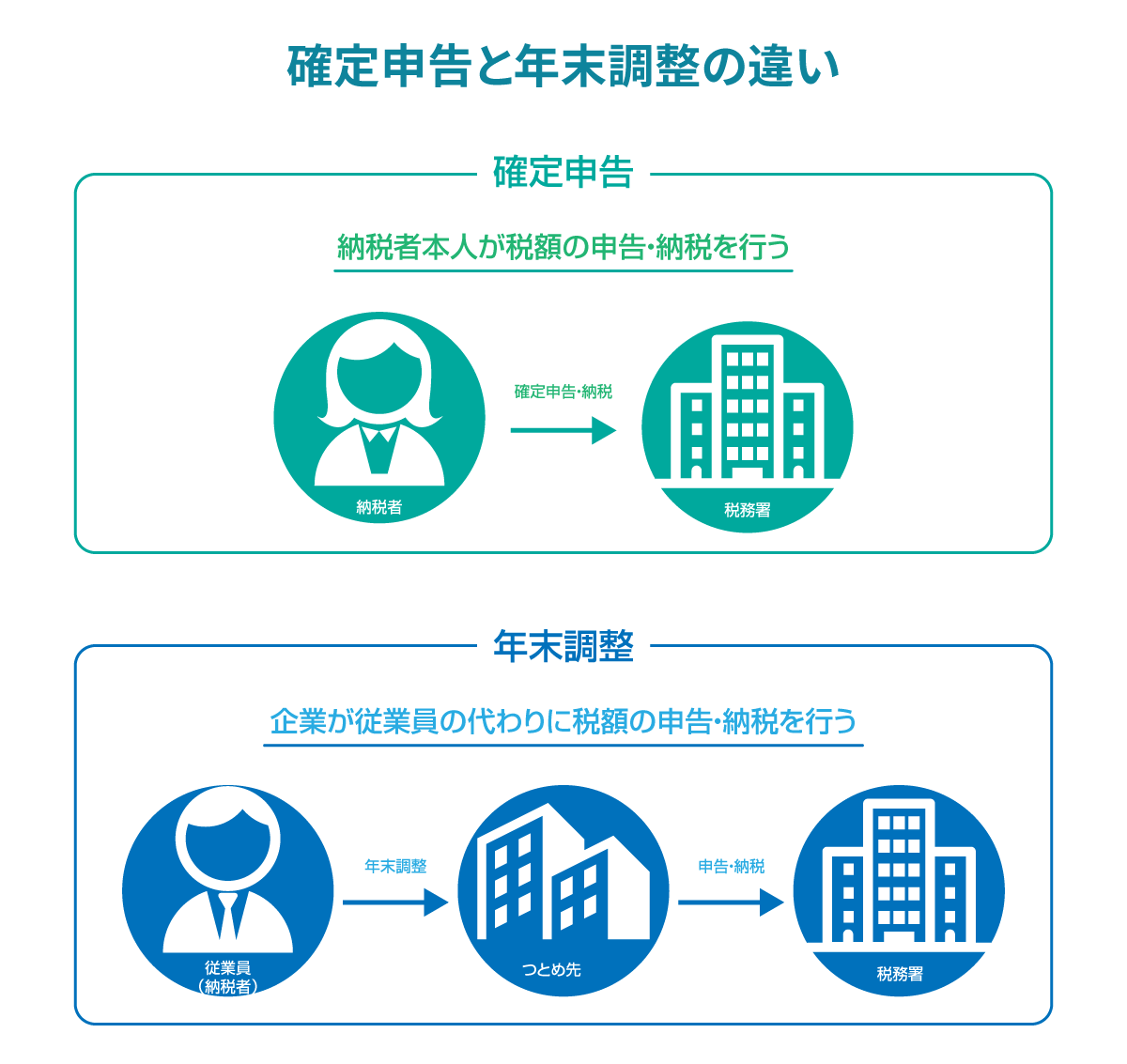

- 確定申告と年末調整はいずれも税金の計算と納付を目的とし、確定申告は個人が行い、年末調整は雇用企業が行う

- 確定申告には、青色申告と白色申告があり、控除内容や提出書類の形式が異なる

- 確定申告でしか受けられない控除もあり、還付金の受け取りや節税対策ができる

確定申告は、一般的に会社員には関わりが少ないと思われがちですが、医療費控除や住宅控除・退職金など確定申告でしか申請できない項目もあります。事業主だけでなく、普段から確定申告に慣れていない会社員の方々にもわかりやすいように、確定申告の概要と手続きについて解説します。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入を自分で集計し、それに基づいて税額を計算し申告する手続きです。

確定申告が必要な理由

日本では所得税法に基づき申告納税制度を採用しているため、収入を得た本人自身で申告する必要があります。納税は国民の義務であり、一人ひとりが正しく納税することが求められています。

また、市県民税(住民税)は、年末調整や確定申告で算出された所得金額を基準に算出されるため、正しい年末調整や確定申告が必要です。

確定申告の期間

確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの収入について、翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告と納税を行います。開始日や終了日が土日や祝日の場合は、翌平日に変更されます。期間内に納付が困難な場合は猶予制度もあるため、税務署に相談しましょう。

2025年の確定申告期間は、2025年2月17日(月)~3月17日(月)となります。

確定申告の基本:収入と所得とは

確定申告では「収入」と「所得」を正しく理解することが重要です。

- 収入:1年間に受け取った現金や経済的価値のある権利や物のこと

(給与所得者は給与・賞与など)

- 所得:収入から経費を引いた金額のこと

(給与所得者は給与所得控除を引いた金額)

所得税の対象となるのは、この「所得」になります。

確定申告が必要なのにしないとペナルティがある

申告期限をすぎると、本来の税金(本税)に加えて無申告加算税や延滞税が科されます。とくに延滞税は、最大で税額の8.7%と非常に重いので注意が必要です。

参考:国税庁|納税に関する総合案内

確定申告と年末調整の違い

確定申告と年末調整は、どちらも所得税の計算と納税を目的としていますが、実施する担当者や控除内容が異なります。

年末調整は雇用企業が実施

年末調整は、雇用企業から給与を支給されている会社員・アルバイトやパート従業員に代わって雇用企業側が実施します。毎年11月~12月頃に必要書類を雇用企業に提出することで、本来納めるべき所得税の計算が行われ、毎月源泉徴収された所得税額の合計と比較し、還付もしくは徴収が行われます。

| 確定申告 | 年末調整 | |

|---|---|---|

| 実施者 | 納税者本人 | 給与支給企業(雇用主) |

| 対象者 | すべての国民 | 給与所得者 |

| 対象所得 | その年の1月1日~12月31日の間に発生した所得 | その年の1月1日~12月31日の間に発生した給与所得 |

| 申告期間 | 翌年の2月16日から3月15日 | 給与所得者は、その年の11月~12月頃、必要書類を企業に提出 (企業は翌年1月31日までに税務署に申告書を提出) |

| 対象控除 | 全ての控除 | 以下4つ以外の控除 1.医療費控除 2.雑損控除 3.寄附金控除 4.初年度の住宅控除 |

- 年末調整で控除できる内容

基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・社会保険料控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除

※上記以外の控除は、確定申告が必要

確定申告の種類

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があり、それぞれ異なる特徴とメリットがあります。継続的に事業を営んでいるなら青色申告が、経理に不慣れだったり一時的に確定申告が必要になったりした場合は、簡単に申告できる白色申告がおススメです。

青色申告

青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得等のある方が対象です。青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除を受けられるほか、以下表のように多くの税法上のメリットがあります。手続きは、規定日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の税務署長宛に提出し認可を受けます。

提出方法は税務署へ直接持参、郵送、電子申告(e-Tax)があり、複式簿記の採用・優良な電子帳簿の保存、または、e-Taxによる申告で、最大65万円の特別控除を受けることが可能です。

簡易な帳簿記載では、10万円の青色申告特別控除のみ適応されます。

参考:国税庁|はじめてみませんか︖青色申告

| 青色申告で受けられる控除・節税対策 |

|---|

| 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる |

| 最大3年の事業損失(赤字)の繰越ができる |

| 減価償却費の特例が使える |

| 貸倒引当金の計上ができる |

| 青色事業専従者給与を計上できる |

引用:国税庁|65 万円の青色申告特別控除

白色申告

白色申告は、会計の知識が少なく経理に不慣れな方や一時的に申告が必要な場合に適しています。

青色申告のように特別控除はありませんが、簡単な帳票作成(単式簿記)で対応できることがメリットです。

1年間に生じた収入と必要経費など日々の取引の概要を記帳し、確定申告書と仕訳内訳書等の提出で申告が可能です。

- 記帳内容

売上などの収入金額・仕入や経費に関する金額・取引の年月日・売上先や仕入先・相手方の名称等がわかるもの

参考:国税庁|No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度

確定申告が必要な人

確定申告は特定の条件を満たす人が行う必要があります。年収や所得の額によって申告義務が発生するため、以下のケースに当てはまる人は注意が必要です。

年収2,000万以上の会社員

法律により、年収が2,000万円を超える会社員は確定申告が必要です。この理由の一つとして、給与所得や役員報酬のほかに、資産からの収入など多方面にわたる収入を含む可能性があり、年末調整だけでは税額が正確に計算されないことがあげられます。

参考:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

年末調整をした他に副業で20万円以上の所得金額がある

主職の年末調整のみではカバーできない副業の所得金額が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。確定申告の際に、源泉徴収票の内容を転記する必要があるため保管しておきましょう。

個人事業主やフリーランスで所得が48万円を超える

所得が48万円を超える個人事業主やフリーランスは確定申告を行う必要があります。反対に、所得が48万円以下であれば、基礎控除の48万円を差し引くだけで「課税される所得金額」がゼロになり、確定申告は必要ありません。

参考:国税庁|所得税のしくみ

年金収入が400万円を超える

年金収入が400万円を超える場合、公的年金等の雑所得の金額から、その他の所得控除を差し引いても所得が残るため確定申告が必要となります。

参考:国税庁|確定申告が必要な方

年金収入以外に20万円を超える所得がある

年金受給者が給与所得や配当所得など、年金収入以外に20万円を超える所得がある場合も、確定申告が必要です。年金所得者に係る確定申告不要制度の適用外になるためです。

参考:国税庁|No.2020 確定申告

確定申告をした方がよい人(還付金を受けとれる)

確定申告は、適切に行うことで税金の還付を受けられる場合があります。とくに以下のような状況の人は、申告を検討する価値があります。

| 確定申告をすることで還付・減税が受けられる |

|---|

| 経常利益が赤字になった事業主 |

| 医療費が10万円を超えた(医療費控除) |

| 住宅ローンを契約した(住宅借入金等特別控除) |

| 災害や事故・泥棒などで資産に損害があった(雑損控除) |

| 年の途中で退職した |

| ふるさと納税等寄附をした |

経常利益が赤字の事業主

赤字の事業主は、確定申告をすることで事業を継続していること、売上があることの証明になります。さらに、青色申告では、3年間にわたり赤字の繰越計上ができ、将来の利益との相殺が可能です。これにより税負担の軽減がはかれます。

医療費控除を受ける人

年間の医療費が10万円を超える場合、医療費控除を利用して還付を受けられます。これには、実際に支払った医療費から保険金等で補填された金額と10万円を差し引いた額が対象となります。

領収書など医療費や薬剤費を証明できる書類の提出と5年間の保管が必要です。

- 医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計 - 保険金などで受け取った金額 - 10万円

参考:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

| 医療費控除の適応要件 |

|---|

| 1. 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 |

| 2. その年の1月1日から12月31日の間に支払われたものであること。(未払いの医療費は現実に支払った年の控除対象となります) |

| 3. その年に支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えること |

【セルフメディケーション税制】

医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制があります。令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進や疾病の予防のために支払った、特定一般用医薬品購入費に適応されます。購入金額合計のうち12,000円を超える金額(最高88,000円まで)を、控除額としての適応を受けられます。医療費控除との併用はできません。

参考:国税庁|セルフメディケーション税制とは

住宅ローンを契約した初年度の人

住宅ローンを契約した場合、初年度に限り確定申告によって住宅控除を受けられます。新築・増改築・バリアフリー化など施工内容によって適用条件が異なります。2年目以降は、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 兼 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出することで控除の継続が可能です。

参考:国税庁|住宅ローン控除を受ける方へ

災害・事故等で資産を喪失した人

災害や事故・泥棒などの被害にあった場合は、確定申告によって雑損控除または災害減免法の適用を受けられます。どちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。また、期限までに納付ができない場合には期限の延長を申し出ることもできるので、税務署に相談してみましょう。

参考:国税庁|災害関連情報

年度途中で退職した人

年度途中で退職し、その後の収入がない場合、過剰に徴収された税金の還付を受けるために確定申告が必要です。しかし、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、退職所得の金額に応じた所得税の額が源泉徴収されるため、基本的に確定申告は不要になります。

参考:国税庁|A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)

参考:国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

ふるさと納税等寄附を行った人

ふるさと納税は地方公共団体への寄附金となり、確定申告によって寄附金控除の対象となります。寄附金は、一定の限度額まではその金額から2千円を差し引いた金額が、所得税と翌年度の個人住民税から控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした場合、確定申告の必要はありません。しかし、他の理由で確定申告をした場合は、ふるさと納税ワンストップ特例は無効となり、寄附金控除の申請を行う必要があるため注意が必要です。

確定申告で迷ったとき

確定申告の手続きに不安や疑問がある場合は、国税庁のWebサイトを参照するか、最寄りの税務署に相談してください。また、税理士などの専門家に相談することも一つの手です。

この記事でも、それぞれの場面ごとに対応する国税庁のホームページを案内していますので、ご利用ください。

参考:国税庁|令和6年分確定申告特集

参考:国税庁|確定申告書等作成コーナーよくある質問

まとめ

確定申告は、収入のある個人が納税義務を果たすべく利用する制度です。しかし、納税だけだはなくさまざまな控除があり、還付金を受け取れたり節税対策になったりとメリットもあります。この記事を参考に、確定申告を理解し、正しく申告ができるようになっていただけると幸いです。