開業届は郵送で提出できる?必要書類と手続き方法を解説

はじめに

- 開業届は郵送で提出可能

- 郵送は税務署が遠方にある場合や、提出期限が迫っていたり、開庁時間内に行けなかったりするときに便利

- 開業から1か月以内に、届出書を記入し、必要書類をそろえて同封する

- 郵送時は、税務署の住所を確認し、不備がないかチェックして信書便扱いで送る

- 開業届の控えは、コピーして必ず取っておく

開業直後はやることが多数あり、税務署に出向く時間の確保が難しいかもしれません。そのようなときに便利なのが開業届の郵送による提出です。この記事では、開業届の郵送方法から注意点、一緒に同封できる届出書を紹介します。

開業届とは

開業届とは、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人事業主やフリーランスが事業を開業または廃止した際に税務署に提出する必要がある書類です。

開業届の提出方法は3種類

開業届は以下の方法で提出できます。

- 郵送

- 税務署へ直接持参

- e-Taxによるオンライン提出

忙しい開業当初には、税務署へ行く時間がとれなかったり、慣れないe-Taxの設定に時間がかかったりすると、煩わしさを感じるかもしれません。そのようなとき、郵送は時間や労力を省ける便利な提出方法といえます。

開業届を郵送した方がよい場合

開業届を郵送した方がよい場合は、次の通りです。

管轄する税務署が遠方にある

都市部以外では、税務署の管轄範囲が複数の市区町村にわたる場合があります。税務署まで数時間かかる場合もあり、移動時間が大きな負担と感じることもあるでしょう。郵送なら最寄りの郵便局から投かんするだけなので、時間を節約し、移動の手間を省けます。

税務署の開庁時間内に行けない

税務署の開庁時間は、年末年始を除く平日の8時30分~17時です。開業当初の忙しいとき、この時間内に税務署に出向くことが難しい場合もあります。また、時間外収受箱に入れる方法もありますが、税務署が遠方にある場合、持参するのが困難になることもあるでしょう。

提出期限が迫っている

通常、税務署に提出する書類の収受日は、税務署に届出書を提出した日付となります。しかし、郵送の場合は例外的に、郵便局の預かり日(発送日)が収受日として扱われます。提出期限が迫っていて、税務署に行く時間もとれないときは、郵送することで提出期限に間に合わせることも可能です。

開業届の郵送の仕方

ここからは、開業届を郵送する手順にそって解説します。不備が出ないよう、入念に準備を行うことが大切です。

開業届を取得し記載する

開業届「個人事業の開業・廃業等届出書」は税務署でもらうか、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。記載内容は、屋号、所在地、連絡先、代表者名のほか、所得の種類や給与支払状況などがあります。必要項目に記載漏れがないように注意しましょう。

開業届の提出期限を確認する

開業届の提出期限は開業から1か月以内です。遅延による罰則はありませんが、青色申告の申請や銀行口座の開設など、諸手続きへの影響も生じるため速やかに行いましょう。

郵送一覧

開業届の送付書類は以下の通りです。

- 開業届 1通

- マイナンバーカードの写し、またはマイナンバー通知書の写し

- 身分証明書の写し

- 返信用封筒(必要な場合)

マイナンバーの記載があるためマイナンバーのわかる写しと、運転免許証などの本人確認書類の写しが必要です。

また、返信用封筒は、開業届を収受した日付や税務署名が記載されたリーフレットを受け取る場合に必要になります。リーフレットは、開業届の控えではないので、返信用封筒を入れ忘れても問題ありません。

郵送先税務署の住所を確認する

開業届を郵送する宛先は、 個人事業主の場合、原則自宅のある住所地を管轄する税務署になります。事業を行う事務所所在地と自宅が異なる場合は注意が必要です。

自宅住所地を管轄する税務署の住所は国税局のホームページから確認できます。

郵送時の封筒サイズと宛名の書き方

郵送時の封筒サイズに決まりはなく、折りたたんで封入しても問題ありません。

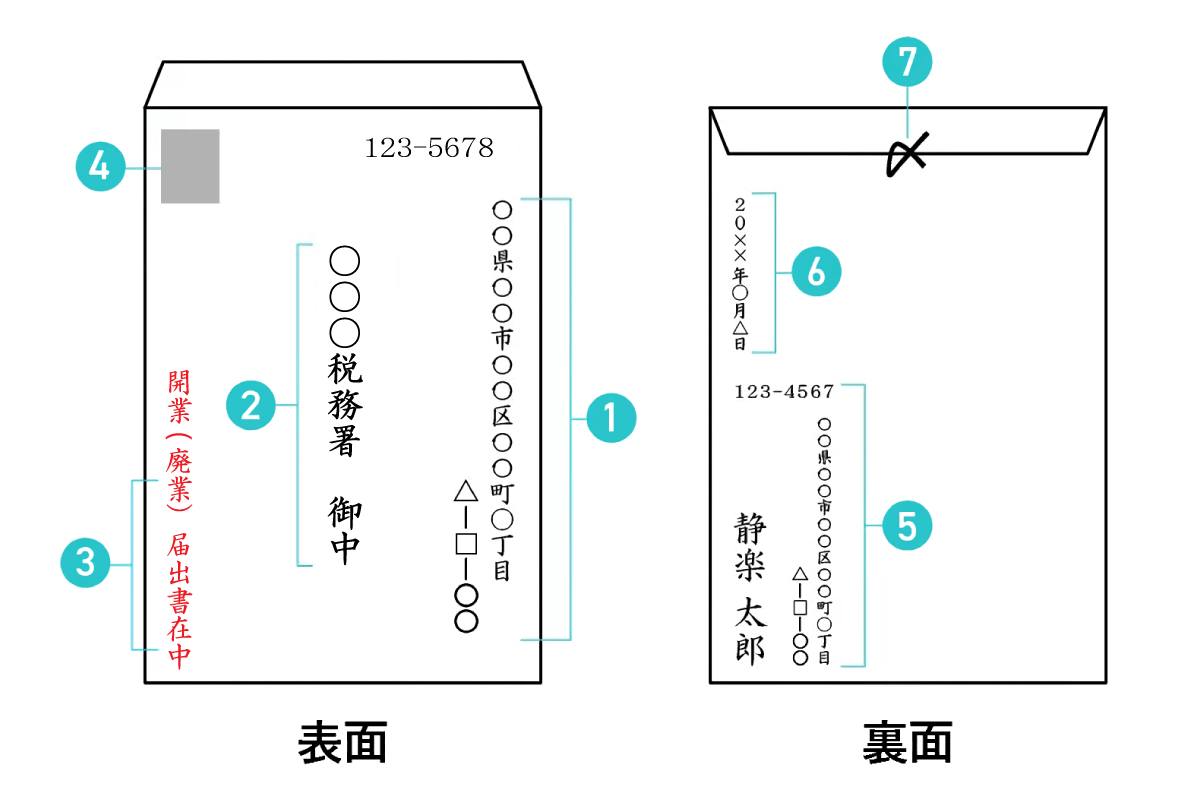

宛名の書き方は以下の図を参考に、税務署名の下には「御中」と記入します。税務署内で部署仕分けがしやすいように、左側に「個人事業の開業・廃業等届出書 在中」と記載しましょう。

裏面には、自分の住所、氏名、郵便番号を記入し送付者を明確にします。また、切手代不足などの場合、裏面住所に返送されることがあります。

【開業届送付用封筒の書き方】

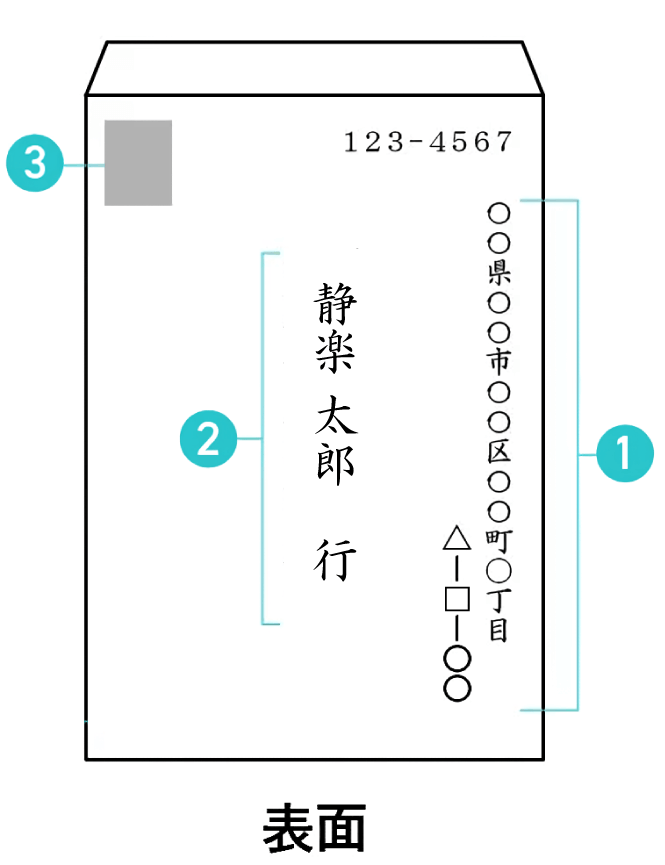

【同封する返信用封筒の書き方】

返信用封筒の表面には、自分の住所、氏名、郵便番号をと記入します。氏名の下には、「様」ではなく「行」と記入することを、ビジネスマナーとして覚えておいてください。さらに郵便切手も忘れずに貼りましょう。

開業届を郵送する際の注意点

開業届を郵送する際は、書類に不備がなく、確実に税務署に届く方法を選ぶ必要があります。そのポイントを詳しく解説します。

郵送は信書扱いにする

開業届のような税務に関する書類には、個人情報の記載があるため、「郵便物」または「信書便物」として送付する必要があります。信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思や事実を通知する文書のことです。確実に税務署へ届けるため、追跡可能なレターパックなどの利用が安心です。また、宅急便での発送は、法律で禁止されているので注意しましょう。

控えを取っておく

これまでは、開業届を2部作成し提出することで、そのうちの1部に収受日付印と税務署名が押印されて開業届の控えとして返送されました。しかし、令和7年1月から押印がなくなり、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したリーフレット(開業届の控え扱いが確立するまでの対処として)が返送されるようになりました。そのため、開業届のコピーを取っておき、リーフレットを受け取るための返信用封筒を同封します。

参考:国税庁|申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A

書類に不備がないようにする

開業届の記載内容に不明点があったり、添付書類に不備があったりした場合、問い合わせや差し戻されることがあります。その度に確認や再提出するための、無駄な時間と労力が必要です。忙しいときだからこそ落ち着いて、必要項目の記載と必要書類を確認し不備のない準備が重要です。

開業届と同時提出がオススメの申請書類

開業すると所得税の確定申告が必要になります。付随する届出書や申告書を提出しなければならず、それぞれ提出期限が異なるため、その都度届け出るのは大変です。そこで、開業届と同時に提出できるその他の申請書類を紹介します。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告を希望する場合、「青色申告承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。開業したその年から青色申告を受けるためには、開業日が1月1日~1月15日なら3月15日まで、1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内に提出しなければいけません。開業届と同封することで、期限内に提出でき、一度の手間で完了できます。青色申告には大きな節税効果があるためぜひ活用しましょう。

青色専従者給与に関する届出書

青色申告では、家族が事業に参加し給与の支給を受ける場合、この専従者給与を経費として計上できます。提出期限は青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、もしくは、1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者がいることとなった場合は、その事実から2か月以内です。開業当初から専従者がいる場合は青色申告承認申請書と一緒に提出しましょう。

参考:国税庁|A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

従業員を雇い、給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合、その旨を所轄税務署長に届け出る必要があります。提出期限は事務所等開設日から1か月以内です。こちらも開業届と一緒に提出できます。

参考:国税庁|A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、半年分ずつ年2回にまとめて納付できる特例制度を受けられます。この制度を受けるための申請書も開業届と一緒に提出が可能です。開業当初の資金繰りの厳しい時期に、従業員を雇った場合には、活用したい制度といえます。

参考:国税庁|A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

まとめ

開業届は、税制面や補助金の受け取り、社会的な信用度の向上など、新規に事業を始める方にとって多くのメリットがあります。提出期限を遅延しても罰則はありませんが、新規事業を開始する際には、早めに活用しましょう。開業当初の忙しい時期でも必要な手続きなので、時間と労力を抑えられる郵送での提出がオススメです。提出期限や郵送方法、注意点など、この記事を確認し、スムーズな開業準備にお役立てください。