フリーランスと個人事業主の違いとは?メリット・デメリットを解説

はじめに

- 両者とも業務委託契約を結ぶのが一般的

- 両者ともライフスタイルに合わせた働き方ができる

- 個人事業主として働くには、開業届が必要

- 事業所得を得ている場合、開業届の提出は義務

- 税金・社会保障はどちらも同一

フリーランス・個人事業主は雇用契約と異なり、勤務時間・勤務場所などが自由に選べます。両者共に発注者との間で業務委託契約を結ぶのが一般的です。

また、業務委託契約では、業務の完遂または成果物の完成をもって報酬が支払われます。

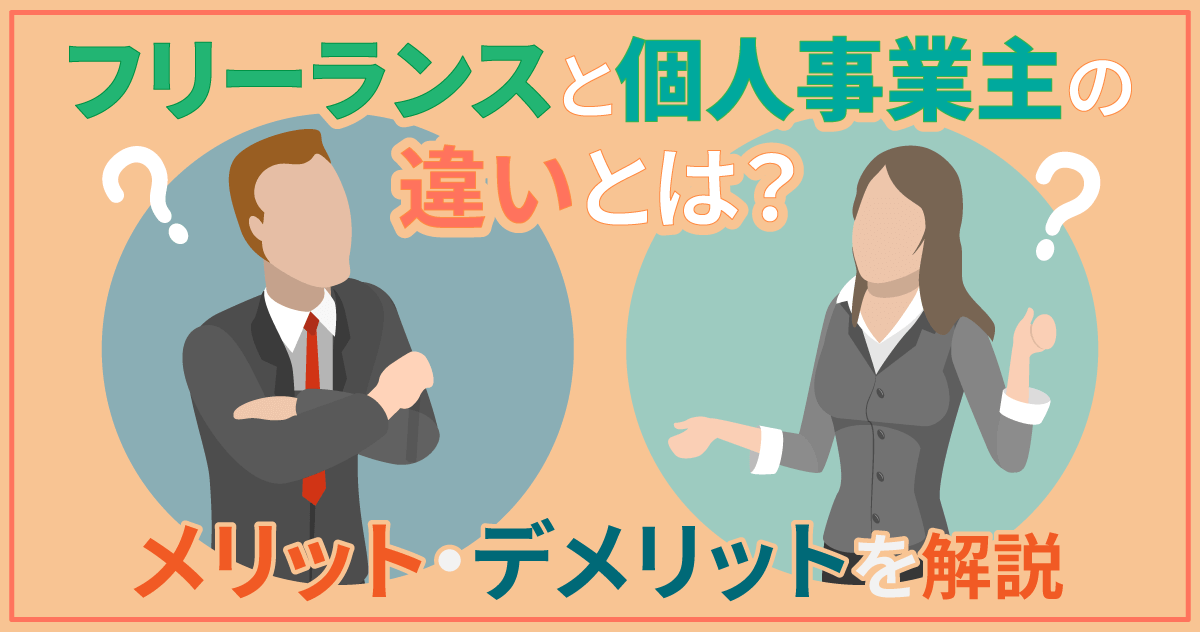

フリーランスと個人事業主の違い

フリーランスと個人事業主の違いは、税務署に開業届を提出しているか否かです。

以下では、フリーランスと個人事業主の違いをご説明します。

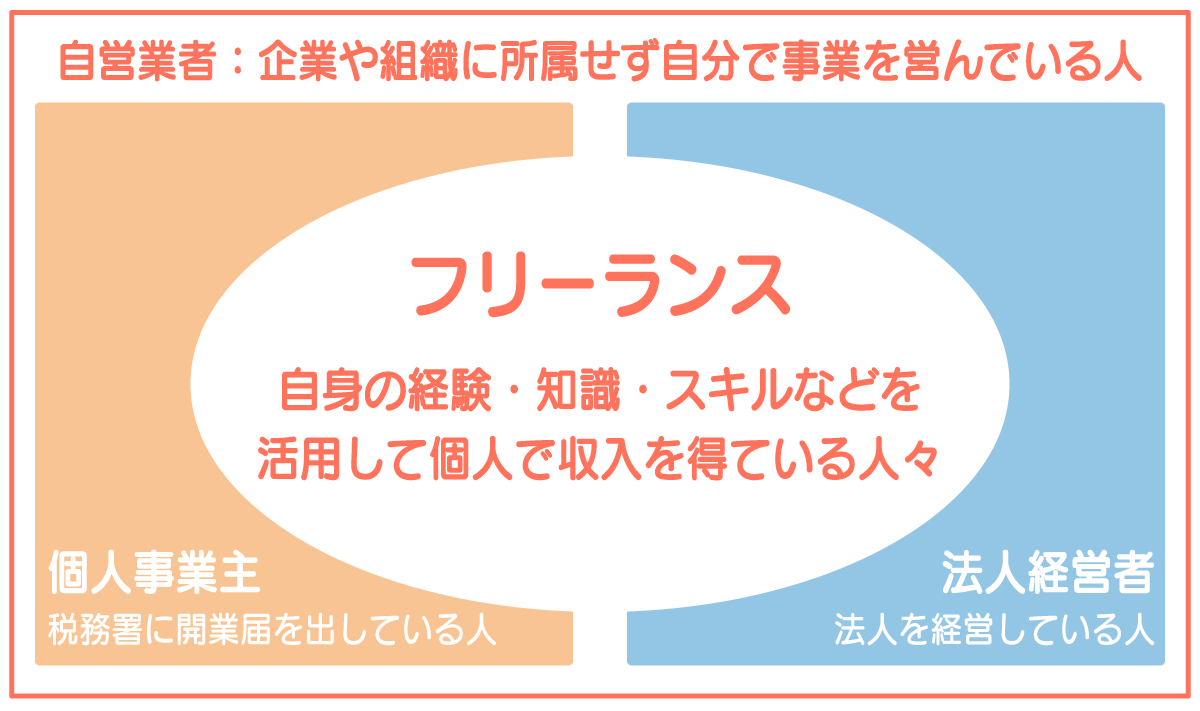

フリーランスとは

フリーランスとは、働き方の1つです。自身の経験・知識・スキルなどを活用して個人で収入を得ている方々を指します。

フリーランスは、税務署に開業届を提出しなくてもなれますが、公的な支援を受けるには届出が必要です。

個人事業主とは

個人事業主とは、税法上、法人格をもたない事業主のことです。具体的には、税務署に開業届(個人事業の開廃業届出書)を提出して働いているフリーランスを指します。

個人事業主の事業の定義とは、反復性・継続性・独立性のすべてを満たす必要があります。また、法人格を取得していないことが条件です。

従って、個人事業主は事業を繰り返し継続して行う個人とも言い換えられます。

ただし、従業員やアルバイトは雇えますので、一人で事業を行うとは限りません。

開業届を出すメリット

事業所得を得ている場合、原則として開業届の提出は義務付けられています。

未提出でも罰則はとくにありませんが、開業届を提出することで受けられる恩恵もあります。

以下に、メリットをご紹介します。

- 青色申告特別控除が受けられる(節税になる)

- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、対象者の給与を経費にできる

- 最長3年間赤字を繰り越せる(繰り越した損失で利益を相殺して、課税所得を減らせる)

- 屋号(法人でいう企業名・店舗名)を設定できる

- 小規模企業共済に加入できる(掛金に応じて共済金が受け取れる)

反面、開業届提出後は、帳簿の記載義務・保存義務が発生します。

フリーランスと個人事業主のどちらで働くか迷った場合は、自分に合った方を選択しましょう。

フリーランス・個人事業主になるメリットとデメリット

以下では、フリーランス・個人事業主になるメリット・デメリットを解説します。

フリーランス・個人事業主になるメリット

以下に、フリーランス・個人事業主になるメリットを5つご紹介します。

- ライフスタイルに合わせた働き方ができる

- スキルや能力に見合った報酬が得られる

- 幅広い経験を積むことでスキルアップできる

- 定年がない

- 開業届を提出することで節税対策になる

フリーランス・個人事業主になるデメリット

以下に、フリーランス・個人事業主になるデメリットを5つご紹介します。

- 収入が不安定

- 交渉・契約・クレーム対応など、すべての雑務を1人で行う必要がある

- スキルや能力が低いと案件を受注できない

- ローンやクレジットカードの審査が通りにくい場合もある

- 年末調整がないため、確定申告が必要

フリーランス・個人事業主の税金・社会保障

フリーランス・個人事業主の税金・社会保障はどちらも同じです。

以下では、フリーランス・個人事業主の税金と社会保障について解説します。

支払う税金・受け取れる年金

フリーランス・個人事業主が支払う税金は、主に「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」の4つです。

また、フリーランス・個人事業主は、国民年金のみに加入します。厚生年金の加入者よりも将来受け取れる年金額が少ないため、あわせて他の年金制度への加入をオススメします。

社会保障

前職で、協会けんぽや組合保険などに加入していた方は、国民健康保険への切り替えが必要です。

退職後も任意継続できる健康保険はありますが、保険料は自己負担となるため、注意しましょう。

フリーランス・個人事業主が受けられる補助金・助成金

フリーランス・個人事業主が受けられる補助金・助成金はどちらも同一です。

以下では、フリーランス・個人事業主が受けられる補助金や助成金について解説します。

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)とは、販路開拓や生産性向上に取り組む小規模事業者等を、支援する制度です。自社の経営を見直したり、持続的な経営に向けた経営計画を作成したりした事業者が利用できます。

補助対象となる経費は以下の11項目です。

- 機械装置等費

- 広報費

- ウェブサイト関連費

- 展示会等出展費

- 旅費

- 開発費

- 資料購入費

- 雑役務費

- 借料

- 設備処分費

- 委託・外注費

持続化補助金は、汎用性が高く目的外の使用ができるモノ(車・自転車・文房具・パソコンなど)は、補助対象外ですので注意が必要です。

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)とは、国内外のニーズに対応した新事業を創出するための制度です。新サービスや新商品の開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等の補助として支給されます。

補助対象事業枠には、「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠(海外事業を実施している企業)」があります。

製品・サービス高付加価値化枠は従業員数に応じて補助上限額が決まり、グローバル枠の補助上限額は、一律3,000万円です。

自治体による補助金

自治体ごとに支給形態や内容が異なる補助金や、社会情勢や災害などにより急遽支給される補助金があります。

たとえば、新型コロナウイルスが蔓延した2020年には、事業資金の資金繰り支援として「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」が施行されました。

こちらは、業況が悪化したフリーランス・個人事業主に対して、日本政策金融公庫・沖縄公庫などが、無利子・無担保で融資を行う制度です。

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済的な理由で事業縮小や雇用調整が必要となった事業主に対して、費用を助成する制度です。主に、雇用維持を目的とした休業・教育訓練・出向に要した費用などが助成対象となります。

従業員を雇っているフリーランス・個人事業主も、要件に当てはまれば雇用調整助成金を受給できます。

受給対象者は、雇用保険に加盟している事業者や、事業活動を示す指標(売上高・生産量など)の3か月間の月平均値が、前年同期と比べて10%以上減少している事業者などです。

フリーランス・個人事業主を目指す前に知っておくこと

フリーランス・個人事業主として働く際には、自身を守るための法律を知っておきましょう。

日本フリーランスリーグ(フリーランスの課題を調査する当事者団体)の調査によると、約3人に1人が「クライアントから正当な報酬を得ていない」と回答しています。

他にも、契約内容が曖昧であったり、報酬の未払いや遅れがあったりするなどの問題が生じていることがわかりました。

こうした背景から、2024年11月に「フリーランス新法」が設立されました。

フリーランス新法とは、フリーランスで働く人々を保護する法律のことです。トラブルに巻き込まれた際は、以下のサイトから相談窓口につながりますので、ご参考になさってください。

厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営|フリーランス・トラブル110番

偽装フリーランス問題について知っておく

近年では、偽装フリーランスが問題視されています。基本的に、フリーランスは労働基準法の適用外です。

にもかかわらず、フリーランスが実質労働者と同じ雇用形態で働かされる事例が発生しています。これを、偽装フリーランスといいます。

偽装フリーランスの問題点は、フリーランスが労働者に近い働き方をしている割に、労働基準法が適用されないことです。企業から補償が出なかったり、負担を強いられたりする事例も発生しています。

自分の働き方に疑問を感じた場合は、厚生労働省のリーフレットにある「働き方の自己診断チェックリスト」をご参考になさってください。

厚生労働省|フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう

まとめ

個人事業主はフリーランスの一部です。フリーランスが税務署に開業届を提出することで個人事業主となり、公的な支援が受けられます。

また、「フリーランス新法」が施行されたことにより、今後は働きやすくなる見通しです。

とはいえ、偽装フリーランスや報酬の未払い問題など、すぐには解決できない課題もあります。

フリーランス・個人事業主のメリット・デメリットを知ったうえで、どのような働き方を選ぶかを考えましょう。