就活ポートフォリオの作り方!企業に刺さる自己PR術

はじめに

- 就活におけるポートフォリオとは、「自分の経歴・作品集」などのこと

- 自分の実績や実力をアピールする際に活用する

- 技術職・クリエイティブ職ではポートフォリオの提出が求められることもある

- 提出方法は自分に合った方法を選ぶ

- ポートフォリオに掲載する作品は10~20点くらいを目安に選ぶ

ポートフォリオとは

英語のPortfolio(ポートフォリオ)とは、日本語で「携帯用の書類入れ」のことです。

一方、ビジネスシーンでは業界・分野ごとに使われるシーンが異なります。

たとえば、クリエイティブ分野では、クリエイター(画家・写真家・デザイナーなど)の作品集を「ポートフォリオ」と呼びます。

一方、金融・証券用語の「ポートフォリオ」とは、保有資産の構成内容のことです。保有資産とは、個人や企業が所有している財産(現金・株式・債権など)のことであり、それらを組み合わせたものを指します。

さらに、マーケティング分野や教育分野でも「ポートフォリオ」という言葉は使われます。

マーケティング分野の「ポートフォリオ分析」とは、自社サービスの満足度を調査して改善すべき問題点を見つける手法のことです。

また、教育分野の「学習ポートフォリオ」とは生徒の学習過程を記録・収集したものを指します。

このように、「ポートフォリオ」は業界ごとに意味が異なるため、使用する際は注意が必要です。

就活におけるポートフォリオとは

就活の場でもポートフォリオという言葉が使われることがあります。

就活の場で使われる「ポートフォリオ」とは、「自分が作った作品集」や「自分の経歴・実績をまとめた資料集」のことです。

とくに、以下のような職種を目指す学生は、企業側からポートフォリオの提出を求められる場合があります。

- プログラマー

- エンジニア

- 動画編集者

- フォトグラファー

- イラストレーター

- デザイナー

- ライター

就活ポートフォリオのテーマや構成

ポートフォリオの構成で迷った際は、以下のポイントや順番を意識しながら作成しましょう。

1.目次

ポートフォリオは読み手ファーストで作成しましょう。

オススメは、ポートフォリオの冒頭に「目次」を付けることです。目次を付けることで、「どこに何を載せているか」を読み手(採用担当者)に伝えやすくなります。

また、採用担当者だけでなく、自分も目次と作品を照らし合わせることができるので、記載ミスや漏れを防げます。

2.自分のプロフィール

次に、「自己紹介」ページを作成しましょう。

自己紹介ページには、履歴書に記載・添付する内容と同じもの(顔写真・名前・生年月日・学歴・スキル・強みなど)を掲載します。

人となりがわかるように「性格」「休日の過ごし方」「企業でどのような人材を目指すか」といったことを付け加えてもよいでしょう。

ただし、採用担当者は忙しく、一人ひとりのポートフォリオを熟読する時間がありません。

冗長な表現や長文は読み飛ばされる可能性がありますので、文章は簡潔にまとめることを意識しましょう。

3.作品紹介

ポートフォリオの作品紹介ページでは、今までに作成した作品を載せます。

先述した通り、採用担当者にはポートフォリオを熟読する時間がありません。

そのため、「時間を割いてもらえないなかで、どれだけ企業にインパクトを与えられるか」といった視点から、作品を配置したり説明文を考えたりすることをオススメします。

就活ポートフォリオを魅力的に作成するコツや注意点

以下からは、ポートフォリオを魅力的に作成するコツや注意点について解説します。

ポートフォリオの構成ポイント

以下に、ポートフォリオを構成するうえで、とくに意識した方がいいポイントについてまとめました。

- 「作品の履歴書」を作るイメージで各ページを作成する

- 基本的に、自分が気に入らない作品は除外する

- レイアウトを意識してメリハリを付ける

- 作品だけでなく、「作品の説明文」「キャッチコピー」なども記載する

- 最初の作品には「一番自信があるもの」をピックアップする

- ポートフォリオの作品数は10~20点くらいが望ましい

- はじめて作品を見る人(採用担当者)に、伝わりやすいかどうかを意識して作成する

- 自己満足の作品集ではなく、読み手が興味をもつように作成する

- 提出する企業や業界ごとに作品を入れる順番や構成などを変更する

- 他社からの依頼で製作した作品をポートフォリオに掲載する場合は、依頼を受けた企業に許可を取ってからにする

- 作品から他社の重要な情報が漏れてしまう場合は掲載を避ける

- 写真や画像などを掲載する場合は、できるだけ高画質なものを選ぶ

魅力的なポートフォリオのイメージがわかない場合

ポートフォリオの完成イメージが浮かばない方は、生成AIを補助ツールとして活用してみてはいかがでしょうか。

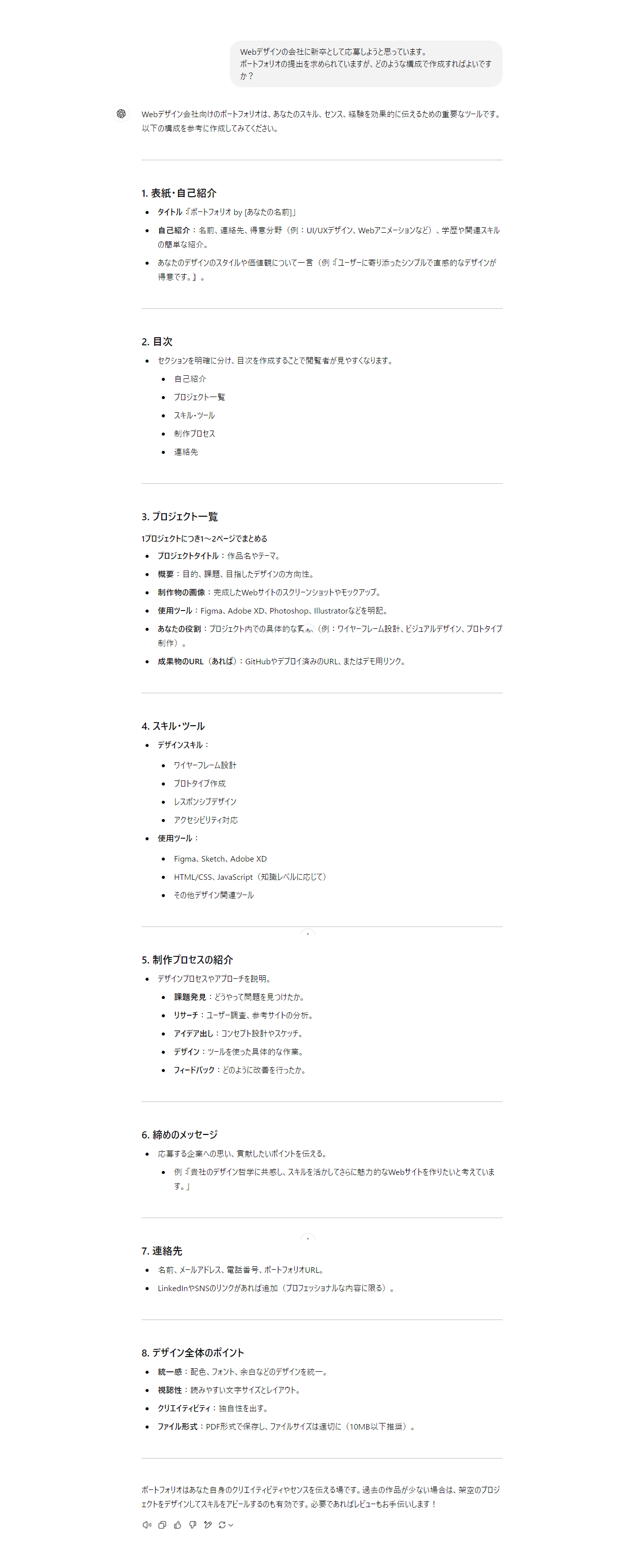

今回、「Webデザイン会社に応募したい学生」という設定で、ChatGPTにポートフォリオの構成イメージを尋ねたところ、以下の回答が生成されました。

※クリックで画像を拡大できます

上記画像の通り、ChatGPTは8つの項目とそれぞれのポイントについて解説してくれました。「自己紹介」「連絡先」などの最低限の情報から、「制作プロセスの紹介」「デザイン全体のポイント」といった資料を作成する上での注意点まで細く解説されています。

ChatGPTを活用することで、ゼロからポートフォリオを作成する必要がなく、その時間を他の就活準備に活用できます。

就活のポートフォリオに関する悩みや疑問

以下からは、就活のポートフォリオに関するよくある悩みや疑問についてまとめました。

採用担当者はどこをチェックする?

「作風やクオリティを確認したい」「保有スキルが自社の特色と合うかどうかを知りたい」といった理由から、就活中の学生にポートフォリオの提出を求める企業があります。

以下からは、採用担当者がポートフォリオでチェックするポイントについてご紹介します。

- 作風やクオリティ(実力や作風の把握)

- 将来性(将来、どれくらい貢献してくれそうか)

- 志望度(熱意)

- ポートフォリオの見やすさ(配置やレイアウト)

- デザイン性(配置・構成など、デザインの見やすさ)

ポートフォリオからは個人の人柄・考え方・価値観などが読み取れますので、自己満足ではなく企業のニーズに応えられるよう作成しましょう。

掲載できる作品がない場合はどうする?

ポートフォリオに掲載できる作品がない方は、コンペやワークショップなどを通じて作品を製作する方法があります。

コンペとは、「コンペティション」の略です。「競争・競技・競技会」といった意味があり、企業が複数業者に依頼して最も良かったものを採用するときや、コンテストなどの大会のことを指します。

一方、ワークショップとは「体験型講座」のことです。

セミナーとは異なり、参加者自らが主体となって動くイベントを指します。

また、近年ではさまざまな分野のワークショップが開催されていますので、自分にあったものを探しやすいのが特徴です。

これらの機会を通じて、実践的なスキルを磨き、魅力的な作品を増やすことができます。積極的に参加して、自分のポートフォリオを充実させましょう。

過去の作品はどこまで使用可能?

過去の作品がどこまで使用可能か悩む方も多いでしょう。基本的に自分の作品であれば、過去の作品をブラッシュアップして提出するのは問題ありません。

たとえば、過去のデザイン画やブログの記事を書き換えたり、手を加えたりするだけでも新たな作品としてリメイクできます。

一方、クラウドソーシングサイトで受注製作した作品をポートフォリオに掲載したいときは、依頼を受けた企業に確認を行ってからにしましょう。

ケースによっては、二次利用が禁止の案件もあります。自分の作品といえども、トラブルに発展するケースがありますので気を付けましょう。

提出方法は?

ポートフォリオの提出方法はさまざまです。

持参した資料を直接渡したり、PDF・Word・Excel・PowerPointなどにまとめたデータを、採用担当者に共有したりする方法が一般的です。

もしくは、WebのURL(自身のWebサイト・SNSアカウントなど)を伝えて、アクセスしてもらう方法を取っても構いません。

また、紙やデータで作成したポートフォリオに、自分のWebサイト・SNSアカウントのURL・QRコードなどを記載する方法があります。複数の提出方法を組み合わせてもよいので、自分に合った方法を探してみてください。

まとめ

ポートフォリオが、履歴書や職務経歴書と同じくらい重要な職種もあります。

実績や実力をダイレクトにアピールできますが、配置やデザインなどの見やすさにも配慮が必要です。

また、ポートフォリオは、応募企業ごとに作品を選定することも重要です。

順番や選定作品を入れ変えて、各企業のニーズに応えられるよう準備しましょう。