はじめに

人事業務の負荷を、どのように減らせばよいでしょうか。ERPを導入する、業務フローを刷新する、アウトソーシングといったさまざまな方法がありますが、この選択肢の多さが原因で方法選びに苦慮するという方も少なくありません。

そこで本記事では、人事業務の負荷を低減する方法選びの基礎知識と、人事アウトソーシングをうまく活用するポイントについてご紹介します。

人事とは

人事とは、従業員に関する業務全般という非常に大きな範疇を指す言葉です。その業務範囲は採用からはじまり給与や勤務日数、労働時間の管理といった事務が中心でしたが、現在では従業員のキャリア支援やモチベーション向上を含むようになりました。英語でも、従業員の処遇を決定する労務管理を指す「personal management」から、人材マネジメントを指す「HRM(Human resource management)」へ、人事を意味する用語は変化しています。

人事業務は非常に多岐に渡るため、人事と一括りにせず、業務内容の性質ごとに分けて考える必要があります。

増え続ける人事業務

人事という概念が誕生した昔、業務内容は従業員の給与をはじめとした雇用条件管理でした。人事とそれに関連する業務は、企業と従業員の契約からはじまり、この100年間で徐々に範囲を広げて増え続けています。現在では企業ごとに細部が異なる概念へと変わり、複雑で全体像を理解するのが難しいテーマになっています。

そのため、時系列順で変化を整理すると覚えやすいでしょう。

1980年代にアメリカでは企業が生産性の低下に苦しみ、成功している日本企業の「雇用者と従業員の関係」を基に、HR(人的資源)やHRM(人的資源管理)という考え方を発展させました。1990年には心理学の分野で「従業員エンゲージメント」という概念が生み出され、生産性向上を目的とした「従業員のモチベーション管理」も人事業務の領域だと考えられるように変わっていきます。この変化にともない、「人事部」内で完結していた業務は、経営層が人事データ分析を経営戦略に活かす、事業部で従業員のモチベーションを管理するといったように、「人事部」外との連携が不可欠になりました。

人事業務の負荷低減に関する基礎

負荷をうまく低減するためには、ツール導入による自動化や新たな人材雇用、社内で対応が難しい場合はアウトソーシングも視野に入れる、といった全社的な検討が必要です。

低減に向けた活動は業務プロセスの変更をともなう場合もあり、時間がかかり現場への負荷も大きいため、頻繁に繰り返すべきではありません。検討の際には、課題にマッチした対処方法を選択できるよう、ポイントをしっかりと押さえましょう。

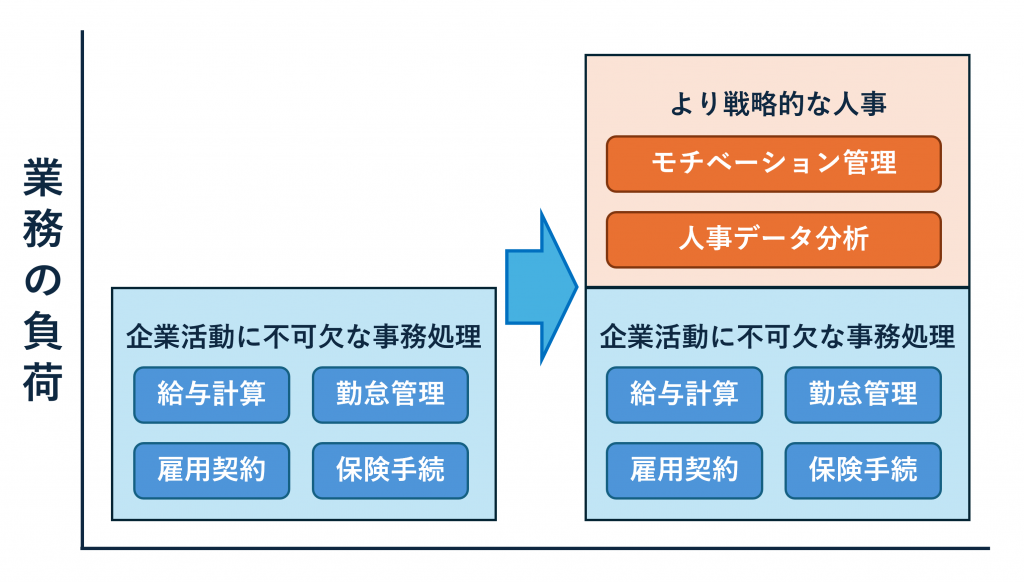

業務の2分類

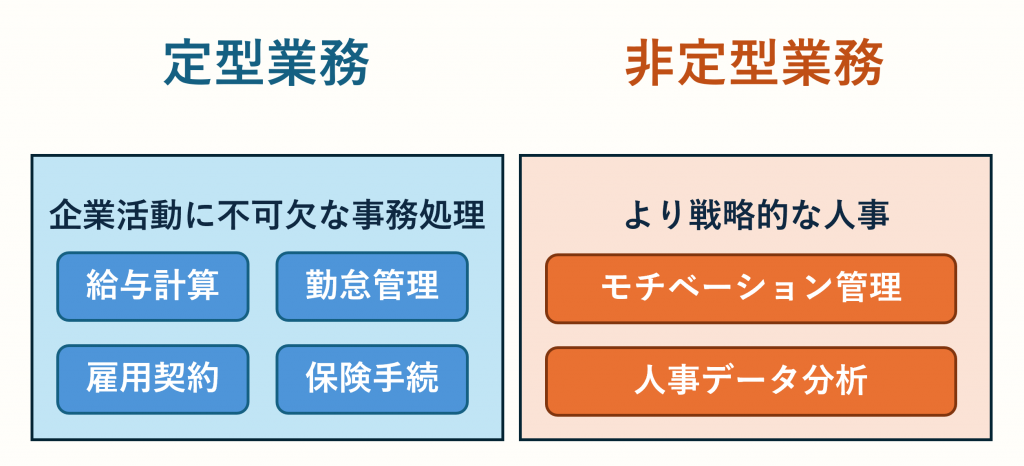

人事業務は大きく「定型」と「非定型」の2つに分けられます。フローが決まっている業務は「定型」業務、マニュアル化が難しく臨機応変な対応が求められる業務は「非定型」業務です。人事業務を効率化して負荷を減らすためには、対象となる業務が定型と非定型のどちらに属するかを見極めねばなりません。

給与計算や勤怠管理、雇用契約といった基幹業務は定型業務だといえます。一方で従業員のモチベーション管理や人材データの分析、ほかにもタレントマネジメントや人材育成といった戦略的な人事は非定型業務だといえます。

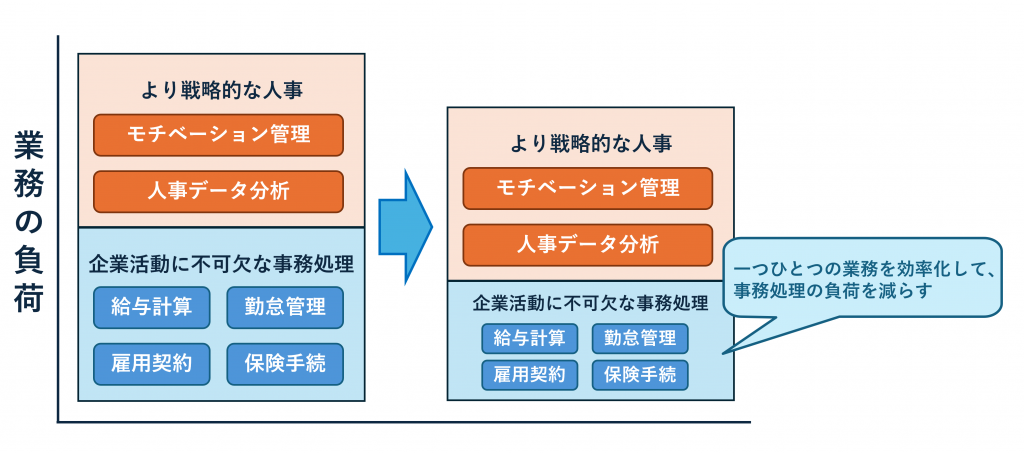

定型業務の負荷軽減方法

定型業務には、業務フローがマニュアル化されている場合と暗黙のルールとなっている場合があります。人事業務のなかでも定型業務に類する事務処理の負荷低減にはツール活用が効果的です。たとえば、複雑ではあるが同じ計算式を利用してイレギュラーなく対応できる事務処理をツールで自動化すれば、高速化とヒューマンエラー低減が期待できます。また業務フローを可視化してどの部分を効率化すべきか検討する際に、業務フロー自体を見直して効率化するのも効果的です。経費の申請と承認のように手順が決まっていて担当者が異なる場合、デジタル化して次の担当者への確認依頼を自動化して業務フローを改善すると、アナログ管理と比べて大きく負荷を低減できます。

近年では基幹システムやERPといったツールだけでなく、RPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション) やAIを活用して、簡単な判断を自動化する方向に技術が発展しています。そのため、定型業務か非定型業務かといった2分類だけでなく、同じ定型業務のなかでも細かく業務内容を整理しておくことで、将来的に自動化をスムーズに進められるでしょう。

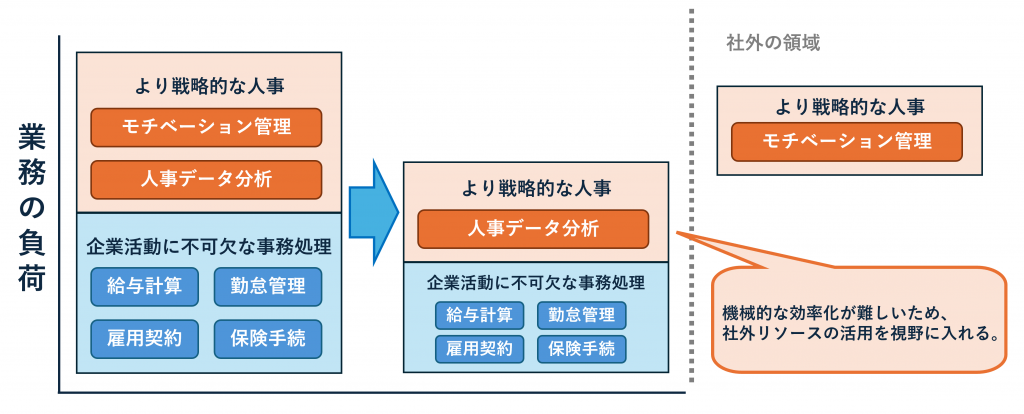

非定型業務の負荷軽減方法

非定型業務は判断が必要であり、定型業務と比べて自動化が難しいといえます。人事業務のなかでは、主に人材育成やキャリア支援、従業員のモチベーション管理といったコミュニケーションを通じてケースバイケースで進め方を変える業務、人事データ分析が非定型業務に分類されます。

定型業務を自動化し、省力化できた工数を非定型業務の対応に割り振る、それでも負荷が大きい場合は社外のリソース利用を検討するといった対策が効果的です。

人事業務の負荷低減を考える際に知っておきたいトレンド

人事業務の負荷を軽減する方法について検討する際には、ビジネストレンドの把握が欠かせません。

近年では、労働力人口の減少への対応が業種業態を問わず大きな課題になっています。2030年代には15から64歳の人口減少が加速すると考えられており、持続可能な社会を目指すには、生産性の向上が不可欠です。そのため、2024年の時点で対応策として注目されているトレンドを2つ簡単にご紹介します。

AI活用

AI活用は、技術進歩やIoTといった別のテクノロジーとの連携により、加速度的に進んでいます。顔認識システムといった製品内の構成要素としてユーザの目の届かない部分で働いていたAIは、文章生成や画像生成などの機能を持つツールとして、直接ユーザに利用されるようになりました。ビジネスシーンでもAIと人間の接点は増え、さまざまな業務で利用されるようになってきています。

AI活用について人事業務の観点から考える際には、AI活用による人事業務の変化に注目すべきです。たとえば、人事データを経営戦略に活用するためのデータ分析の際に、価値あるインサイト発見をサポートするといった形で、人事業務でもAI利用は始まっています。将来的にAI活用はさらに広がっていくと考えられ、「データの質と量」をどう確保するかが課題になります。そのため、従業員を軸とした社内のさまざまなデータ管理は人事業務のなかでより重要になり、負荷も増えるでしょう。その変化に対応するため、データ入力から活用までの業務フローについてはとくに重点的に見直しを図り、将来的な負荷増へ対応できる体制を整えておくといった準備が有用です。

リスキリング

業務フロー見直しの結果、業務内容と従業員に求められるビジネススキルが変化する場合もあります。そのため、業務と並行して新たな業務に必要なスキルや知識を習得する「リスキリング」が注目されています。

従来は、業務内容や従業員に求められるビジネススキルの変化スピードは現在ほど速くありませんでした。また、OJT(On the Job Training)で先輩や上司から現場の経験に基づくノウハウを継承するといった慣習も存在するため、これまでリスキリングという概念はそこまで一般的ではありませんでした。しかし、AIをはじめとした技術の進歩と労働力人口の減少に対応するため、リスキリングが必要になると考えられます。

業務と学習を並行するリスキリングはどうしてもストレスになってしまうため、従業員の向き不向きやモチベーションを勘案しながら進めることが重要です。用意しておいた方がよい人事データの管理方法やリスキリングを推進するための制度、業務フローに関する検討を早めに進めておいた方がよいでしょう。

人事業務をアウトソーシングするポイント

コア業務への集中やコスト削減などアウトソーシングにはさまざまな利点がありますが、そのなかでも委託先企業の高度な技術や専門的なノウハウを取り入れられる点が、社内リソース活用との大きな違いです。そのためアウトソーシングの強みを活かせるのは、「専門的なノウハウ」を効果的に活用できる業務だと考えられます。

人事関連で専門的なノウハウが求められる業務として、たとえば法令に関する最新の知識が求められる給与計算や社会保険手続きがあげられます。また、従業員のストレスチェックや長期的なキャリア支援といった業務にも専門的なノウハウが重要です。

こういった業務のなかにも定型業務と非定型業務が混在しているため、業務単位でアウトソーシングしてしまうのか、それとも別の方法を選ぶか、アウトソーシングのデメリットも勘案した上で検討する必要があります。

一方で、アウトソーシングには、自社内でのノウハウ蓄積が難しくなるというデメリットもあります。そのため、将来的に内製化を考えている業務に関しては、業務進行の共有やマニュアル作成依頼といった方法で、社内人材教育を並行するといった準備が欠かせません。

アウトソーシングによるメリット・デメリットを見極め、社内の状況や目的をしっかりと検討した上で、業務を誰が担当していくのかについて長期的に検討することが重要といえるでしょう。

BPOも視野に

アウトソーシングには、業務の一部委託ではなく、対象分野の業務を丸ごと外部に委託するBPO(Business Process Outsourcing)というタイプも存在します。

人事業務のアウトソーシングを検討する際には、業務フロー自体の見直しと並行するケースが少なくありません。将来的に人事業務を内製化したいという場合には向きませんが、業務フロー見直しから協力してもらい、BPOとして無理なく委託できる新たな業務フローを構築する、といった方法も場合によっては効果的です。

まとめ

人事業務の負荷を低減する方法は1つではなく、どの方法が最適なのかはケースバイケースで変わります。労働人口の減少といった将来的な課題があり、長期的な視座で検討すべきですが、クラウドサービスやAIのように想像を大きく超えてビジネスの常識を変える技術普及の可能性もあるため、簡単ではありません。技術導入により社内リソースで効率化を図る部分と外部の力を借りる部分を分けるためには、人事部に任せるのではなく、全社規模の協力が不可欠です。IT技術と人事業務の両方に詳しい人材が社内に不足しており専門家の力を借りたいという場合には、この検討段階から相談できる企業を探すとよいでしょう。

セラクグループは統合人事ERP『COMPANY(R)』の導入・定着サポートから、運用人材の継続的な派遣まで、さまざまな支援を行っています。人事業務の負荷低減に関してお悩みの際は、ぜひご相談ください。